1700103494

1700103495

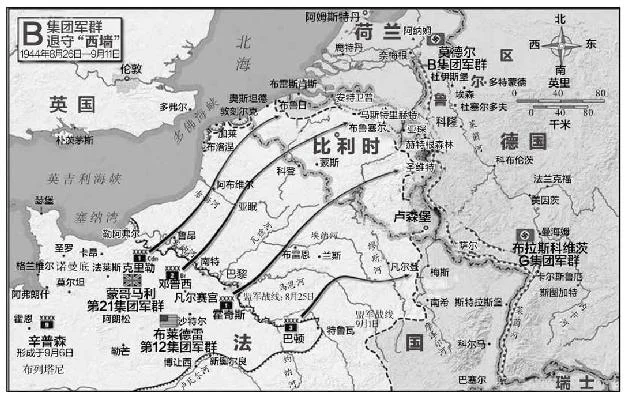

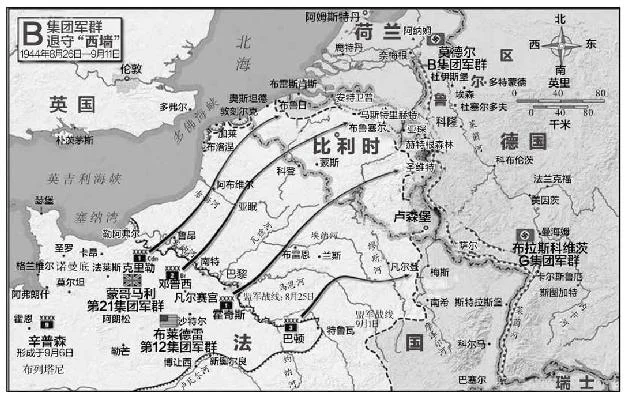

1944年8月,盟军挺进齐格菲防线路线图

1700103496

1700103497

1700103498

1700103499

在莫德尔离职之际,“德国的奇迹”终于出现了。随着补给线的延长,盟军后勤方面出现了严重的困难,蒙哥马利以燃料不足为借口命令部队停止前进(当时英国的第30集团军的燃料尚可以挺进100英里),艾森豪威尔把本应供应给巴顿集团军的燃料转给了蒙哥马利;美军第20军第80师、第7装甲师则在缪斯河、维雷勒瑟克堡等地遭到了德军的顽强阻击,停滞不前。

1700103500

1700103501

不过,自拿破仑时代以来,德国军队就几乎没有在本国的土地上打过仗,现在战火迫近德国本土,莫德尔空投传单,发出呼吁:“我们的家乡、我们的妻室儿女的命运均系于此战!”他要求在祖国的大门口“死守阵地”,并向敌人表明“只有跨过我们的尸体……才能通往帝国的心脏”。

1700103502

1700103503

1700103504

1944年8月30日,英国第11装甲师的塞克斯顿25磅自行榴弹炮正在越过法国塞纳河的贝雷桥

1700103505

1700103506

1700103507

1700103508

1700103509

美军正通过浮桥横渡塞纳河

1700103510

1700103511

1700103512

1700103513

德国各地的卫戍部队、闲置的要塞驻军、各种训练团、军官预备学校,甚至深海潜水小组、后勤杂役人员、劳工组织等都被紧急集中起来,开赴“西墙”——齐格菲防线。这条防线修建于1936年—1939年,原本是为了抗衡马奇诺防线。大约有2万个暗堡,每千米都部署了上百个反坦克障碍,并且先前的堡垒也得到了充分的加固,这条620千米长的堡垒防线从克莱沃一直到巴塞尔,大约花费了350亿帝国马克,50万人力参与建设,共消耗了2000万吨泥土和沙子、800万吨水泥、120万吨钢材和100万平方米的木材。

1700103514

1700103515

1940年法国战败后,“西墙”还没有竣工就停了下来,甚至被废弃。由于战前理念的局限,工事设计落后,并不适合现代化机械战争,但也有不容小觑之处。德军很快就集结了13.5万人,为原本空空荡荡的炮台隐蔽部、地堡、坑道重新配置了兵力。希特勒希望能够在此尽可能地拖住盟军,从而为他争取到实施“守望莱茵”行动所需要的时间。

1700103516

1700103517

二战史学家李德·哈特(Liddell Hart)在他的《战略:间接路线》一书中,对莫德尔在西线卓有成效的工作作了评价:“他在俄国前线曾以‘无中生有’地搜罗预备队而享有盛名。这一次,他创造了一个更大规模的奇迹。当盟军大举攻入法国时,德军已有50万人当了俘虏。按照一般的常理来推断,莫德尔这时要想守住德国的边界,要在瑞士到北海这条长达800千米的战线上组织有效的防御,似乎已经无法找到预备兵力,一定难以在防线上构成足够的兵力密度。可是,德国人还是创造了奇迹,他们又重建了自己的部队,因而使战争继续拖了8个月之久。”

1700103518

1700103519

亚琛(Aachen)地域的“西墙”防线是整条防线的中间部位,修建得最为坚固。而且古城亚琛是个交通枢纽,有多条铁路在此交汇,盟军把它当成了攻取鲁尔工业区的后勤补给基地,势在必得。驻守在这里的德军第81步兵军第116装甲师师长施维林被法莱斯的惨败唤醒了良知,打算率部向盟军投降,但他的计划不慎暴露。第81军军长弗雷德里希·奥古斯特·沙克(Friedrich-August Schack)因无法有效地驾驭自己的部下而被撤换,取代他的是弗里德里希·克施林(Friedrich Koechling)将军,施维林伯爵则被移送到军事法庭审判。不过,龙德施泰特和莫德尔进行了干预,施维林逃过了死刑,只是受到训诫。施维林想要回到自己的部队,被莫德尔元帅拒绝,毕竟亚琛事件已经沸沸扬扬,齐格弗里德·冯·瓦尔登堡(Siegfried von Waldenburg)少将接替了他师长的职务,但施维林后来还是升任为驻意大利的第76装甲军司令,战争末期,他在那里率部向英军投降。

1700103520

1700103521

第116装甲师也随之调离了,换防上来的是格哈德·维尔克(Gerhard Wilck)上校指挥的第246国民掷弹兵师,另外还增加了第12、第49两个待休整的步兵师协同防守,美军对亚琛的威胁暂时被遏制住了,B集团军群也逃过了法莱斯的覆灭厄运,凭借着“西墙”获得了暂时的喘息。

1700103522

1700103523

1700103524

1944年9月15日,美军步兵搭乘着谢尔曼坦克朝着一个叫拉蒙斯多尔的小镇前进

1700103525

1700103526

1700103527

1700103528

1700103529

1700103530

1700103531

西线1944.6-1945.4:第三帝国B集团军群的覆灭 [:1700101996]

1700103532

西线1944.6-1945.4:第三帝国B集团军群的覆灭 |番外篇|管中窥豹:“帝国”师在诺曼底的“地狱之旅”

1700103533

1700103534

1944年4月,纳粹德国的党卫队第2“帝国”师(SS-Panzer-Division “Das Reich”)从苏联前线被撤换下来,在此之前该师已在第聂伯河一系列的激战中蒙受了惨重的损失,不过也取得了“辉煌的战果”。撤退到法国的图卢兹(Toulouse)以北蒙托邦(Montauban)郊外的佩里格(Perigueux)镇时,全师只剩下2500人左右。

1700103535

1700103536

1700103537

1944年,“帝国”师开拔前往诺曼底前线时的留影

1700103538

1700103539

1700103540

1700103541

但是武装党卫队的更换及供应系统已经不似战争初期了,大批量的新战士和装备突然抵达,时间短,新入伍的士兵训练不够,大多数是青少年,或前德国空军与海军人员,这些人跟早期进入精英武装党卫队师行列的志愿者是没有可比性的。“帝国”师的老兵、士官不得不从头开始,从当兵的最基本技能和军事素养,教这些新入伍的士兵,同时灌输他们“师=家庭”的特殊理念。

1700103542

1700103543

在法国经过休整,补充了9000多名新兵和IV型坦克及豹式坦克等装备,经过两个月的重新磨合,到诺曼底战役开始以前,“帝国”师重新拥有了75门自行火炮、7辆轻型坦克、57辆中型坦克及近100辆重型坦克等共计209辆坦克和突击炮。而豹式坦克是最被人们认可的武器,它凭借其倾斜装甲、宽轨,功能强大,长管75毫米炮更是可打穿几乎所有的盟军坦克的装甲。