1700112088

1700112089

图10-11

1700112090

1700112091

1700112092

1700112093

1700112094

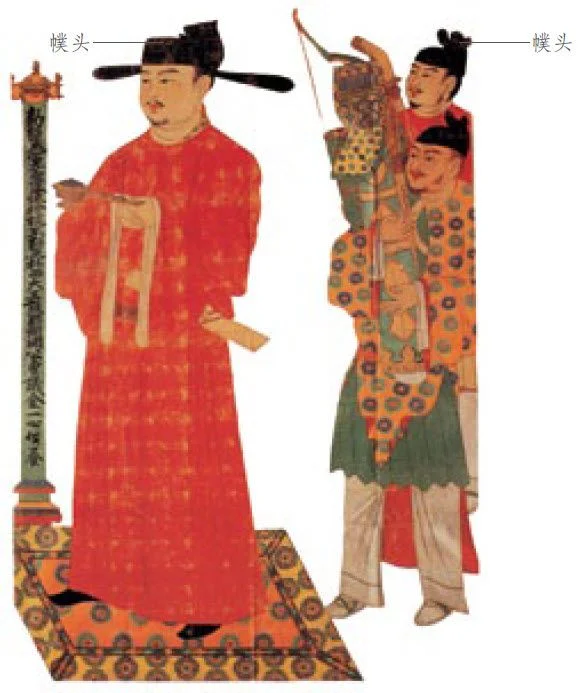

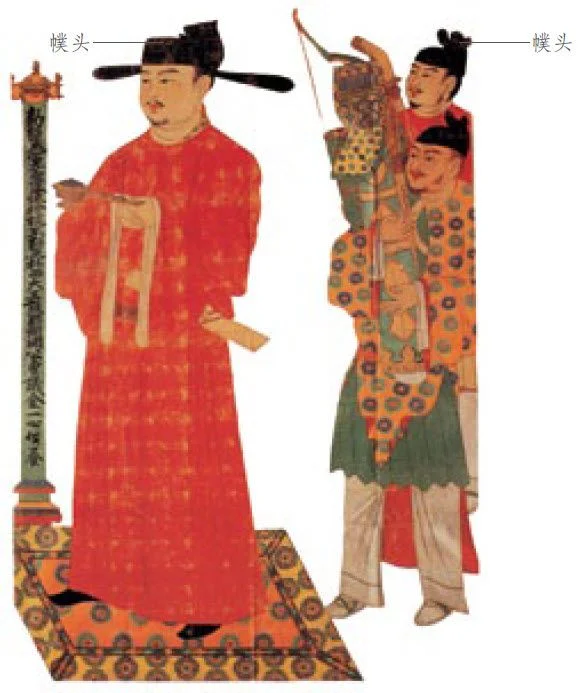

图10-12 托西大王曹议金供养像,见《张大千临摹敦煌壁画》,四川人民美术出版社1985年版。曹议金的幞头直脚中间细、两头宽,角圆形,不同于宋代的粗细一致、方头,两侍从的幞头为合抱于前的式样

1700112095

1700112096

不仅是幞脚,幞头的造型也有变化。

1700112097

1700112098

唐后期的开元内样,顶与巾子两部分的区别已不甚明显,幞头像一顶圆锥形高帽。晚唐起两部分差别重又明显起来,至五代,往往习惯用桐木等把幞头的正面撑得有棱有角,在幞顶和巾子之间,用带,有时还裹上小木棍或其他材料的小棒,紧紧压住幞顶,使隆起的巾子垂直向上。这样的幞头从正、侧面看,都是方方正正的了(图10-11③④⑤)。

1700112099

1700112100

抱肚在这时广泛流行起来,但一般仍束于铠甲外,戎服外还不使用。抱肚很长,大都要垂至膝下,外形也有所改变,唐代“ε”形缘已经过时,方形圆角开始流行(图10-13)。

1700112101

1700112102

1700112103

1700112104

1700112105

图10-13 江苏江宁南唐李昪墓出土武士俑

1700112106

1700112107

唐末,铠甲的护项逐渐被取消,继而代之的是在颈间系肩巾。五代开始大量使用肩巾,一般以锦帛为之。系肩巾除了能使颈部保暖防尘外,主要还是为了让顿项和背甲之间有种隔离,减轻两块甲衣的摩擦,便于头部转动。这种装饰,在宋元明等朝更为流行(参见图10-13)。

1700112108

1700112109

1700112110

1700112111

1700112112

1700112113

五代时期使用最普遍的腰带有两种:一种是唐末出现的双带扣、双尾腰带;另一种是双带扣、单尾腰带。王建墓出土的一条玉大带,就是此类型的腰带,在当时似乎是帝王勋贵使用的(图10-14)。这一时期的敦煌壁画上的供养人像,好像都束这种带(图10-10②),它的最大优点是不用插带尾。王建墓的玉大带曾由专家进行复原并制作了复制品,这件复制腰带如束于腰间,带都在背后,这与墓内石棺旁的石雕力士和王建石像所系腰带的情况相符(图10-15,参见图10-3)。但从敦煌壁画上的形象来看,有的带装饰在腰带正面(图10-16),有的则在左右两侧和后背,空出腹部中间一段不装带铸(图10-10②、图10-17)。

1700112114

1700112115

1700112116

1700112117

1700112118

1700112119

图10-14 四川成都王建墓出土玉大带尾,王建墓博物馆藏

1700112120

1700112121

1700112122

1700112123

1700112124

图10-15 四川成都王建墓出土玉大带复原制品

1700112125

1700112126

1700112127

1700112128

1700112129

1700112130

图10-16 敦煌莫高窟346窟南壁射手图,射手腰带前的圆型带,曾有隋代实物出土

1700112131

1700112132

1700112133

1700112134

1700112135

①归义军节度使曾延禄供养像,张大千临摹,台北故宫博物院藏。此像腰间佩挂的饰物可能是鱼袋。从唐至宋代的鱼袋实物至今没有发现过,判定为是鱼袋的形象都是根据文字资料推测的,这幅像中的鱼袋,很可能是唐宋之间的一种新式样

1700112136

1700112137