1700291115

自汉武帝罢黜百家、独尊儒术之后,老庄的思想在积极的意义上已完全消失。士大夫阶级开始在消极的一面发现老庄思想的价值,以填补心灵的空虚,老庄就成为个人修为的途径了。因此自一个基本上具有济世意图的思想,过渡到以田园、山林之乐为主的隐逸思想之间,并不能找出直接的关联。

1700291116

1700291117

这就是现代的学者虽然深切感受到《老子》与《庄子》二书对中国后世精致文化的强大影响,却无法直接自二书中引用原文加以证实的原因。徐复观教授在其《中国艺术精神》一书中首次系统地把庄子的思想与中国的艺术之关系加以分析,着眼于其精神面的关联。其所以谈“精神”之故,想来也是没有直接牵涉艺术理论的缘故。徐先生说:

1700291118

1700291119

他们(老庄)只把道当作创造宇宙的基本动力,人是道所创造,所以道便成为人的根源的本质;克就人自身说,他们先称之为“德”,后称之为“性”。从此一理论的间架和内容说,可以说“道”之与艺术,是风马牛不相及的。但是,若不顺着他们思辨地形上学的路数去看,而只从他们由修养工夫所达到的人生境界去看,则他们所用的工夫,乃是一个伟大艺术家的修养工夫;他们由工夫所到达的人生境界,本无心于艺术,却不期然而然地会归于今日之所谓艺术精神之上。

1700291120

1700291121

1700291122

1700291123

1700291124

徐先生指出《庄子》一书中学道的过程,是与艺术体悟的过程相同的。他引用“达生”篇中梓庆削木为的故事,说明这个过程。用木材制造乐器,在西方的观念,当然也是一种艺术。这位梓庆先生所制之相当精美,“见者惊犹鬼神”。问他有什么妙诀,他表示并没有,只是在制作之前要有心理准备。开始时,要避免耗气,要静心,三日之后,利禄之心先除,五日之后,是非巧拙之心再除,七日之后,自然形骸亦忘却,眼中无官府的地位,胸无芥蒂,精神专注。然后再“入山林,观天性”,等胸有成竹,知道的天性所在,才动手制作。这样做出来的东西,就“以天合天”了。

1700291125

1700291126

1700291127

1700291128

1700291129

1700291130

1700291131

1700291132

1700291133

1700291134

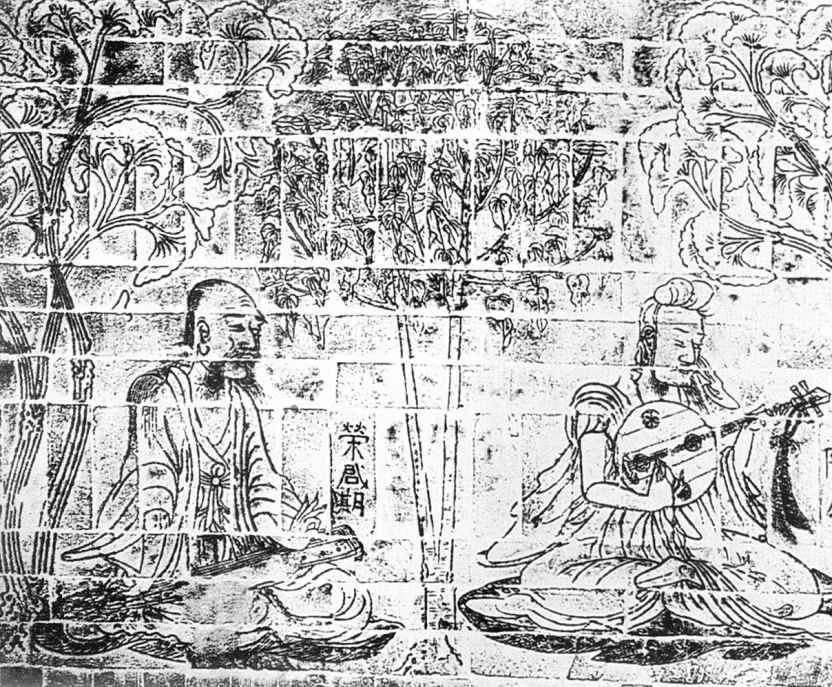

·竹林七贤与荣启期 砖印模画 荣启期为春秋时人,孔子游泰山见荣鹿装带索,鼓琴而歌,为古代高士。此处与竹林七贤并列。

1700291135

1700291136

1700291137

这个故事与大家所熟悉的“庖丁解牛”的故事,合起来,实即庄子以艺术喻人生修为的全部。庖丁解牛,“手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然、向然,奏刀然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会”。一个宰牛的人,修为到家,一投足、一举手,就像高雅的舞、乐一样,若合符节,技术到家,出神入化,“官知止而神欲行”,掌握了牛的生死的诀窍,轻轻动刀,牛身就“如土委地”了。同样的,修养的最高处就是体察到物之天性与天理。而这种天性、天理的体察,与艺术性的觉悟是互通的。

1700291138

1700291139

艺术必始于技巧。不能掌握技巧者,无法谈高深之艺术。自技巧中体会艺术之精神,乃畅然忘我的感受。反过来说,无忘我之修为,亦不可能上达绝巧。然而纯自技巧中找艺术精神是不够的,要静心养性,要“入山林,观天性”,要有更高的哲学上的体悟。这样思想与技巧相配合,就是艺术创造的最高境界。因此庄子思想的修为,好像是无为的,实则为大有为的准备而已。

1700291140

1700291141

道家的思想本身的艺术性,与园林艺术有什么关联呢?这又是值得进一步讨论的。

1700291142

1700291143

在基本上,庄子的基本思想是以自然为师的,他的思辨,常是以大自然的事物为基础的。他想到人以无用、拙笨而能长寿,乃以自然中所见的,无用的大树而得到启发的。他想到主观与客观的交融时,乃是以自然中所见之鱼儿悠游之乐而得到启发的。因此心情消极的知识分子,对于国事不再有进取的意念了,虽然仍然可以“隐于市”,而他们的选择,在可能的范围内,是以“入山林”为优先的。

1700291144

1700291145

这并不表示庄子是赞成退隐到山林之中的。在“刻意”篇中,他历数一些“刻意尚行,离世异俗,高论怨诽”的行为,其中有一类就是“就薮泽,处闲旷,钓鱼闲处,无为而已矣”的江海之士。他认为这样的人是“闲暇者”,并不足取。只有“淡然无极”的人才能“众美从之”。所以避世的人,是伪借庄子之名,实在并非真正的庄子的信徒,落实到真实人生上,以我看来,真正的庄子的信徒,是田园派的思想家。

1700291146

1700291147

田园与山林都处乎世尘之外,在世间上是没有分别的。但宁静、澹泊的人,当不得不弃世而去的时候,他的选择,不过是亲自下田耕作,以求自奉。这时候,人生的修为就在于纯、素的追求上。这样的生活并没有真正的闲暇,而是以纯朴、率真的生活方式为闲暇,一个知识分子在这样的环境中,其性灵的超升,基于对尘世的遗忘,到达忘我之境,乃能与大自然环境融为一体。在这种情形下,山林只是大自然的一部分而已,并不是他们要避世的自我放逐的环境。大自然的景色可以陶冶心性的观念,是在田园思想家的生活中体验出来,经由文学传播开的,并不是庄子的原意,但却在庄子追求纯、素的人生观,自大自然中观照人生的思想路线之上。

1700291148

1700291149

田园生活又自何时开始为知识分子所歌颂呢?

1700291150

1700291151

我国隐士之传统,胼手胝足,维持一最基本生活,以磨炼其高尚志节者,虽可上溯至周代以前,但真正有史籍记载者,要自汉朝开始。后汉为隐士开始大受赞扬推崇的时代,但当时的隐者,欣赏田园之美者,只能说退离朝廷,回家享受田园之供奉,过无官一身轻的贵族生活而已。在这种情形下,田园之乐是比较容易体会的。《后汉书·逸民列传》所载大部分隐士,都过着艰苦的生活,修养志节,并不及于田园之乐。后汉末期的仲长统也许是一个典型的田园生活的享受者。他说:

1700291152

1700291153

1700291154

1700291155

1700291156

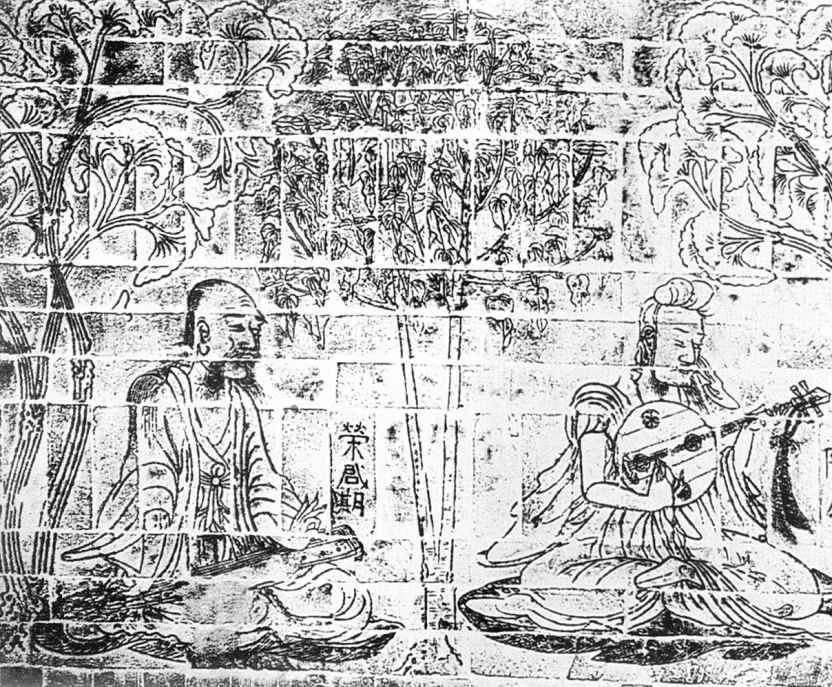

·采菊东篱下 明 文伯仁 一种淡雅之环境观,为后代之诠释。道家思想与园林因而在绘画上结合。

1700291157

1700291158

使居有良田广宅,背山临流,沟池环匝,竹木周布,场圃筑前,果园树后。舟车足以代步涉之艰,使令足以息四体之役。……蹰躇畦苑,游戏平林,濯清水,追凉风,钓游鲤,弋高鸿。讽于舞雩之下,咏归高堂之上。

1700291159

1700291160

这样的享受,看上去是十足的乡绅、地主,若是后代之人,我们不会想到他们与老、庄思想有何关联。但在后汉,这样的想法已是标准的老、庄出世之想了。他接着说:

1700291161

1700291162

安神闺房,思老氏之玄虚;呼吸精和,求至人之仿佛……消摇一世之上,睥睨天地之间。

1700291163

1700291164

上一句是老子的玄虚,后一句就有庄子的气度了。他要过田园的生活,并不是不能仕进,而是因为感到“名不常存,人生易灭,优游偃仰,可以自娱”,才决定“卜居清旷,以乐其志”的。他为什么感到“名不常存”?只是因体悟老庄思想而被感动吗?非也。在他的著作《理乱篇》中清楚地表明了,眼见乱世之君主,昏庸荒淫,贤愚不分,天下之事实无可为,乃因而兴避世之想的。