1700312136

1700312137

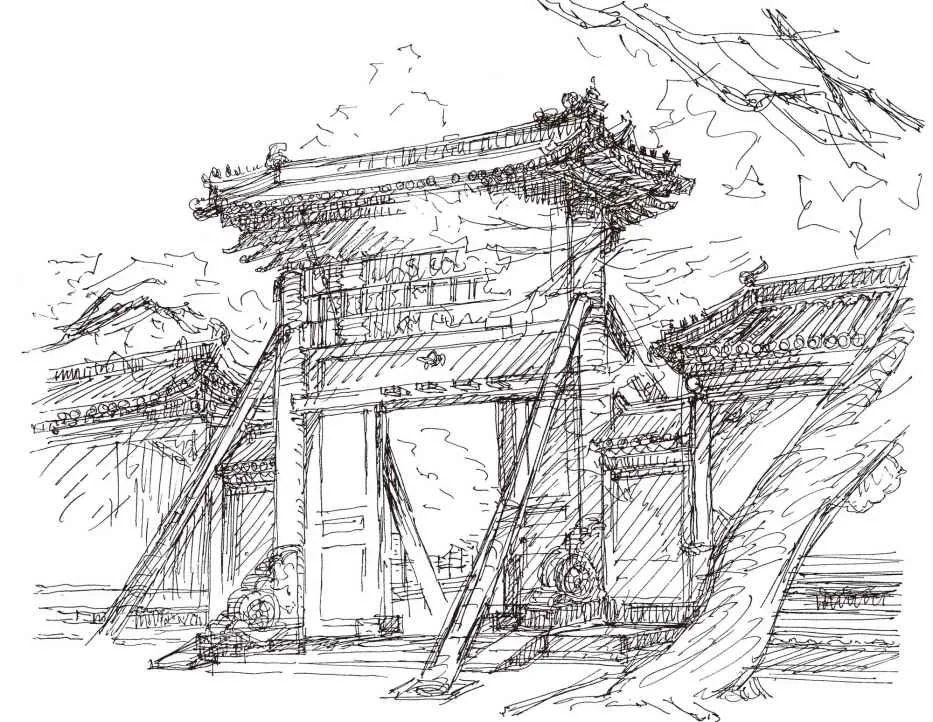

作者绘红砖影壁的角科测稿,为砖石仿木结构。

1700312138

1700312139

在《万寿山清漪园记》中有这样的自问自答:“——以与我初言有所背——予虽不言,能免天下之言之乎?盖湖之成以治水,山之名水临湖,即具湖山之胜概,能无亭台之点缀?——虽然圆明园后记有云不肯舍此重费民力建苑囿矣。今之清漪园非重建乎?非食言乎?以临水以易山名,以近山向创苑囿,虽云治水,谁其信之?然而畅春以奉东朝(太后居住),圆明以恒莅政(行宫),清漪静明,一水相通,以为敕几清暇散志澄怀之所——过晨而往,逮午而返,未尝度宵。”

1700312140

1700312141

看到这里,我不禁发笑,眼前的乾隆皇帝如同与他人争辩一般的问答真的很有趣,也很鲜活地表现出乾隆的个性,既聪明又狡黠。文中也流露出乾隆修建清漪园的真实想法:尽管当时已经有了圆明园和畅春园,但其中一个为了处理政务,一个为了奉养太后,只有这个清漪园才是为了散志澄怀之所(1)。至于高宗皇帝是否在此住过,没有史料记载,已成疑案。但从现在流传下来的乾隆皇帝歌咏万寿山的一千五百余首风景诗来看,他对此园的喜爱溢于言表。

1700312142

1700312143

(1) 刘若晏,《颐和园》,国际文化出版公司出版,1996年10月第1版,第5页。

1700312144

1700312145

1700312146

1700312147

1700312148

颐和园测绘笔记 [:1700311511]

1700312149

颐和园测绘笔记 07 仁寿门,东宫门,戊戌变法

1700312150

1700312151

(2006年7月8日,周六,晴)

1700312152

1700312153

由于园方还是不让测绘仁寿殿,原来这个测绘点的四位同学只好临时改为去测后山的琉璃塔,地点在万寿山后山花承阁遗址的西侧,带队老师换成了陈老师。这样,原来安排在东宫门的五组同学如今只剩下了四组。

1700312154

1700312155

这四组的工作进度倒是差不多:北配殿组的室内梁架部分已有“眉目”,该测外檐的斗拱部分了。仁寿门组计划上午测量仁寿门两侧的影壁,下午测量仁寿门主体。东宫门组已经开始测量东宫门的侧立面,影壁和牌楼组还需要补充大牌楼的一些数据。

1700312156

1700312157

上午盯在仁寿门组,搞来一部竹制梯子搭在仁寿门旁边的侧墙上,送男同学上去测量两侧影壁的琉璃屋顶和琉璃檐口部分,这个男生的身手不错,与下面的女生相配合,一上午就基本拿到了一块影壁的主要尺寸。

1700312158

1700312159

1700312160

1700312161

1700312162

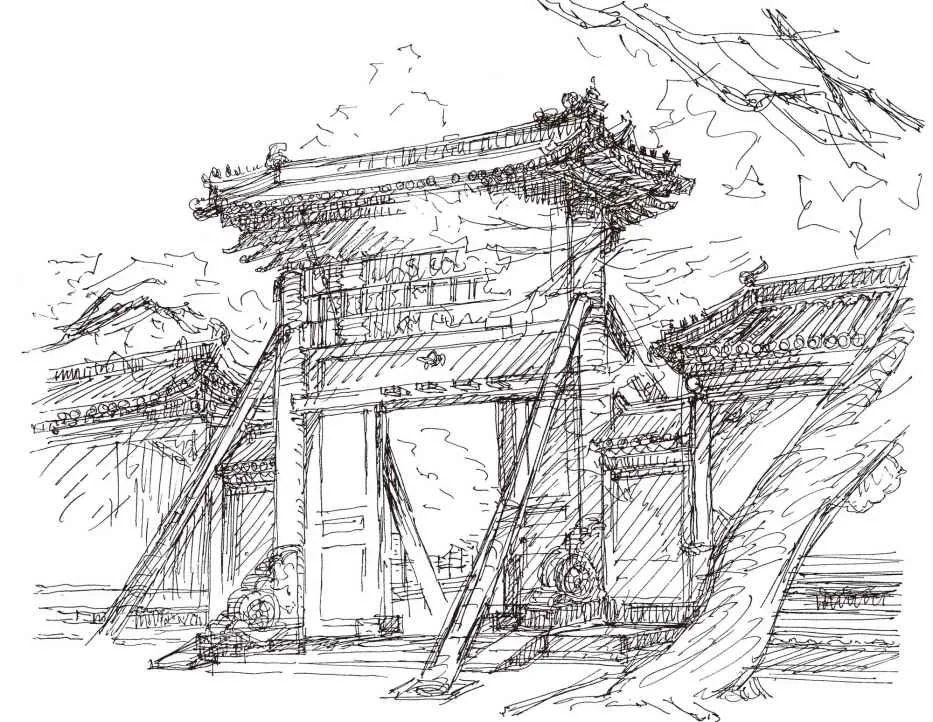

作者绘仁寿门角科速写

1700312163

1700312164

1700312165

1700312166

1700312167

作者绘东宫门与仁寿门的平面测稿

1700312168

1700312169

借着在下面照看他们的时间,在寿星石的南侧空地上画了一张仁寿门的速写,近景是一棵老树的树干和树枝,主景是仁寿门和部分影壁,以及连接二者的矮墙。

1700312170

1700312171

在我读书的1980年代,建筑系的许多老师都画一手好画,像带设计课的彭老师、胡老师、黄老师,聂老师,教我们水彩写生的王学仲老师、章又新老师,受这些老师的影响,我也喜欢用速写本收集素材,用眼睛观察对象,用身体丈量尺寸。一直到今天,在数码相机几乎普及的时代,我依然认为:机械的成像是靠机械内部构件完成的,它无法取代你的观察、理解和感受。如同我们面对同一个故事,阅读原著小说所得到的收获总会大于通过观看电视剧所得到印象一样。从收集素材的角度,相机照片有它方便快捷的好处;但它却弱化了人眼分析、组织、记忆画面的能力,而这方面的能力却是成为一名有修养的建筑师的基础。

1700312172

1700312173

求学时代坚持下来的习惯也许会伴随一生,这也是我坚持画钢笔速写和水彩速写的原因。

1700312174

1700312175

因为我们小组测量的几个建筑的主体都位于颐和园的主要景区内,有的还位于进园的主要流线上,所以只好等待游人略少时才好架梯子工作;从我对颐和园的观察看,下午5点前后进园的人流才开始减少,出园的人流会逐渐增加,为了不影响游人参观拍照,决定5点左右开始测量仁寿门、东宫门、大牌楼的主体建筑。

1700312176

1700312177

1700312178

1700312179

1700312180

作者绘仁寿门速写。建筑和两侧院墙成为分隔第一进院子与第二进院子的界面。

1700312181

1700312182

目前东宫门轴线上的办公区主要是在慈禧太后重修清漪园以后形成的(1888年以后)。乾隆时期,行宫在圆明园,主要处理政务的地点也在圆明园的正大光明殿,尽管在清漪园里建有勤政殿,乾隆、嘉靖、道光、咸丰四位皇帝也曾来这里游玩,但鲜有在这里处理政务的记载,仅有的一次是乾隆在勤政殿接见西北边疆来的少数民族特使。

1700312183

1700312184

如果对比乾隆时期和光绪时期这片建筑的平面图,可以发现这组建筑群中建筑密度的增强,经过1860年的劫难后,其中的东宫门、仁寿门、勤政殿等基本是按原样重建,变化部分主要是对轴线两侧建筑物的添加,从而形成了层层递进、沿东西轴线展开的三重外部空间:

1700312185