1700874210

1700874211

在20亿年后,太阳的亮度会比现在高15%左右,而地球表面的温度,也会比现在高很多,大约相当于现在金星表面的温度。太阳之所以越来越热、越来越亮,是因为随着氢融合成氦,太阳核心的氦越来越多。氦比氢密度大,因此氦会施加更大的压力,使温度升高。更高的温度导致氢变成氦的核聚变反应加快,释放能量的速率也就加快,这使得太阳的亮度增加。

1700874212

1700874213

在30亿~40亿年的时间里,太阳将会耗尽上面的氢。接下来它会开始燃烧氦,并开始膨胀。其外层可能膨胀到地球轨道的位置。从现在起40亿~50亿年后,太阳会爆炸,喷射出碳原子,坍缩成一颗白矮星。再往后,它冷却成一颗黑矮星,不再释放能量。太阳体积不够大,不会成为超新星。

1700874214

1700874215

行星的形成

1700874216

1700874217

太阳和它的行星几乎是同时形成的,这发生在约45.68亿年前。旋转的云团中,并非所有物质都陷入中心形成了太阳,大约有1‰的物质,继续在一个圆盘里绕着正在形成的太阳旋转。为什么太阳的引力没有把它们都吸引过去呢?没有人能给出完善的答案。或许是旋转的圆盘的惯性,有驱使物质远离中心的倾向吧。

1700874218

1700874219

太阳开始燃烧后,会释放出辐射和粒子,就像风一样,这种现象叫作“恒星风”,也叫“金牛座T型风”。恒星风将气体云从内部的微星(婴儿期的行星)周围吹开,最终形成了太阳系内部的4颗岩态行星,从太阳向外依次排列为:水星、金星、地球和火星。4颗行星形成后,绕太阳公转,引力将附近的物质吸引过来,这样就把轨道附近的物质清理干净了。天文学家称这个过程为“吸积”:大块物质与行星相撞,随后与之聚集在一起,使行星体积不断增大。接下来的时间里,行星继续“吸积”,但速度比形成阶段慢了许多。

1700874220

1700874221

太阳系外围的温度始终低于靠近内部的部分,这使得更轻的化学元素可以凝结在一起。最终,太阳系外围出现4颗大的气态行星:木星、土星、天王星和海王星。虽然这4颗行星大部分是由冰冻气体构成的,但它们都有较重元素构成的核。

1700874222

1700874223

从1930年被首次发现,直到2006年,冥王星一直被看作太阳系的第9颗行星。但是,现在人们将它视作矮行星,它的体积太小,无法清理掉其他天体碎片而形成自身的轨道——这一点被视作真正的行星的标准。冥王星的体积仅是地球的卫星——月球的2/3。

1700874224

1700874225

1700874226

1700874227

1700874228

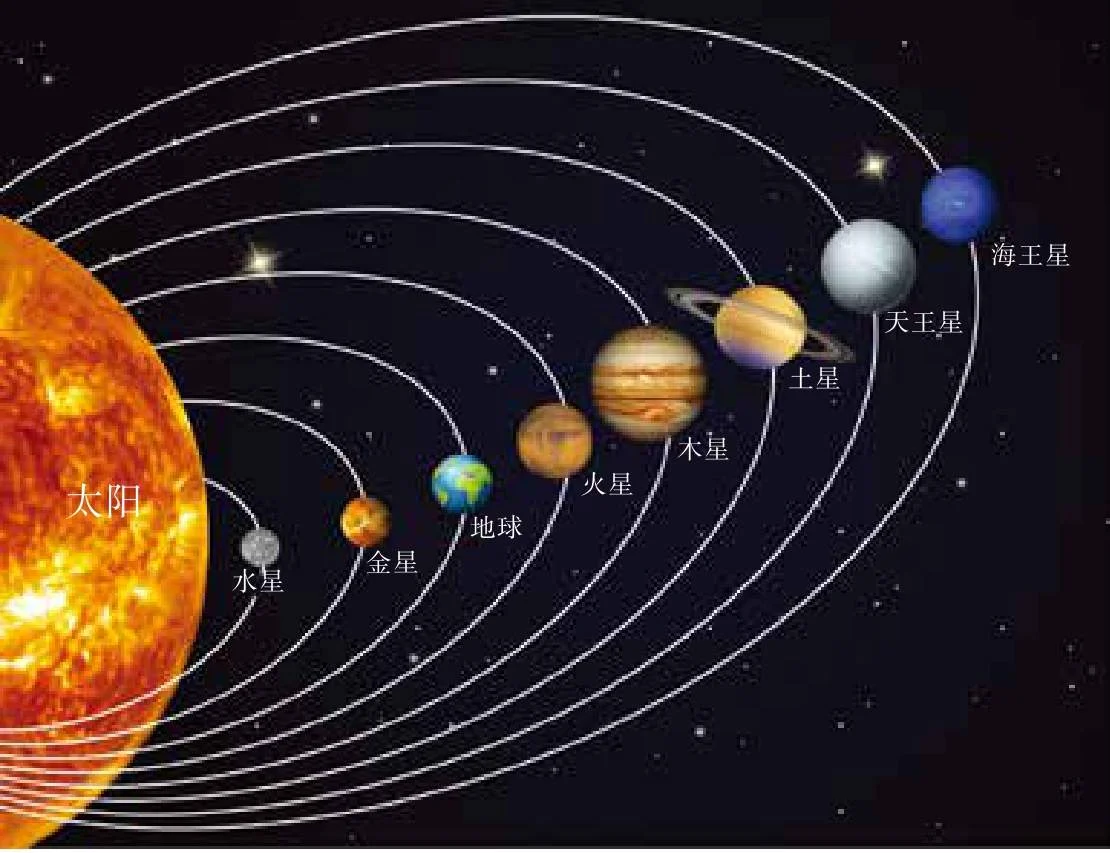

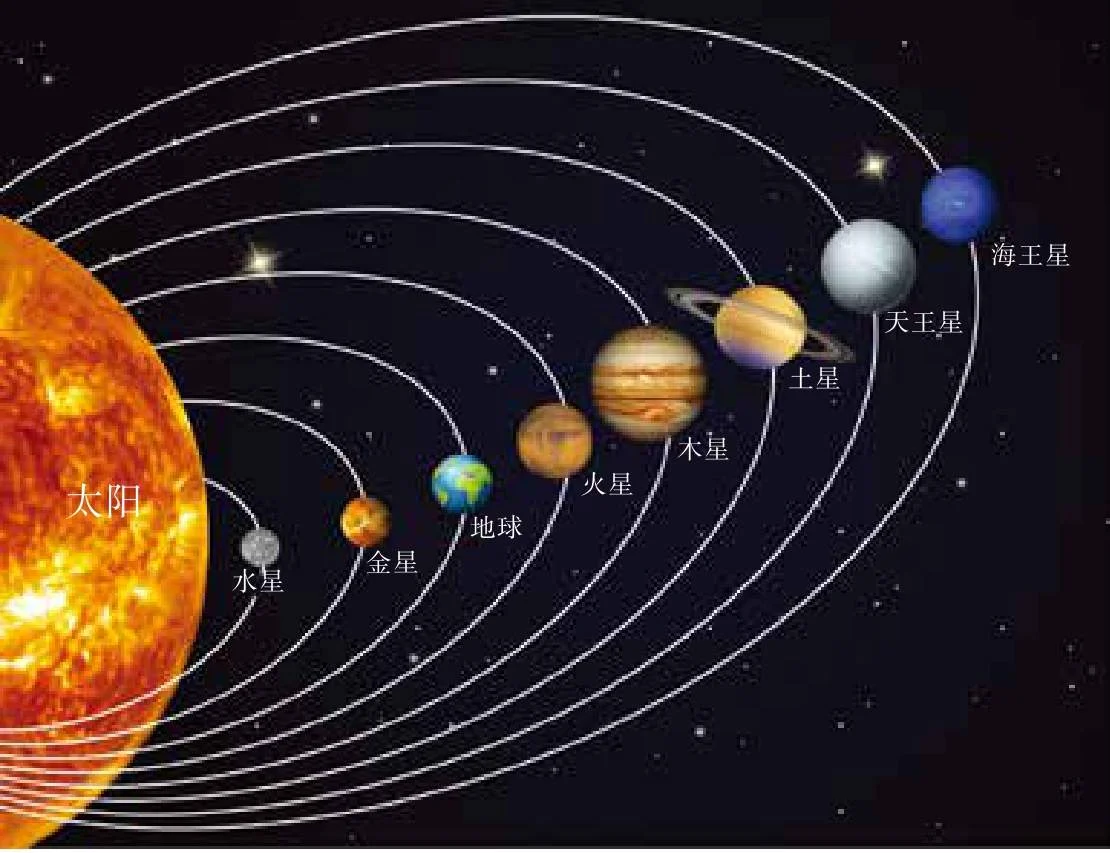

太阳系

1700874229

1700874230

从左向右数,地球是距离太阳第三远的行星。除了天王星之外,其他行星的自转轴差不多都是垂直的。这幅图不是按比例绘制的。

1700874231

1700874232

木星的直径为地球直径的11倍左右,质量是地球的300多倍。天文学家认为,由于木星体积非常大,其引力使木星与火星之间再没有形成一颗行星——木星的引力会将一颗正在形成的行星拆散。今天,木星和火星之间没有行星,而是有一圈大块的物质(小行星)绕太阳公转,叫作“小行星带”。这些小行星会互相撞击,有时某一颗会被撞出轨道。它有可能到达地球,那样的话我们会看到它在地球的上层大气中燃烧,形成所谓的“流星”。冥王星轨道之外,存在更多早期太阳系的残余——柯伊伯带(Kuiper Belt)和叫作奥尔特云(Oort Cloud)的大量彗星。

1700874233

1700874234

就这样,太阳和太阳系的行星形成了。所有的行星都在同一平面绕太阳公转,这是一个无形的平面,就像一张旧唱片一样。所有行星都在距离太阳不同的地方沿同一个方向公转。我们之前了解到,星系形成时,空间中的一大片气体和粒子云团倾向于形成旋转的圆盘,中心会有个凸起。而在形成太阳系的云团中,有极少部分物质没有落入中心的团块,而是形成了太阳系的八大行星。

1700874235

1700874236

地球早期的历史

1700874237

1700874238

地球是距离太阳第三远的岩态行星。直径是水星的3倍,比金星稍大,体积是火星的2倍。水星、金星和火星是另外3颗岩态行星。

1700874239

1700874240

与其他行星一样,地球在形成过程中,也在不断进行物质的“吸积”。地球开始形成约1亿年后,另一颗刚刚形成的“原行星”(地球体积的1/4或一半)与地球发生了碰撞。根据地质学家提出的理论,这颗原行星擦过地球,撞掉了地球的一大块。引力将撞击下来的大部分物质聚集起来,使其绕地球旋转,形成了月球。最初,月球轨道离地球较近,但后来逐渐远离,一年大约远离5厘米(2英寸)。

1700874241

1700874242

造就月球的那次撞击,有人也称其为“大巴掌”,把地球垂直的自转轴也给撞歪了。之后,地球的自转轴不再垂直于太阳系平面,而是倾斜了23°。正是自转轴的倾斜,才造成了地球上的四季交替。

1700874243

1700874244

随着地球体积开始增大,温度也开始升高(但不会高得像恒星那样发生氢聚变)。升温现象的出现源于多个原因。首先,与其他物质团块撞击产生高温。其次,在引力作用下,地球体积不断增大,落下来的团块的引力势能转化成热量。最后,地球包含大量放射性元素。放射性元素衰变时也会释放热量。本章前面已经提过,太阳系形成前不久,发生过超新星爆发,地球上的放射性元素即由此而来。

1700874245

1700874246

随着地球温度升高,内部熔化,元素因密度不同自行分类,地质学家称这一过程为“化学分化”。(没错,我们讨论的学科又发生了变化,自天文学、物理学和化学之后,这次又转到了地质学。)地球发生熔融后,像铁和镍等重元素,沉入了地球中心,较轻的元素待在中间,而最轻的元素则上升到地球表面。

1700874247

1700874248

地质学家将地球历史的前6亿年(46亿~40亿年前)称为“冥古代”(Hadean Eon)。这个名字源于希腊语的“冥府”(Hades),古希腊人死后灵魂就存在于这个地方。而用Eon这个词,是因为基督徒将这个希腊语单词看作与基督教所说的“地狱”同义。

1700874249

1700874250

最初,地球自转速度很快,自转一周仅需8小时左右。到了大约40亿年前,由于月球和太阳起到了“刹车”的功能,地球自转的速度放缓,自转一周延长到15小时。当时的太阳比现在暗淡,其光度仅为目前的25%~30%左右。如果当时有人类存在的话,透过满是二氧化碳的空气看过去,天空会呈现一片红色。小行星依然频繁撞击地球,但是频率降了下来。地球表面所有水分都蒸发了,形成弥补的云层。炽热的地表上,火山不停地喷出岩浆——真是我们想象中的地狱般的存在。

1700874251

1700874252

经过很长时间,辐射和小行星撞击不断减少,地球温度慢慢冷却下来。随着地球温度下降,水蒸气变成温暖的液体降到地面,这雨一下就是几百万年。那这些水最初又是从何而来呢?很大一部分来自最初撞击在一起并形成地球的物质团块。后来,又有大量彗星撞击地球,而彗星大部分由冰组成,给地球带来了更多的水。

1700874253

1700874254

至少在38亿年前,地球已经足够冷却,得以形成海洋。海洋吸收了空气中大量的二氧化碳,使天空呈现蓝色。某个大陆地壳开始形成。2010年,在澳大利亚西部发现了一颗锆石晶体,经测定有44亿年的历史,是已知的地球上最古老的物质。在加拿大、澳大利亚、南非和格陵兰岛,已发现有38亿年历史的岩石。据估计,30亿年前,今天地壳的65%已经形成。人们认为,20亿年前,板块构造活动剧烈。

1700874255

1700874256

至少在35亿年前,地球已经具备了使生命有可能出现的不同寻常的特点。或许,其中关键的特点就是地球与太阳的距离:这个距离恰好能使水以液体的形式存在于地球表面。假如地球距太阳太近,地球表面的水就会蒸发为气体;假如地球距太阳太远,地球表面的水就会凝结成冰。

1700874257

1700874258

分层结构是地球的另一个关键特点。地球中心是由铁和镍构成的固体内核,虽然高温使其呈现液态,但引力带来的巨大压力,又使其表现得像固态。流动的液态铁和镍构成的外核产生了地球的“磁场”。再往上一层是地幔,虽为固体,但在更长的时间尺度里,却是流动的,会带着陆地移动。陆地下方缓慢流动的地幔,其深度大约能达到650千米(约404英里),再往上就是大陆地壳,平均深度为35千米(22英里)。海洋深约5千米(3英里),海底下方的地壳深度约为5千米(3英里),地壳下方就是地幔了。最后一点,是地球有一层围绕在其外部的薄薄的大气。引力让大气层能够保留下来,把我们与外太空隔开。

1700874259