1701103356

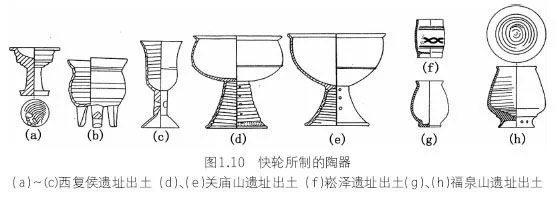

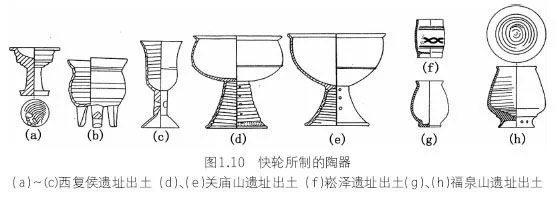

快轮是新石器时代晚期最先进的一种制坯工具,快轮的使用明显地提高了制陶手工业的劳动生产率,对后世的陶瓷生产具有深远的影响。

1701103357

1701103358

3.彩陶制作工艺的发展

1701103359

1701103360

黄河中游地区仰韶文化庙底沟类型彩陶最典型的图案——弧边三角纹,其影响范围很广,长江中游地区大溪文化的筒形瓶(如图1.11(a)所示)上也有这种图案,这是南北地区之间文化交流的反映。

1701103361

1701103362

大溪文化的蛋壳彩陶碗(如图1.12(a)、(c)、(d)所示),蛋壳彩陶单耳杯(如图1.13所示),胎壁厚度只有0.7~1.5毫米,都是手制成型之后再用工具刮薄的,外表绘有红彩点纹、黑彩点纹、曲线纹和曲线网格纹。这些蛋壳彩陶距今有5940~5830年的历史,是大溪文化中的艺术珍品。

1701103363

1701103364

1701103365

1701103366

1701103367

1701103368

1701103369

1701103370

1701103371

1701103372

1701103373

4.升焰横穴式陶窑的改进

1701103374

1701103375

表现在燃烧室与烧成室已经分离,例如陕西西安市半坡遗址仰韶文化的陶窑(如图1.14所示),火膛在前方,窑室在后方,由火道和火眼使两部分相通。陶窑的改进使陶器烧成温度的上限达到1000℃左右。仰韶时代氧化烧成技术达到高峰,因此陶器以红色为主。

1701103376

1701103377

四、铜石并用时代早期的制陶技术

1701103378

1701103379

铜石并用时代早期(公元前3000~前2500年)的文化遗存有甘肃和青海的马家窑文化,宁夏的菜园文化,河南、陕西和山西的庙底沟二期文化,湖北和湖南的屈家岭文化等。铜石并用时代早期是从“仰韶时代”向“龙山时代”过渡的时期,过渡表现在两方面:一是坯体的成型由手制技术向轮制技术的过渡;二是陶器的烧制由氧化烧成技术向还原烧成技术的过渡。

1701103380

1701103381

1.快轮制陶技术发展不平衡

1701103382

1701103383

长江中游地区的屈家岭文化,在快轮制陶技术方面走在前列;黄河中游地区的庙底沟二期文化刚开始出现少量轮制陶器。可见南北两个地区的制陶技术发展不平衡。

1701103384

1701103385

2.庙底沟二期文化首创模制法

1701103386

1701103387

这是一种新的成型方法,用陶质内模制作斝的袋足,例如山西垣曲县古城东关遗址庙底沟二期文化的斝(如图1.15(b)所示),器身为手制,采用泥条筑成法成型,袋足采用模制法成型,袋足内壁有竖向的反篮纹(阴纹),是从内模的篮纹(阳纹)上翻印下来的。

1701103388

1701103389

3.黄河上游地区彩陶制作工艺高度发达

1701103390

1701103391

马家窑文化分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。马家窑文化的彩陶制作工艺高度发达,例如甘肃永靖三坪出土的马家窑类型彩陶瓮,高达49.3厘米,有“彩陶王”之称,绘黑彩漩涡纹。甘肃兰州市土谷台出土的马厂类型彩陶瓮,绘黑彩、红彩蛙纹。

1701103392

1701103393

1701103394

1701103395

1701103396

1701103397

1701103398

1701103399

4.利用竖穴式升焰窑进行还原烧成

1701103400

1701103401

这是烧制技术上的一项创新。例如山西垣曲县古城宁家坡遗址庙底沟二期文化的两座陶窑(如图1.16、1.17所示)都建在大壕沟旁边的断崖上,由火膛、火道、窑室、窑门、出烟窨水口构成。装窑后将窑门基本上封闭,只留一个观火孔。

1701103402

1701103403

1701103404

1701103405