1702731299

清代的浙江,是永佃权和“一田二主”盛行的省份。如前所述,永佃权和“一田二主”是中国封建社会晚期地权分化的不同形式,永佃权是从土地所有权分离出来的土地使用权,而一田二主则是土地所有权本身的分割。一般而言,一田二主是从永佃权演变而来的,但在实际发展过程中,由于各地区具体条件的不同而呈现出多样化,由于各地演变的时间有先有后,往往相同的名目却体现不同的内容,从而呈现出复杂性。此处只谈一下清代浙江一田二主的契约运用。

1702731300

1702731301

在一田二主下,田底权(俗名有“田骨”“主田”“大业”“大买”“下皮”“下面”等)的出卖,在契约格式上一般与土地所有权未分割的民田卖契一样。清代档案刑科题本(债务类)中记载了田底权买卖的俗例,如临海县乡例“卖田不卖佃”[29],永康县俗例“田主买田为田骨”[30]。因此,在一田二主盛行的地区,田地买卖指的只是田底权的转移,这是“俗例”,当地人都清楚,无须在卖契上再加说明。地方官府在断案时也是遵从这种地方“俗例”的。如永康县吴国养之父“于乾隆十九年,凭中吴明昌价买族侄吴学瑞、吴学积同伊侄吴瑞琦民田六十把,当经学瑞等二次找截,正、找各契存据”。这种契约即一般民田卖契,经过二次找截已经“清业”(绝卖)。到了乾隆二十七年(1762)、二十八年(1763),这块田地的所有权和追租问题引起争讼,永康知县依“俗例”判定吴国养只有田底权(“田骨”)。[31]又如鄞县二十都四图“陈大河之父陈孟立与陈性贤之父陈孟才,于乾隆五年(1740),各买王伟宗田九分六厘零,丘址相联。契内载明西系陈孟才,东属陈孟立,任凭起造。因宁俗:佃户承种,俱用银顶买,名为田脚,此田向系张孝义佃种”,王伟宗卖出的只是“大业”(田底权)。乾隆二十二年(1757)正月,陈孟立于所买己田内造屋,引起殴斗命案,官府依“俗例”断明该卖契仅是田底权的出卖。[32]

1702731302

1702731303

请看下面的实例。这是鄞县二十六都二图周振飞的永卖契:

1702731304

1702731305

立永卖契周振飞,今因乏用,情愿将父遗民田四丘,系得字号,共量计一十亩零六分零,其土名四至开后,其田情愿永卖与何处为业,三面议定价银二百十五两正,其银当日随契交足。自卖之后,任从开割过户,输粮管业,其田并无诸般违碍等情。恐后无凭,立此永卖契为照。

1702731306

1702731307

…………

1702731308

1702731309

乾隆三十五年十一月 日

1702731310

1702731311

立永卖契 周振飞 押

1702731312

1702731313

见中 周廷武 押

1702731314

1702731315

周诗传 押

1702731316

1702731317

黎振声 押

1702731318

1702731319

代笔 周介甫 押

1702731320

1702731321

此契行文规格和上引绝卖文契格式完全相同,管业者照例开割过户输粮。据档卷所载,此契内土名荸荠丘田五亩,卖主周振飞只拥有田底权,买主何承先管业输粮之后,至乾隆三十七年(1772)二月间,才又买回“田脚”。[33]故契内所列的“民田”名目即“大业”,不包括“小业”——“田脚”在内。直到民国时期,这种“俗例”依然存在。1930年刊印的《民商事习惯调查报告录》记鄞县及旧绍兴府属习惯:“甲买受乙之田产(大业),对于乙田内丙之田脚(小业)不能并买在内。”[34]但这种情况,单凭契约的一般法律规定是无法判断的,因此很有必要弄清各地的习惯法——“俗例”,才不至于在研究土地所有权和契约性质时发生混淆。

1702731322

1702731323

田面权(俗名有“田皮”“田脚”“客田”“小业”“小买”“上皮”“上面”等)的出卖,在契约格式上不能与普通民田卖契相混(但有与佃约相混的情形,详后述),下面是庆元县二都杨朗坑村的卖田皮契:

1702731324

1702731325

立卖田皮契人范礼堂,有水田皮一段,土名坐落外砻安著,计租一十三把正。今因缺银应用,将其田皮立出正契一纸,卖与天仙神庙为业,三面收过价银二两九钱九分正。言定递年各纳谷一十二把正,不致欠少。日后办得原银取赎,不得执留,立卖契为照。

1702731326

1702731327

雍正八年五月二十九日

1702731328

1702731329

立卖契人 范礼堂 押

1702731330

1702731331

见侄 范义仁 押

1702731332

1702731333

代笔 范子彬 押

1702731334

1702731335

在这里,“田皮”是作为一种“业”出卖的。永买者可以自称为“业主”(即“小业”主),也就是“佃主”。“田皮”可由原卖主自种,或者另佃。契内注明可以回赎,是一种“活卖”。

1702731336

1702731337

出卖田面权的契约还可用“推契”。如档卷所载:鄞县二十六都二图何仁慈,于乾隆三十七年(1772)二月间,“凭何显忠、何贞殿、柯友益为中”,受田脚价谷三千三百斤,“把这五亩田立契推与何承先自种”。[35]这里,何仁慈先卖“田业”,后卖“田脚”,推田割绝了。在另外的场合,如“田脚”已经典出,但最终无力取赎,也可以找价推出,这时卖田脚之契亦可称为推契。

1702731338

1702731339

下面是晚清浙江地区的“推佃扎”[36]:

1702731340

1702731341

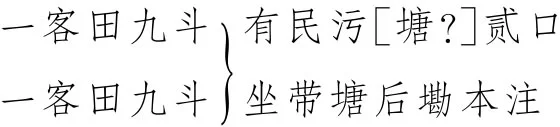

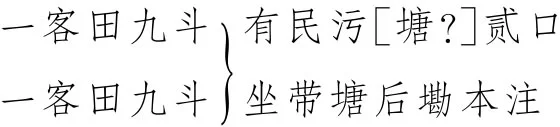

立推佃扎人何跃龙,今因缺少用度,自愿央中将叔父遗下客田叁石正,计五坵,土名坐落水注开后,凭中立扎出推于本族作义叔公边为业,三面言定时值价洋银四拾元正,其洋当日扎下交收兑足,其客田任凭受主前去管业耕种无辞。自推之后,并无异言阻执,日后如备原价,到期回赎,此系两家情愿,今欲有凭,立此推扎,永远存照。

1702731342

1702731343

计开坐落坵口

1702731344

1702731345

1702731346

1702731347

1702731348

额租九石正 大业作楫