1702733902

粤东:

1702733903

1702733904

每将已经卖出田产,复借补价、洗业、断根各项名色,多方勒索,百计图赎,甚有祖父久卖之业,事隔数十余年,而子孙犹索赎不休。[54]

1702733905

1702733906

这种经济现象,无疑是土地买卖频繁的产物。中国土地买卖虽然出现甚早,但它的发展则在宋代,特别是在明代以后。土地买卖的经常和普遍,不能不造成土地的一再分割,在土地集中和土地争夺愈趋紧张的情况下,每一块土地的所有权也出现了分割出卖的习俗。而且土地越来越畸零,田土地段愈来愈小,每块田土的所有权的分割越加细碎。卖主出卖土地,卖不足价,留下回赎余地,无法回赎时,复行补价——找、贴、添、那(挪),每补一次价,即向丧失完全地权的方向跨进了一步,“洗”了一次“业”,直到“尽”“断”“绝”。德化契约显示明正德间就已形成这种习惯,这和宋明史籍中有关土地买卖盛行的记载是相吻合的。

1702733907

1702733908

其次,这四号土地都是用白银或番银购买的,这是商品经济发展和白银流通的一种反映。德化所产陶瓷,宋元以降远销海外,颇负盛名,明中叶以后番银的大量流人,都对德化农村的社会经济发生影响,所以,在土地买卖中也较早出现“银主”之类的人物。[55]

1702733909

1702733910

德化县在明代属泉州府,清雍正十二年(1734)以后改隶永春州,是僻处闽南山区的县份。该县田土以民田占绝大多数,官田中以屯田较为突出。明初泉州卫在德化设屯军,置屯地31所,这些土地是国有土地,垦种的屯军隶籍于屯烟户。但到嘉靖中,“屯田听人请佃,屯法遂坏”,万历十年(1582)清丈土地,复遗失亩分,“而势豪转相承兑,移瘠换腴”,到了明末崇祯初年,已是“屯田尽归巨室”[56]了。清承明制,但实际上屯田已和民田完全一样,可以私自承兑买卖。这类契约共有四件。乾隆二年十一月(1737/1738)的一张兑契,全文如下:

1702733911

1702733912

立兑契弟桂文,有阉[阄]分黎思永屯田一段,坐落本乡土名阉脚墘,年载租米九斗三升三合伍勺,系泉城宗叔官业。另载租谷三百斤,系桂己业,今因欠银应用,将租谷三百斤出卖与族众边管业存公,时收过价银六两五钱六分,谷九百斤,其银谷即日收讫,其田听众前去安佃收租管掌,其租米随佃办纳,此田系阄分己业,并无内外交加不明等情,如有系桂抵当,不干众事,约有能之日,备原价银取赎,不得刁难,日后有赎无添,今欲有凭,立兑契为昭。

1702733913

1702733914

乾隆二年十一月 日

1702733915

1702733916

立兑契弟 桂文 号

1702733917

1702733918

代书中见 黄希度 号

1702733919

1702733920

这类屯田实际上名存实亡,契约上留下的仅是它的遗迹罢了。在一些契约上,明确标有“故军某某”字样,如下面一张:

1702733921

1702733922

立兑契人权伯,有祖管屯田贰段,坐在本乡土名南墩门口,故军章敦赍,载租伍佰斤,又及土名南埔坂头,故军孙乌汉,载租陆佰斤,共贰段配屯米叁斗叁升正,今因欠钱应用,托中将田送兑与叔为汉上为业,时出价钱壹佰壹拾肆千正,钱即日当中收明,其田付叔前去起耕,自行耕种管掌为业,保此田并无内外〔交〕加不明等情,如有系侄抵当,不干叔事,今欲有凭,立兑契为昭。

1702733923

1702733924

乾隆肆拾四年三月 日

1702733925

1702733926

立兑契人 权伯 号

1702733927

1702733928

中见人 茂伯 号

1702733929

1702733930

屯田除了缴纳国家的是屯粮而不是田赋外,其他方面和民田漫无区别了。这些契约是德化屯地私有化、商品化的实物证据。

1702733931

1702733932

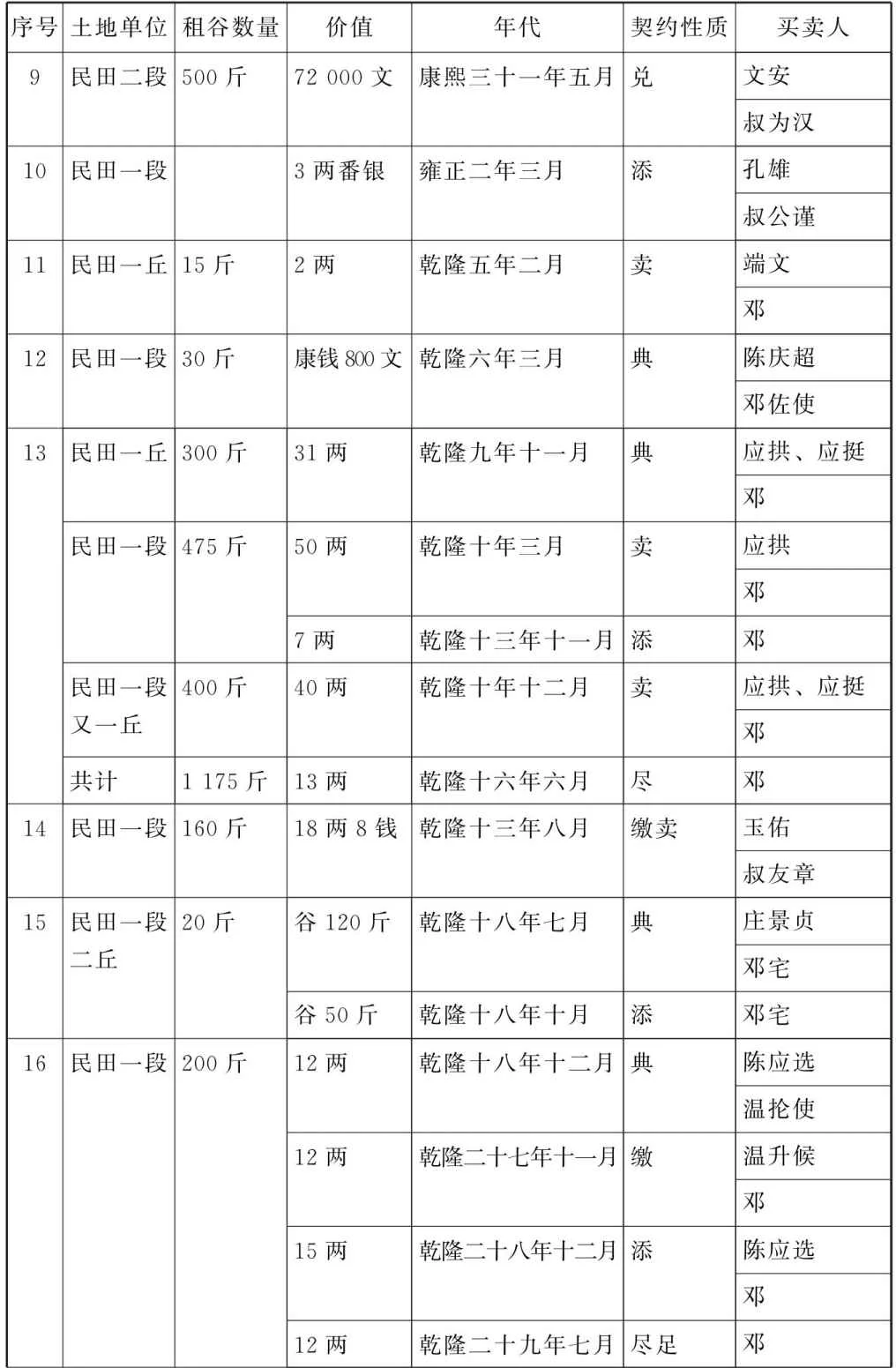

至于其他田土的典、卖、兑情况,不打算详述。试列一简表,供研究参考:

1702733933

1702733934

1702733935

1702733936

1702733937

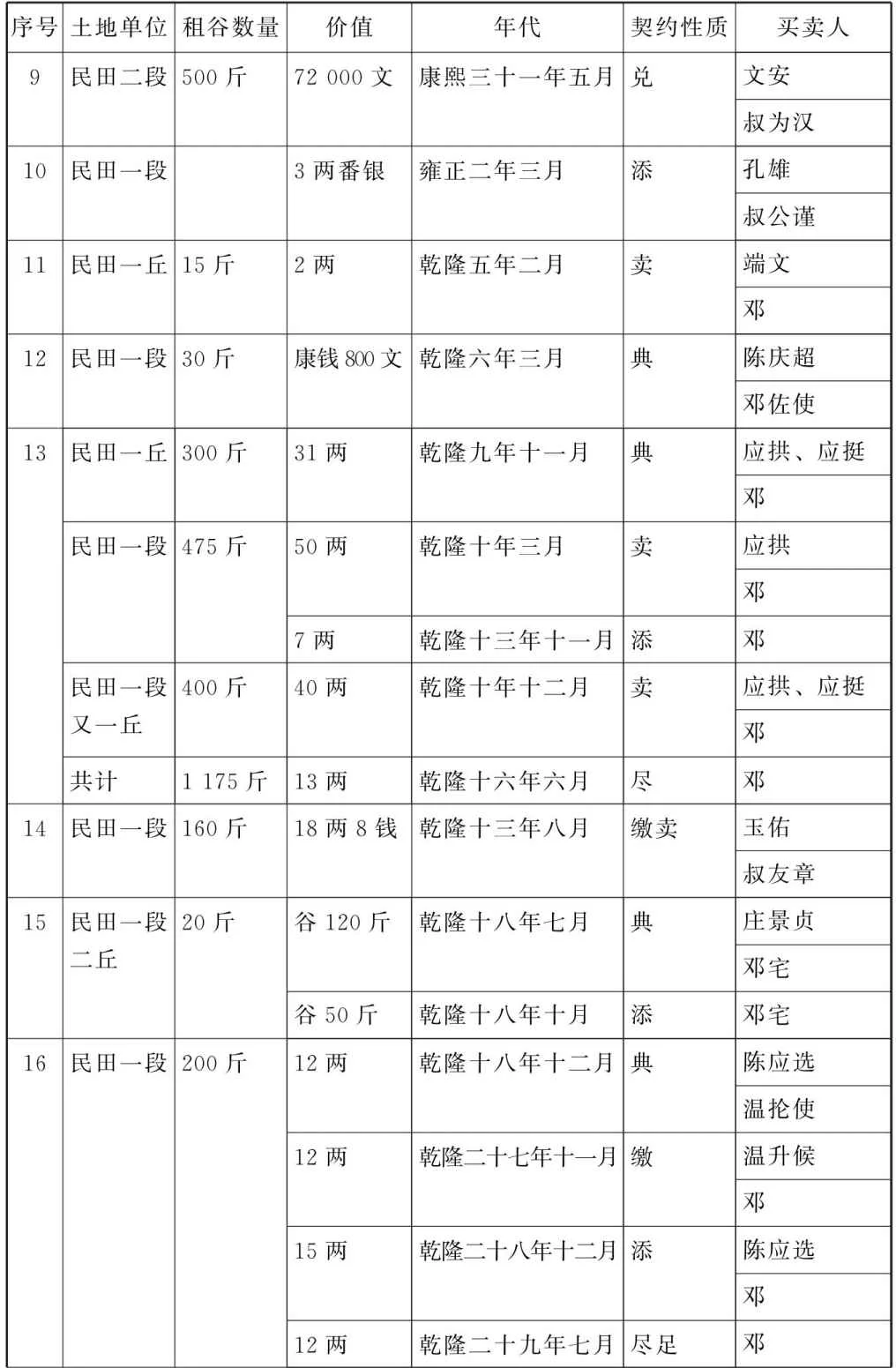

续表

1702733938

1702733939

1702733940

1702733941

1702733942

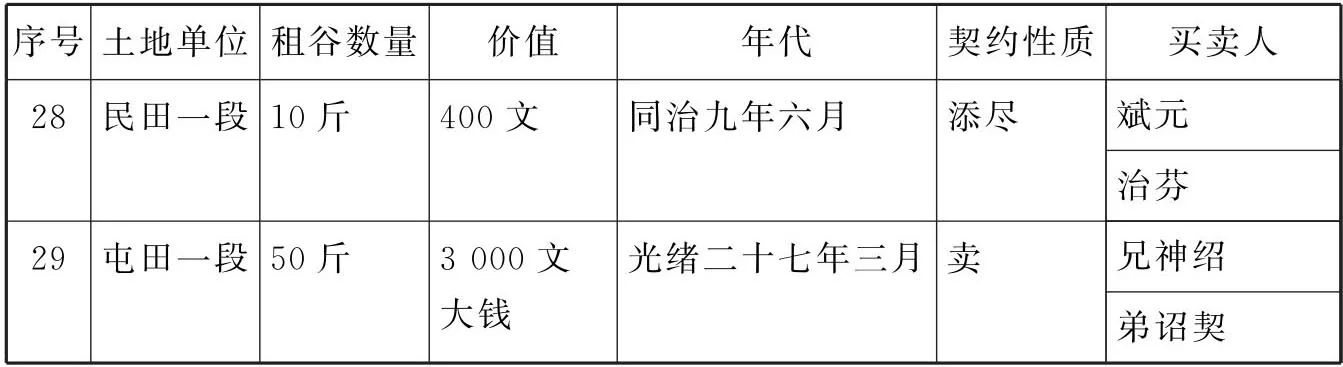

续表

1702733943

1702733944

1702733945

1702733946

1702733947

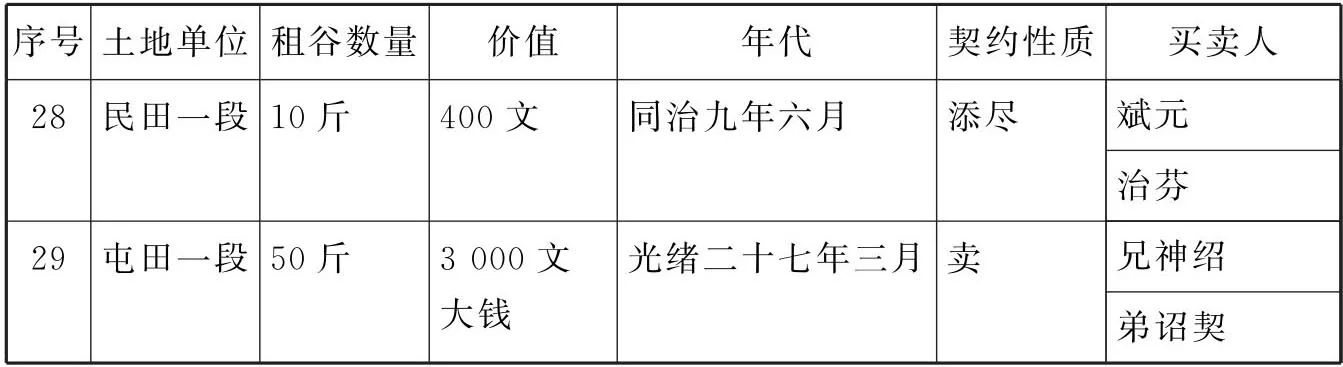

续表

1702733948

1702733949

1702733950

1702733951