1703118072

本文拟分四个部分:第一部分对佛塔的起源、发展、象征意义进行总体介绍。第二部分讨论八面体佛塔的起源和在中亚的发展,即犍陀罗八面体佛塔的情况。第三部分着重讨论北凉石塔,这批石塔是中国现存较早的纪年明确的佛塔之一,历来受到学界重视,是八面体佛塔的一个重要标尺。其中,为了说明塔基形制,引入甘肃庆阳石窟寺两座八面体中心柱窟,它们是八面体佛塔向东发展的产物。第四部分讨论犍陀罗到北凉石塔的过渡环节——楼兰八面体佛塔。由于楼兰佛塔残损严重,对它的复原一方面要考察犍陀罗八面体佛塔,另一方面要借助北凉石塔。首先确定佛塔的年代,再将其纳入八面体佛塔的演变序列。最后,我们可以复原出一条八面体佛塔从犍陀罗到中国的发展路线。

1703118073

1703118074

本文对八面体佛塔的研究主要运用考古学方法。考古学的特点之一,就在于它的整体视角。一般说来,考古出土物往往是残缺不全的,但考古学家能够利用器物之间的共存关系,恢复某一时空环境下的一般情况。这种复原并不重视某个遗址、某件器物的特殊性,而是把每个具体的遗址、每件具体的器物放在它的时空背景下去考察,关注器物、遗址所反映出来的文化的特性及变化。楼兰八面体佛塔乍看是孤例,但在楼兰还发现了一系列佛教用具,如佛灯、铜釜等,这些器具在犍陀罗佛寺中均有发现,可进行比较研究。它们作为一组“共存物”,其意义在于它们的整体性。通过佛塔与这些佛教器具的组合,我们可以管窥楼兰佛寺形态之一斑。

1703118075

1703118076

一 佛塔的起源和发展

1703118077

1703118078

佛陀灭后,遗体被焚烧成骨灰,那些没有烧尽的遗骨被佛家称为“舍利子”,由八个古印度王国的信徒分别带到各国建塔供奉,史称“八王分舍利”。塔本来是古印度一种墓葬形式,由于供奉佛舍利而神化,受到佛教信徒的虔诚礼拜。大塔一般建在露天,或称“露塔”,如印度中部波帕尔省阿育王时代的桑奇大塔;小塔则在屋内供奉,亦称“堂塔”或“塔庙”,如环绕桑奇大塔周围的堂塔[10]。佛教僧团由出家僧侣与在家信徒组成,具有教化和赞助人的亲密关系,所以佛塔与僧院也逐渐结合在同一个伽蓝中,呈现出以佛塔为中心,周围环绕僧房的寺院形态。

1703118079

1703118080

佛教兴起之初,小乘佛教禁止偶像崇拜,他们崇拜佛塔、佛舍利、佛足迹等,并用一些象征符号表示佛陀经历的重要事件。例如:用莲花表示释迦“诞生”,用菩提树表示释迦“觉悟成道”,用法轮表示佛的“初次说法”,塔的图像则用来表示佛的“涅槃”。根据英国考古学家福格森(James Fergusson)的统计,阿育王时代的桑奇大塔雕刻中礼敬菩提树的画面反复出现了76次,而礼敬佛塔的画面总共重复了38次[11]。可见在佛像艺术兴起之前,菩提树和佛塔是佛教徒心中多么重要的精神崇拜中心。

1703118081

1703118082

印度早期的佛塔,平面为圆形,一般在底部设坛,坛基四周以石筑低栏循,有门;接着有供礼佛右旋的台阶和行道;上部筑平顶、伞盖。石质栏循和石门组成的外露部分都布满了雕刻。以印度桑奇大窣堵波为代表,基座平面呈圆形,“覆钵”占整个窣堵波体积的最大部分,整体类似一个大坟冢,注重平阔扩展,占地广大(图一:1)[12]。

1703118083

1703118084

早期犍陀罗佛塔仍继承着印度传统,如塔克西拉达摩拉吉卡寺院的主塔(Dharmarajika Stupa),和印度一样,顶呈覆钵式,并仍修建了石质栏循、石门,上有大量的浮雕,为早期犍陀罗佛塔的代表(图一:2)。

1703118085

1703118086

1703118087

1703118088

1703118089

图一 早期佛塔发展序列

1703118090

1703118091

公元前后,佛塔逐渐向纵向发展,高耸而壮观,出现了方形塔基,由单层或数层方台组成,塔基上依次为圆柱形塔身和覆钵顶(同时平面圆形的窣堵波也一直存在着)[13]。有些塔基还伸出供信徒攀登瞻仰的阶道。阶道又有两种形式:一种如犍陀罗古尔达拉(Guldara)佛塔,只在一面留有阶道(图一:3)[14];另一种如塔克西拉的巴摩拉(Bhamala)大塔,四面皆伸出阶道(图一:4)[15]。塔基和塔身上常布满浮雕装饰。

1703118092

1703118093

原始佛教反对直接表现佛陀的形象,多装饰本生、佛传故事的场景。公元1世纪前后,佛教信徒打破传统约束,开始创造佛像[16]。至公元2~3世纪,佛塔上装饰佛像已经蔚然成风。塔基和塔身经常装饰几排横向列龛,以古典艺术科林斯柱或爱奥尼亚柱隔开,龛内装饰佛和菩萨像浮雕[17]。例如:罗里延唐盖的一座公元2~3世纪供养石塔,采用方形基座、圆柱形塔身,基座表面装饰有《须大拏太子逾城出家》等佛传故事浮雕,圆柱面上下有3层雕刻,上层为菱格纹,下层为横排的坐佛龛像,属于犍陀罗式佛塔的典型代表(图一:5)[18]。

1703118094

1703118095

二 八面体佛塔的起源和在中亚的发展

1703118096

1703118097

八面体佛塔起源于犍陀罗南部(今巴基斯坦北部)塔克西拉,目前所见犍陀罗八面体佛塔均为“堂塔”。公元1世纪晚期,犍陀罗人模仿印度佛寺模式开始在塔克西拉兴建支提殿,英国考古学家马歇尔在塔克西拉遗址的喀拉万(Kalawan)佛寺发现一个公元1世纪晚期的支提殿(图二:1)。这个佛寺的平面布局与印度贡迪维蒂第9号支提窟相近。不同的是,支提窟改为支提殿,拱形佛堂改为八角形,但是佛堂中心的佛塔基座和塔身仍为圆形。八角形佛堂的传统后来为巴米扬石窟所传承(图二:3)。不久,犍陀罗人又对八角形支提殿作了进一步改造,发明了八角形佛塔。马歇尔在塔克西拉法王塔(Dharmarajika Stupa)佛寺发现了一个八角形支提殿,这所佛寺后殿平面呈八角形,其中的佛塔亦改建成八角形。这座寺庙用大花墙筑成,属于贵霜早期,约在公元1世纪末(图二:2)[19]。

1703118098

1703118099

1703118100

1703118101

1703118102

图二 犍陀罗和巴米扬的八角形佛寺

1703118103

1703118104

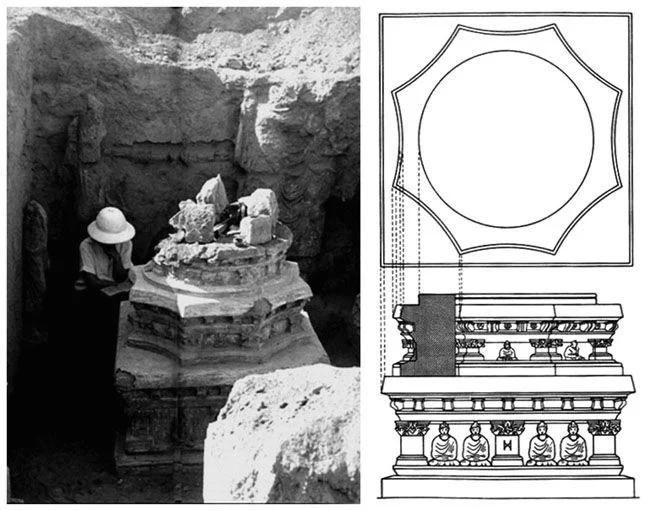

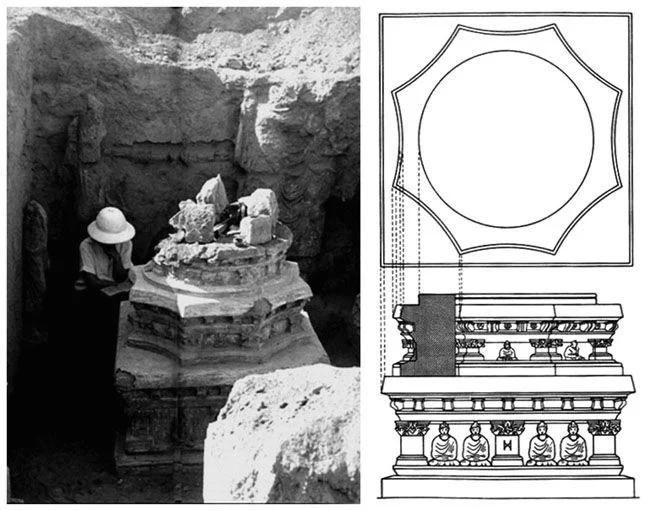

公元4世纪左右,犍陀罗北部(今阿富汗南部)著名佛教中心——哈达也开始兴建八角形佛塔,不同的是,哈达八角形佛塔安置在方形支提殿内。1923年,法国犍陀罗艺术史权威富歇在哈达地区塔帕·喀兰(Tapa Kalan)遗址一个方形佛堂内,发现了一个形制奇特的佛塔,塔基呈正方形,但是塔身却不是通常所见的圆形,而是采用八角形。这座佛塔的基座和八面体表面,遍布以古典艺术科林斯柱子隔开的风干泥塑坐佛像(图三)[20]。

1703118105

1703118106

无独有偶,法国考古队在哈达还发现了八面体泥塑佛塔,年代在4~5世纪,现存巴黎吉美亚洲艺术博物馆(图四:1)。

1703118107

1703118108

1703118109

1703118110

1703118111

图三 法国考古队八面体佛塔发现场及其线图[21]

1703118112

1703118113

1703118114

1703118115

1703118116

图四 大夏和印度八面体佛塔[22]

1703118117

1703118118

秣菟罗地区也曾出土一件石雕佛塔,残存方形基座、八面体部分和覆钵[23]。塔基表面浮雕施无畏印的立佛像,八面体表面装饰禅定印的坐佛像(图四:2)。

1703118119

1703118120

1703118121