1703712457

1703712458

〔191〕刘坤一《遵议酌提制钱解津备用折》。

1703712459

1703712460

〔192〕《信征润集》(同治七年作)卷上《草鞋翁》:“西城外有一周顺兴,年六十余,开一零卖酒店,列桌数张,来饮者二文一杯,发芽豆一钱一碟,用五六文钱便可饮醉。……有卖草鞋者,隔数日即来饮。……其所卖之草鞋,七文钱一双。”《信征载集》(同治九年作)卷下《孽缘》:“有赵生某,往水德庵看演戏。午后至桥边小店内,酒三文钱一杯,五香煮豆二文钱一碟,用钱不多,已得半醉。”《信征别集》(同治六年作)卷下《田佣》:“乃来本寺放牛,及年力壮,则守耕耘之事。暇则洒扫担水柴火泥土重致远,力所能为者,无不为之,问工钱若干,曰初来数年则无,近二三年月得三百钱亦足衣食之需。”

1703712461

1703712462

〔193〕《中外大事汇记》(光绪二十四年)《京师钱业》:“京师用钱,名目繁多,有票钱,有大个钱,有二路钱,有原串钱,背铸当十二字,均系一文作两文用。大个钱质地厚重,向用于内城及近内城外一带市面。原串钱质地极薄,如外省一文作一文用之沙壳钱相等,惟多当十二字,亦以一文作两文用;向用于外城一带者也。自奉旨禁钱店挑剔钱色后,于是近内城一带人入市买物者,均不用大个钱,而改用原串钱。原串与大个钱约八与十之比例,如兑洋一元,大个钱八百,原串钱可作一千。商人以奉旨禁挑,不敢争论,于是向日所用之大个钱,即有商人贩运出京,改铸二路原串等钱。约大个钱一文,可铸二路钱二文,原串钱三文;是真绝好一桩利市三倍之生意也。”(十月《国闻报》)

1703712463

1703712464

〔194〕表中数字系根据海关统计,见梁启超《各省滥铸铜元小史》(《饮冰室文集》二一)。但原数字系以海关两为标准,兹为求统一并为比较便利起见,将海关两换算成库平两,按库平一两等于关平九钱九分计算。

1703712465

1703712466

〔195〕据上海英国领事馆的报告,乾隆以后的制钱,每百文的重量如下(见梁启超《各省滥铸铜元小史》):

1703712467

1703712468

1703712469

1703712470

1703712471

〔196〕《野叟曝言》第一六回说馒头是四文钱一卖,一卖大概是四只,至少是两只。

1703712472

1703712473

〔197〕《儒林外史》第一七回:“于是走进一个馒头店……那馒头三个钱一个,三公子只给他两个钱,就同那馒头店里吵起来。”可能当时正是由两文钱一个涨到三文钱一个的过渡期间。

1703712474

1703712475

〔198〕《官场现形记》(光绪二十九年作品)卷二:“后来又说他今天在路上买馒头,四个钱一个,他硬要五个半钱一个;十二个馒头便赚了十八个钱,真是混帐东西。”

1703712476

1703712477

〔199〕光绪二十三年御史陈其璋《请饬户部添铸铜圆折》:“议者或谓铜圆无异当十大钱,与其改造铜圆,何如整顿大钱,尚属我行我法,不知大钱虽系当十,而轻重不一,大小不齐,势不能信用于各省。”(见左宗棠《光绪乙未后奏议辑览》卷六)

1703712478

1703712479

〔200〕据海关报告,光绪二十八年,银元一元,苏州作八十八枚,杭州作九十枚,胶州为八十枚,安庆九十五枚。三十一年上海为九十二枚到九十五枚。宁波为九十五枚(耿爱德《中国货币论》第三九〇页)。

1703712480

1703712481

〔201〕梁启超《各省滥铸铜元小史》:“各局之铸铜元,其原料,每铜一千斤而掺以亚铅五十斤,铜之市价每担约三十五两内外,亚铅每担则一两内外,故铜元原料每担所值实不及三十五两,而可以铸八千枚。故龙圆每元应得百六十九枚,库平每两应得二百二十八枚。更以制钱比较之,现行制钱一千文中,含有纯铜量二斤八两,专就铜以求其比价,则铜元百枚,等于制钱六百九十四文,而制钱现在之市价约每千五百文而易一两,故铜元当二百十三枚而易一两。每百枚应值银四钱四分八厘。”(《饮冰室文集》二一)

1703712482

1703712483

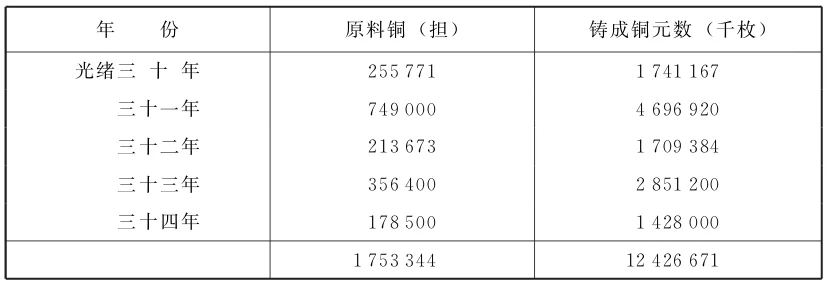

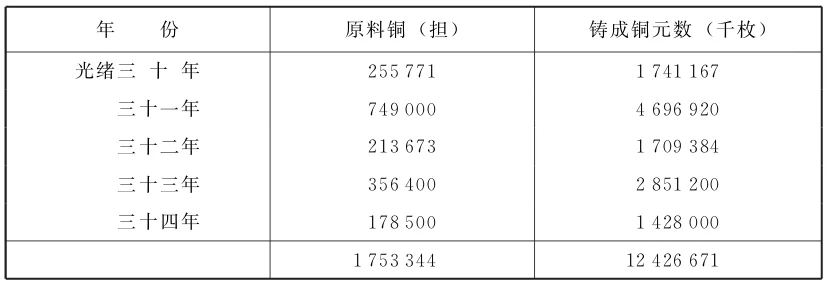

〔202〕梁启超所记各年份铜元铸额如下:

1703712484

1703712485

1703712486

1703712487

1703712488

光绪二十八九年及宣统年间所铸的不在内,此外还有民间及外国人私铸的。梁启超估计在清末有铜元一百四十亿枚(见《饮冰室文集》二一《各省滥铸铜元小史》)。这数字似乎太少。另据民国二年十二月财政部泉币司的调查,大小铜元铸行之数已达二百九十余亿枚,所以清末铜元铸造额应有二百亿枚。

1703712489

1703712490

〔203〕根据张家骧《中华币制史》第五编第三五页。

1703712491

1703712492

〔204〕叶德辉《书林清话》卷七《明时刻书工价之廉》。

1703712493

1703712494

〔205〕光绪三十四年给事中高润生《整顿圜法宜权利弊而定指归以为划一币制基础折》说:“铜元既非民所宝,宜毅然罢去,而规复旧制钱本位,并急定银币之制,俾制钱与银元直接相权,除去大小铜元数层间隔。”这种见解的确与众不同,但当时不大有人响应。

1703712495

1703712496

〔206〕《信征别集》卷下《田佣》。

1703712497

1703712498

〔207〕《中国经济全书·清末工匠之赁银及其支给之法》。

1703712499

1703712500

〔208〕《中国经济全书·清末工匠之赁银及其支给之法》。

1703712501

1703712502

〔209〕清代米价数字共搜集了约九百种,每年平均约三种。最多的年份有到二十八种的,如乾隆十六年。乾隆三年也有二十三种。不能用的不在内。数字的来源以清代各朝实录为主,另外参考了《东华录》和《清史稿》等书。清初米价记录比较少,这和明末一样,所以有些数字是得自各种野史。但限于有年份可考的。咸丰以后实录的记载也不详,一部分数字得自当时各家的奏疏,如《曾文正公全集》、《左恪靖侯奏稿》、《沈文肃公政书》、《李肃毅奏议》、《岑襄勤公奏稿》和《陶云汀奏议》等。光绪以后,上海米价已有记录。平均数计算的方法,和明代相同,即先计算出每年的平均数,再求每十年或每二十五年的平均数,五十年期的平均数是五个十年期的数字的平均。百年的平均数,是两个五十年期数字的平均。至于每年的平均数,则系把该年内的各种米价数字相加后平均,包括实际交易和折价。特殊价格除了少数足以过分歪曲平均数者外,也都计算在内。普通情形下平均时不分地区。但有时某一省份遭天灾,米价很高而且报告的次数也多,在这种情形下,则先求出该省的平均价格然后再同他省的价格平均。末年渐多偏重上海米价,但上海米价约较内地米价高一倍。有些外人(如Jamieson)的数字,是根据一担一百斤计算的,这里也将其化成清石,然后加入计算。以银元计算的价格则照一元合七钱二分折合。清石以1.0355公石计算。

1703712503

1703712504

〔210〕《清史稿·杨锡绂传》乾隆十年疏:“……户口多则需谷多,价亦逐渐加增。国初人经离乱,俗尚朴醇,数十年后,渐习奢靡,揭借为常,力田不给。甫届冬春,农籴于市,谷乃愈乏,承平既久,地价日高,贫民卖田,既卖无力复买,田归富户,十之五六,富户谷不轻售,市者多而售者寡,其值安得不增?”

1703712505

1703712506

〔211〕《清高宗实录》卷三一一乾隆十三年。各省答复如下: