1705235484

1705235485

People drink beer in Munich.(人们在慕尼黑喝啤酒。)

1705235486

1705235487

Susan lives in Munich.(Susan住在慕尼黑。)

1705235488

1705235489

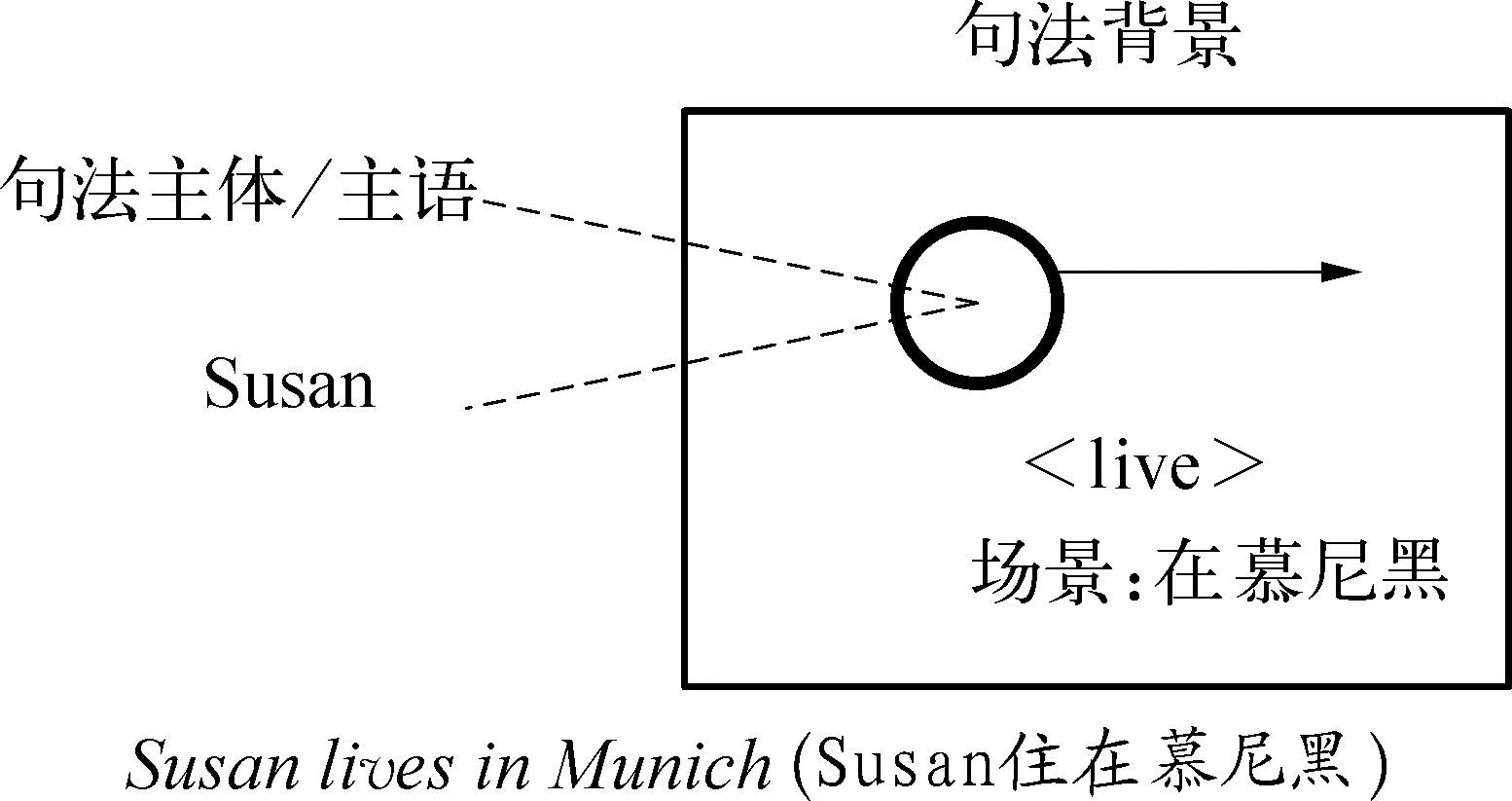

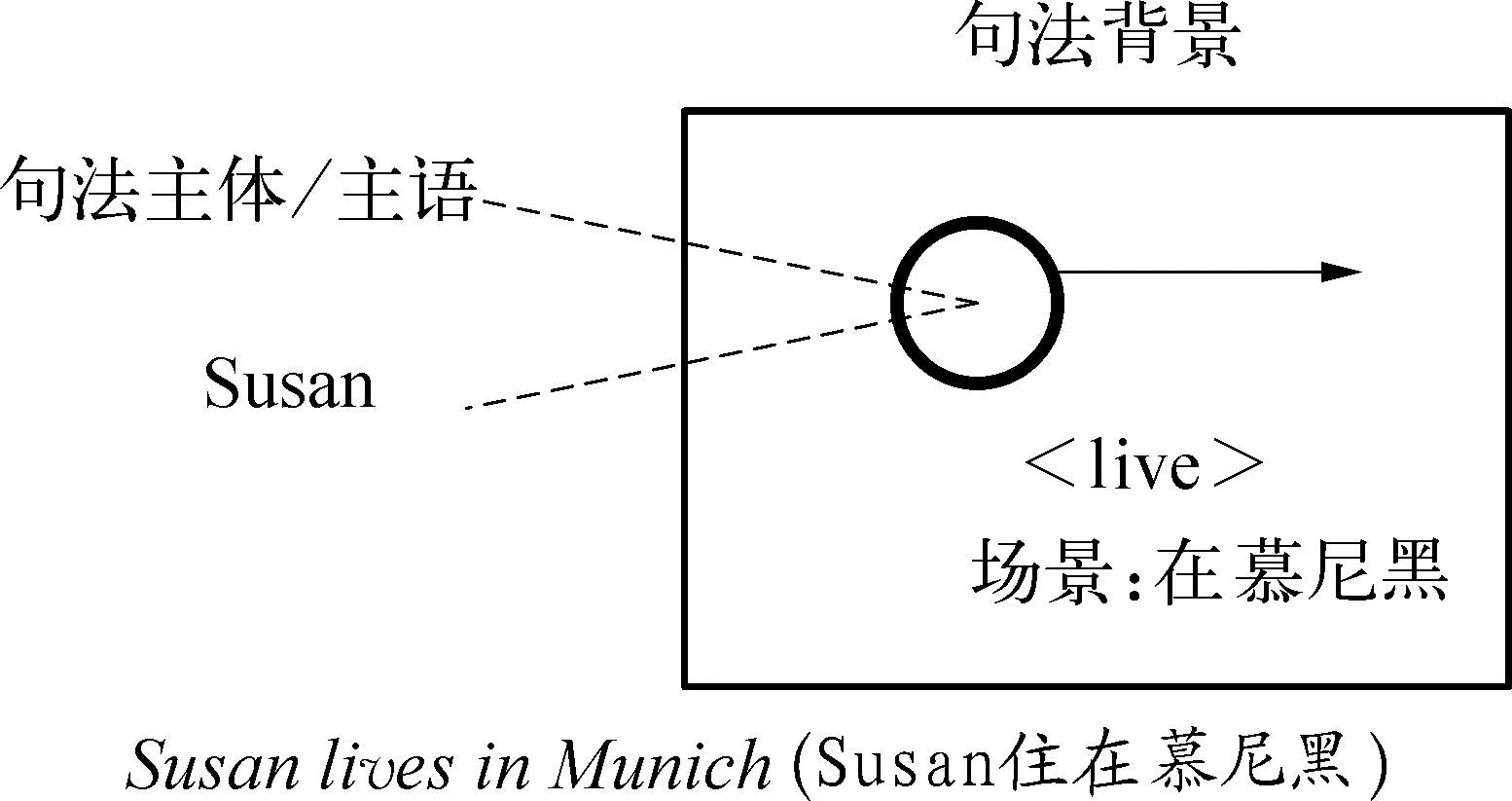

第一句中地点状语in Munich(在慕尼黑)是一个包含了两个参与者(施事people(人们)和受事beer(啤酒))的动作链的真实场景。而第二句中同样的状语不仅是一个一般的位置后景,而且是与作为句法主体的参与者Susan相关联的一个必要的部分。换句话说,这里的位置场景起到了可识背景的作用。然而in Munich(在Munich)不是一个参与者,因为与受事不同,它并没有状态或位置的变化。这种情景由图4.17表示。如图所示,代表句法主体的圆圈并未伴随一个代表背景的在空间上相分离的成分。这是前几个说明动作链和心理互动的图的结构。在图4.17中,圆圈被置于代表第二个成分的方框之内;它好像被“包含”于在个例子里表示场景的第二个成分中。如果我们以意象图式来理解句法,我们就可以说在Susan lives in Munich(Susan住在Munich)这类句子中的句法关系表示了一种“be in”(在……里)图式或者容器图式,而不是动作链和心理互动中典型的“路径”图式。

1705235490

1705235491

1705235492

1705235493

1705235494

图4.17 作为句法背景的场景

1705235495

1705235496

上一节已经提到了一个有关的、但是更复杂的情况。带put/place/set(放、放置)(例如Susan put the banana into the basket(Susan把香蕉放进篮子里))的小句型式反映了具有施事-主语、受事-宾语的动作链,但同时也与具有特殊凸显的位置场景有关,这一方位场景必须作为凸显的第三个成分并入句型之内。如何根据句法主体与背景来衡量场景凸出度的问题到目前为止似乎还未解决,因此应进一步探讨。

1705235497

1705235498

我们已经看到,场景的凸显程度取决于句法类型的选择。为了进一步说明我们根据梯度来处理场景凸显性时得到了什么,请看以下这组例句:

1705235499

1705235500

a.Susan swam in the Channel.(Susan在英吉利海峡中游泳。)

1705235501

1705235502

b.Susan swam across the Channel.(Susan游过英吉利海峡。)

1705235503

1705235504

c.Susan swam the Channel.(=例(7),Susan在英吉利海峡中游泳。)

1705235505

1705235506

句(a)中施事及句法主体(Susan)发起了一个动作链,这一动作链中没有包括任何受事,但这一动作链发生于某个特定的场景中(the Channel(海峡));在语言形式上表达为带非强制性状语的不及物结构。句(b)中场景更加具体,有两个边界,完全被施事/主体穿过。所有这些含义都是介词across(穿越)表示的,结果是这个场景比句(a)中的场景更为凸显。最后的句子(c)中,这个介词丢了。认知解释远不认为这只是句(b)的形式变体,而认为the Channel(海峡)获得了句法凸显,已经愈加不是单纯的场景了。场景被看作更像是在与施事-主语的互动中的一个参与者,例如是一个必须打败的敌人,这反映在名词短语类宾语用法中。

1705235507

1705235508

如果将场景提升到宾语的地位(正如我们目前所讨论的)看起来还很自然,那么认为场景可以作为主语出现就更大胆了。让我们看看下面的例句(Langacker1991:346以次):

1705235509

1705235510

The garden is swarming with bees.(=例(8))

1705235511

1705235512

在这个句子中,我们不难把句法主体或主语(the garden(花园))看作位置场景,而句法背景位置则由bees(蜜蜂)占据。它的认知解释在图4.18中得到了证明。其基本原则又是句法主体和背景之间的容器-内容关系。这与图4.17所说明的Susan lives in Munich(Susan住在Munich)这类句子结构相对应,但有一个关键的不同之处,那就是参与者和场景的凸显已经被倒过来了(对比图4.18中相反的粗黑线与黑线)。场景(the garden(花园))在容器-内容关系中占有凸显地位,表达了类似“是飞舞行为的场景”的意义,其中涉及的蜜蜂则是句法背景。

1705235513

1705235514

1705235515

1705235516

1705235517

图4.18 作为句法主体(主语)的场景(改自Langacker1991:345)

1705235518

1705235519

“场景-主语”(正如Langacker所称呼的)这种例外可能出现,是因为它们不是参与者,它们的基础还是场景的一个可辨认方面。这与类似如下的例句不同:

1705235520

1705235521

There was a loud bang.(=例(9))

1705235522

1705235523

There are at least five Asian takeaways in our town.(我们镇上至少有五个亚洲外卖餐饮店。)

1705235524

1705235525

这些大家熟知结构中的there成分,通常被解释为傀儡成分,或者解释为结构主语或形式主语。然而所有这些解释与“所有语法成分都有概念内涵”这个基本认知原则相矛盾。这也就是为什么Langacker同意别的对there构式的研究(如Lakoff1987:462以次),认为there被用来表达一种场景,尽管是一种抽象的或不确定的场景,而且这种场景充当主语。问题在于,作为主语,there在句中应赋予最高的凸显度,而这与我们对于以上两个句子和类似用例的直觉是相反的。另一个看起来似乎是Langacker暂时解决了的问题是,there构式中的动词形式与句法背景、而非there主语一致(看上面的第二个例子)。我们的结论是,对there句的这种解释的处理应谨慎一点儿(12)。

1705235526

1705235527

附记:图式主语与原型主语

1705235528

1705235529

Langacker试图将there确立为句法主体的努力,必须在一个更为广阔的语境中思考。原型概念对于认知语言学的巨大影响,鼓励学者们不仅将它用来解释词汇范畴的结构(参见第1、2章),而且也用来描述语法现象。结果,词类、句型、小句结构都用原型范式进行过分析,也收集了一些有说服力的特征来区分名词、陈述句和及物句等的最好样本与较差样本(13)。对于小句主语来说,结果是——并出乎意料——典型的主语是及物小句中的施事,所有其他主语都以某种方式偏离这一定义。

1705235530

1705235531

然而,尽管小句成分的典型分析满足于这种描写,但对于Langacker来说,这仅是其对于所有主语——典型的和非典型的——进行认知定义探索的起点。概括一下本节中他所进行的对于动作小句的讨论(14),我们可以区分出以下主语概念:

1705235532

1705235533

· 主语是施事原型角色的实现(解释了及物行为小句中的施事主语)