1706181565

第四,教化族人。

1706181566

1706181567

宗族教育有多种形式,除了兴办宗学、觉罗学外,还要求族长承担起平时训导、约束族人的职责。嘉庆帝曾亲撰《宗室训》,斥责宗室“不肖子弟,越礼踰闲,干犯宪章者,亦层见迭出,所为之事,竟同市井无赖”。他批评管理宗人府王等只知奉行成例,“同一宗室,视同陌路”,并强调说“诸王管理宗人府,虽曰国事,实家事也”。最后,他要求诸王、诸族长时时教训子弟,一是要讲究“孝悌忠信礼义廉耻”的“立身之要”,一是要督导“国语骑射读书守分”的“应为之事”。[180]

1706181568

1706181569

诸族长除了传布教化,用儒家观念熏陶子弟,使他们循规蹈距外,还负有维护族内等级秩序的义务。乾隆五十三年(1788)谕:宗室人等束用黄带,示尊重也。觉罗人等当束红带,前已节经降旨禁止僭用。今见觉罗人等带色又渐似黄,竟无所分别。此断不可。[181]觉罗带色已由红变黄,屡禁不止,主要是为了在服饰上向宗室攀比,并在外人面前炫耀高贵的身份。这不过是日常生活中的小事,乾隆帝却不止一次降旨,要求严厉禁止。

1706181570

1706181571

清中叶以来,许多八旗子弟耽于游惰,追求浮华的生活,乾隆皇帝深为宗室子弟前景担忧,反复要求宗室王公、总管族长等“训谕各该管宗室觉罗旗人,令伊节俭度日,勤慎当差,演习一切清语骑射技艺,不可好勇斗狠,酗酒滋事;且不可任意各处游旷,流入匪类恶习”。他还警告说,若宗室觉罗中仍有滋事者,必将失察的宗室王公、总管族长等一并治罪,决不轻贷。[182]嘉庆帝看到宗室中酗酒斗殴的事时有发生,大为恼火,指责族长、学长及宗人府王公,“平时不加管束,有事但请处分,徒令群干吏议,反长刁风,于教化毫无实效”。[183]于是规定,以后宗室人员犯流罪以上者,要将失于管束的宗令、族长、学长等分别轻重惩处。大批宗室、觉罗居处京师,终日无所事事,寻衅闹事者屡禁不止。清帝多次谕令宗人府王公及各族族长“认真教训,不时稽查弹压”“严加管束”。但收效不大。嘉庆朝开始将一部分闲散宗室、觉罗有计划地分拨盛京,美其名曰:“观摩善俗。”颙琰认为“盛京为本朝发祥之地,风俗醇厚”,令集中居于宗室营,设族长、总族长稽察出入,在营内居住弹压。[184]这种集中管理的办法,多少有点发遣的味道,何况在拨往者中,除无业人员外,确有些“不安本分”的分子。因此被移人员多不安心,宗室果敏上吊自杀。

1706181572

1706181573

总族长、族长、学长责任重大,工作繁忙。如果尽心尽力,“办理族务妥善”,由宗人府奏明,给予议叙。[185]

1706181574

1706181575

第五,敦睦族谊。

1706181576

1706181577

清帝提倡宗室之内应“极致亲睦,共相爱恤”。玄烨曾感叹“诸王以下,互相谗害,乐祸幸灾,略无亲睦之谊”。他还对“同为宗室,以他祖父之名,名其子若孙”的风气表示不满。认为是对他人长辈的不尊重。[186]在他的倡导下,以后陆续制定了有关吉凶事件会集的仪礼,如“王公薨故王以下按品齐集”,“王公薨故公主以下按品齐集”,“公主至夫人薨故王以下按品齐集”,“王公降服期限”,“近支各门遇有丧事应派人穿孝”,以及近派辈长之人谒见阿哥礼等,用于皇族内部的礼仪。这些礼仪既渗透着族亲之谊,又是体现支派之亲疏、辈分之远近的产物。如“近支各门遇有丧事应派人穿孝”条例,就只适用于近支王公各门。规定:凡近支王、贝勒、贝子、公并福晋夫人遇有薨故事件,如系永字辈之事,应派永、绵两辈王公章京穿孝;绵字辈之事,应派绵、奕两辈王公章京穿孝;自奕字辈以下遇事,均按辈递推。[187]嘉庆十七年(1812),专门奏定了《近支宗室服属章程》。

1706181578

1706181579

族人中有了红白事,亲戚们前往贺喜或吊唁,协助办理吉凶事,无论在满洲人中还是皇族内部,都是一种时尚。夏仁虎《旧京琐事》卷五说:“满人家与府第结亲,往往破家,盖房族多,仪文烦,不堪酬应也。”世家大族往来频繁,虽联络了感情,却耗费了不少精力和资财。特别对一些家境不那么富裕的人来说,有时就显得不堪其负了。夏仁虎就记载了这么一件很好笑的事:

1706181580

1706181581

刑部同官善君,为福元修相国孙,世为贵族姻眷,家已中落。某日到署迟,曰:“今日又了却一酬应。”盖赴某府相骂也。询其故,曰:“旧姻多,酬应不了,俗必骂而始断,不必有隙也。”其可笑如此。然善君以三女嫁伯王、恭王、洵贝勒,卒以是破家。

1706181582

1706181583

1706181584

1706181585

文中提到的善君是与恭亲王奕、贝勒载洵等宗室显贵结亲的满员,他本人不是宗室成员,因应酬不了交际之费,最后只好以“骂”断绝亲谊。这段趣闻不失为宗室间重视往来之礼且费用不赀的一个旁证。

1706181586

1706181587

康熙皇帝为了“敦重族谊”,曾号召富贵之家慷慨解囊,救济贫困的族人。康熙三十二年(1693)谕:宗室原一本所生,理应雍睦矜恤,今闲散宗室有甚贫者,遇婚丧之事,每至称贷积逋。嗣后王以下闲散宗室以上有力者,于贫乏宗室,著随分伙助。[188]但他的这类号召显然未能使富裕族人大发“恻隐之心”。以后接济族人,颁给恤赏,都是动用的库帑。

1706181588

1706181589

举行祖宗祭祀,也是增强同族意识的重要手段。皇族的祖宗祭祀有多种形式,如太庙之祭,奉先殿祭祖及各王公府第的家祭。等而下之,还有宗室各支派作为生活重要内容的祭祖活动。奉先殿设于宫廷内。祭祀奉先殿只有皇帝出席(或遣皇子代祭),执事也基本由内务府官员充任,所祭对象为皇室列祖列宗及其后之神位。所以,奉先殿祭祀也就是皇帝的家祭。太庙供奉列朝帝后神位,又设有大功于皇室的宗室王公、功臣的牌位配享。祭祀带有“国祭”的性质。宗室王公照例要在陪祭太庙后再归本府第祭祖。其作用,旨在突出皇帝本支在全体族人中间的中心地位。同时使皇室子孙们时时缅怀祖辈创业之艰辛和光辉功绩。宗室亲王、世子、郡王、贝勒、贝子、公也各有家祭之礼。所有这些祭祀,都是按照宗法制原则精心规划并形成的一套极繁琐的固定格式。

1706181590

1706181591

亲王、世子、郡王家祭之礼,立庙七间,中奉始封之王,世世不祧。高、曾、祖、祢依次序为二昭二穆,昭东穆西,亲尽则祧。祭祀前,遍告同祖所出子孙,成人以上者届期会祭行礼,均按辈分和年龄为序。祭毕,将胙肉遍发族属。[189]贝勒、贝子、公家庙形制略小于王,祭祀形式大致相同。

1706181592

1706181593

参与祭祀是族人的权利也是义务,在隆重的祭祀活动中,同族意识得以升华。在祭祀全过程中,受祭的祖先被人为地分成等级,与祭者也处于不同的地位。这种祭祀的等级,是同族内部等级制度的反映,也是社会等级制度的一个侧影。

1706181594

1706181595

与祭祀相关的是族人对祖先坟茔的重视。每朝皇帝死,称“龙御上宾”,或称“驾崩”,建有规模宏大的陵寝,叫“地宫”。清朝标榜以孝治天下,为表示不忘祖宗恩德,定有四时致祭陵寝的制度。皇帝谒陵,在清皇族生活中是一项非常隆重的事情。

1706181596

1706181597

爱新觉罗氏肇兴兴京(今辽宁新宾),清太祖努尔哈赤以上四祖(肇祖、兴祖、景祖、显祖)陵在兴京西北启运山下,称永陵;努尔哈赤葬在盛京(今沈阳)天柱山下,称福陵,也就是人们习称的沈阳东陵;太宗皇太极葬在盛京隆业山下,叫昭陵,俗称北陵。永陵、福陵、昭陵合称关外三陵。

1706181598

1706181599

1706181600

1706181601

1706181602

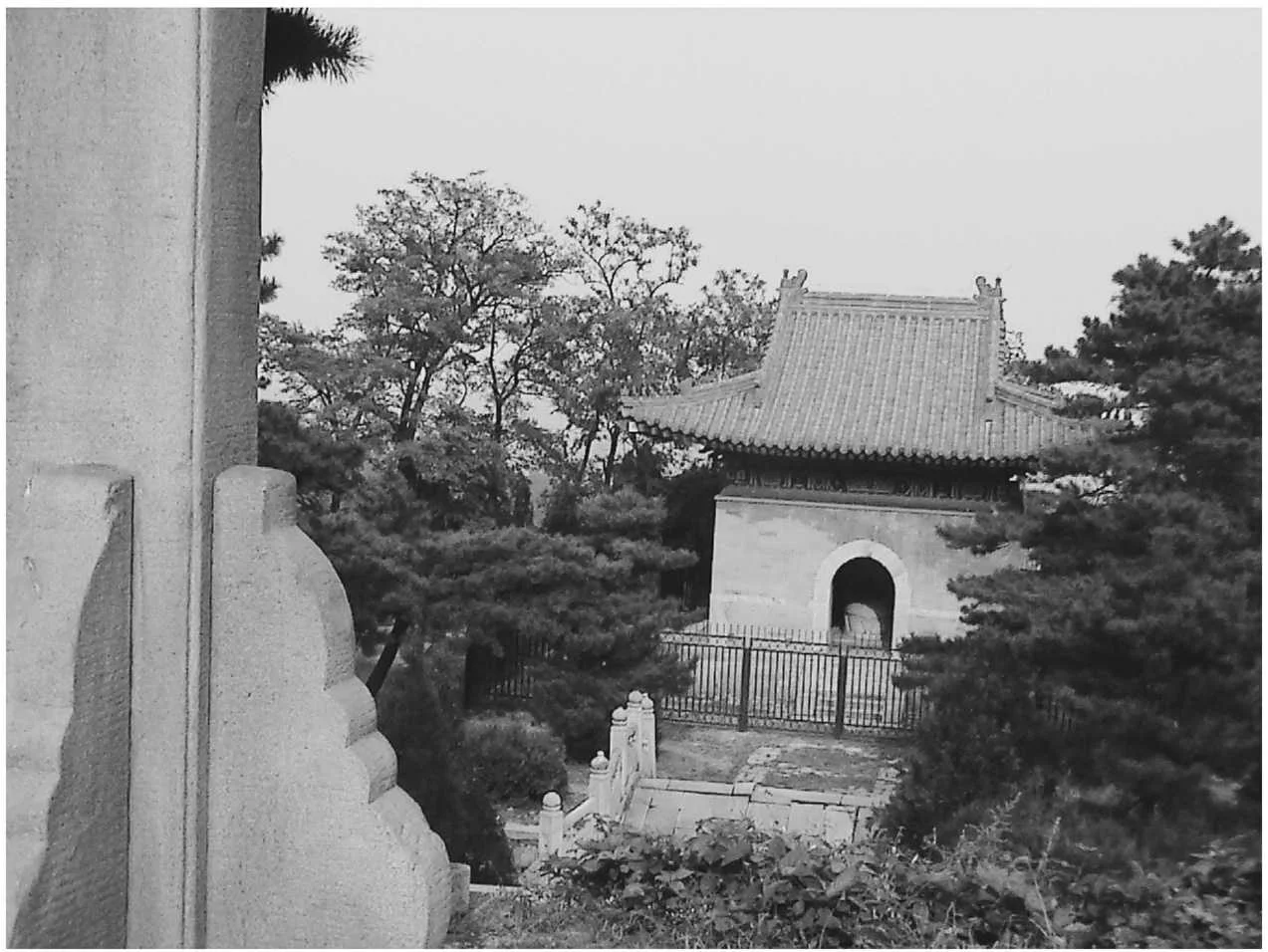

图30 努尔哈赤先祖陵墓(辽宁省新宾县永陵)

1706181603

1706181604

1706181605

清朝入关后,分别在河北省遵化县马兰峪和易县永宁山下修建了东陵和西陵。东陵有:昭西陵(孝庄文皇后陵)、孝陵(世祖福临)、景陵(圣祖玄烨)、裕陵(高宗弘历)、定陵(文宗奕)、惠陵(穆宗载淳),另外还有慈禧太后的定东陵;西陵有:泰陵(世宗胤禛)、昌陵(仁宗颙琰)、慕陵(宣宗旻宁)、崇陵(德宗载湉)。皇帝每次谒陵,都有大批宗室王公、大臣随行。有清一代,谒陵最勤的当属乾隆帝,他在位60年及当太上皇的3年间,约有40次谒陵活动。直至乾隆六十年(1795)和嘉庆元年(1796),他仍以80余岁的耄耋之龄,亲谒东西陵,即表示对列祖列宗的敬意,又含有希冀后嗣效法的用意。

1706181606

1706181607

宗室王公死叫“薨逝”。其坟茔正式名称叫“园寝”,园寝制度在清代有详细的规定。[190]王公园寝的规模虽不能与皇帝的“万年吉地”(皇帝陵寝所在)相比,也相当宏大。醇亲王园寝范围,据说连“宝顶”(即坟)、享殿、阳宅以及看坟佃户所耕种的土地统统包括在内,方圆约有几十里。[191]王公子孙繁衍,园寝往往分为多处。[192]园寝均附有大片土地,一则为守护坟地的包衣(家人)提供养赡之资,二则将收获物一部分用于园寝四季祭祀。园寝内的坟茔分布有序,反映着死者生前在族内的身份地位以及彼此关系。如醇王府园寝,有“嫡”字真传和以“庶”字而获得侧福晋称号的人,才能有“宝顶”式坟穴和在“昭穆”世次下埋在祖茔圈内,其余如幼殇的孩子,未聘的姑娘和未能得“侧”字头衔的妾媵,照例都埋葬叫作“小山”的一小块地皮上。到了例年祭扫时,被埋在祖茔范围内的人们,照例有各如其分的官祭或家祭。至于葬身于小山的人,则只是在王府官员的潦草祭奠之下,过着死后仍有差别的地下生活。[193]这种跨越“生死”的等级制度,为所有皇室贵族所恪守。

1706181608

1706181609

1706181610

1706181611

1706181612

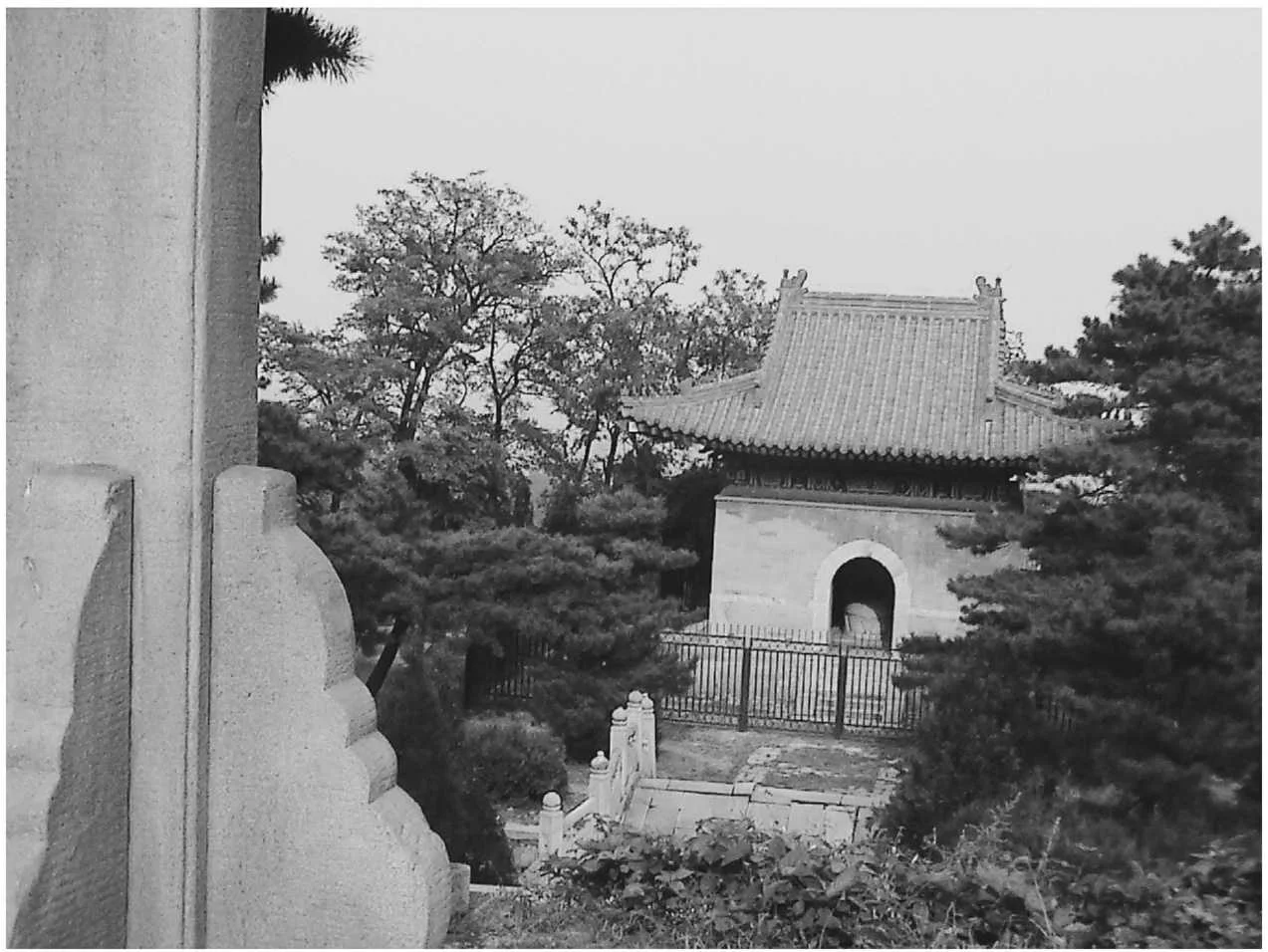

图31 醇亲王园寝(北京市海淀区北安河)

1706181613

1706181614

在中下层宗室、觉罗各族支中保留一块公有的祭田,并将其收益用于维护祖坟和祭祀,也是习见的现象。如镶蓝旗宗室明善泰一族,其祖上自乾隆十七年分家时,将土地分为6份,另外留出祭田地3顷70亩,这两项地每年共收租钱100吊,收存以备修理坟茔。每年3次祭祀,除取自祭田收入外,6个家支还要各拿出7吊200文。[194]又如正蓝旗宗室福伦等之六世祖镇国公托克托慧,在朝阳门外十里堡采立坟茔时,在己身名下圈地一块,坐落在滦州李福庄地方,每年应交租银96两,以作后辈公中祭田;后至其子镇国公阳复时,又在西山崇各庄采立坟茔一座,并将祭田96两租银作为两处祭祀之用。[195]再如镶蓝旗近支宗室载钦等人,原有祖遗老圈地一项,每年取租银80两,除各祭祀上坟等项应用外,余剩钱按10房公分。[196]上引数例说明,在宗室、觉罗中,祭祀祖先,修理坟茔是一件很受重视的事,他们把收入的一部分用于这项公共开支。但是到了晚清,许多中下层宗室生计凋零,祭田或典或卖。祭祀祖先的活动随之式微。