1706587929

1706587930

几千年来,世界各国从中国学到的东西比任何其他国家都要多,特别是在过去的20多年,中国的经济改革提高了很多人的收入,使大量人口摆脱贫困,从而为全球贫困人口的减少作出了巨大的贡献,但是,这位经济学家也表示,中国经济改革中的一些做法并不都是好的,特别是在公共卫生领域。他说:“在中国进行极具想象力、而且非常成功地增加了个人收入的经济改革的同时,在给人们提供医疗保健服务方面出现了一些放松,医疗保健突然之间成为个人的事情,中国从一个加拿大式的医疗保健系统转向类似美国的系统。在这种情况下,这并不一定是一个进步。”阿马蒂亚•森说,其实,中国在改革开放之前,在教育和医疗服务上的一些做法是非常值得借鉴的。他说:“事实是,作为一个贫穷国家,中国把基础教育以及基本的医疗服务扩大到一个难以想象的水平,在当时处于全球领先地位。尽管赤脚医生等做法后来受到批评,但是医疗服务在全国的覆盖度是相当惊人的。”阿马蒂亚•森说:“我认为,医疗服务的削弱付出了代价。提供医疗服务正是全世界从中国改革开放之前所学到的一些主要的经验。作为中国的崇拜者,我提出的是友好的批评。如果我把自己置于给中国提供建议这样一个不现实的位置,我想说的是,必须审视整个医疗保健的问题。中国是世界上个人必须自己购买疫苗的少数国家之一。”这位经济学家还指出,在中国90年代的改革中,除了医疗服务被削弱以外,贫困人口的减少也比80年代缓慢,与此同时,贫富差距却急剧扩大。不过,他说,这些问题所得到的关注比向社会提供医疗服务的问题要多。[143]

1706587931

1706587932

尽管阿马蒂亚•森本人是一个自由主义者,但他在其著作中已接近得出贫困是一个需要政治手段介入才能解决问题的结论。尽管阿马蒂亚•森不仅对中国革命乃至对革命本身,持有许多自由主义成见,[144]但他从所有权结构及其社会改造的后果追溯中国成就产生的原因的方法是正确的,由此得出的结论也是接近事实的。尽管阿马蒂亚•森在其著作中回避了印度贫困及印度与中国深层比较问题,但从其分析国家贫困问题的方法中,也可读出印度在与中国长达半个世纪的发展比较中落伍的原因在于由两国不同的土地改革模式产生的不同的所有权结构及由此派生的社会权利结构的结论。

1706587933

1706587934

建立在价值与使用价值对立基础上的资本使人类的天然消费资本化。国民消费资本化的过程必然是国家资源透支性利用和国民生活贫困化的过程。当资本对国民消费形成绝对主导时,如没有海外利润的大量回流和补偿,国民生产主体即劳动者的贫困化也就达到极端并迫使资本再生产因国内市场狭小而转向海外,以便在更大的即国际的范围汲取高额利润。为了保持高额利润,处于资本中心的国家必须通过经济政治手段使处于资本外围的国家发展及其成果成为反哺资本中心国家的要素。换言之,将资本外围国家的国民财富转移为资本中心国家的资本积累和国民财富,是资本全球化的本质。

1706587935

1706587936

与资本全球化进程相伴前进的是第三世界贫困化过程。

1706587937

1706587938

在这个过程中,一些国家在不同时期,积极利用经济全球化带来的资金、技术、市场等有利条件以提高国家独立生产能力并由此减少了对国际资本的被动依赖,使国内市场成为真正的国家主导而非国际资本主导的市场,国民财富成为反哺本国大多数国民而非反哺国际资本中心国家的手段。历史上拿破仑时期的法国,俾斯麦时期的德国,华盛顿、林肯时期的美国,乃至明治维新时期的日本都是沿着这条道路崛起的。[145]

1706587939

1706587940

还有另一些国家,在参与资本全球化的同时,却失去了国家经济政治的独立性,其生产因国内资金、市场和技术长期短缺而被迫与国际资本和国际市场形成绝对依赖关系,其国民财富最终异化为国际资本的另存形式。这种经济增长是靠自耗和透支国内人力、市场和矿物质资源并持续向国际资本大量让利来实现的。市场和技术掌握在他国手里的国家,就不得不通过对外大量“供血”以换回市场和技术,其结果,就正如拉丁美洲那“被切开的血管”[146],尽管国家“身体”在增长,但只能是萎缩性增长,其内在的营养增加只能使自身成为一架更好的“血液”外供机器。但如因营养反哺贫乏而使造血机能萎缩,以至无血可供,这时对西方资本而言,这个国家就失去了剥削的价值。近代史中,非洲和拉丁美洲中的多数国家就在这条道路上陷入贫困、荒芜以至被西方所抛弃;现代史上,殖民地、半殖民地时期的中国也是在这条路上衰落下去而又在社会主义的道路上崛起。印度独立后则一直在这条路上进行着没有希望的滑行。1954年9月30日,印度政府总理尼赫鲁的妻子、印度国会议员乌玛•尼赫鲁在与毛泽东会谈时说:“他们(西方人—笔者注)使我们处于饥饿状态,但是他们又不把我们逼得饿死,因为那样人民就要起来革命。因此,他们使我们处在半死不活的状态。”[147]

1706587941

1706587942

最充分的市场只能是扎根于人民的市场,因为只有人民市场才可能是生产和消费最直接结合的市场。而只有充分的市场,才可能是民族经济发展的充分前提。20世纪40年代末,印度获得独立主权,在印度政府有愿望但没有能力建构像中国那样解决生产与消费直接结合及由此产生的强大的民族市场形成的前提。在印度,生产与市场是分离的:GDP在增长的同时,社会贫困也在扩大。结果大量利润被中间人层层截流从而使国民消费异化为少数人的消费。人民作为国家基本劳动群体在为社会生产的同时却得不到国民财富的相应反哺,而大部分国民财富却为占人口10%乃至5%的少数富人和国际资本层层瓜分。印度裔诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚•森对中国革命有许多偏见,但对印度的问题却能一语中的。他说:增长率下降不是探求的正题,印度的失败是在分配上而不是在增长上。[148]

1706587943

1706587944

决定国家发展效果和潜力的并不应当是表现出来的GDP或GNP直观指数,而应当是背后支撑这些指数的利润流向。由于印度土地改革失败致使在流通和分配领域滞留大量的利用私有权食利的阶层,这个阶层又在印度议会中拥有相当的席位,这使他们处于“上下交征利”[149]状态中的既得利益得到政治上的保障。政府在“票数”面前,永是“弱势群体”。其结果是印度独立以来几乎所有有利于国家和广大底层群众的重大决策,比如尼赫鲁提出的社会主义思想和相关加强国家控制宏观经济力量、削减剥削阶层、消除贫困等决策,以及英迪拉•甘地及其后继人拉吉夫•甘地在其执政期间不惜用激进的另组国大党的方式贯彻尼赫鲁的社会公平思想、在经济领域全力推行带有社会主义色彩的限制富人的政策,在议会中几乎全被搁浅或在执行中被虚化。在印度决定国家命运的不是占多数工农的利益而是代表地主、民族资本家和买办资本家利益的议员、阁员乃至被各利益集团操纵的选票。

1706587945

1706587946

国家发展也是主权国家的一种国际权利。这种权利的性质在印度独立之初就由国大党内代表大地主和资本大财团利益的集团所铸的社会结构所规定。而这个结构又规定了表现为国民财富的年度生产利润在分配领域为拥有私有权的地主、资本家、国际资本及官僚买办阶层所瓜分程度。而每次经济大发展带给国家的不是生产主体的大反哺而是这些阶层更大的利润瓜分。鉴于资金短缺及政府财政对国内国际财团的依赖,印度政府对经济的宏观调控能力除了空洞的社会保障目标外,几乎无所作为。由于国民财富不能反哺生产者,占人口多数的生产者失去进入中产阶层的可能,国内市场也就失去了占人口多数的人民购买力的支持而陷入萎缩性增长状态。国内市场的萎缩不仅制约了国内购买力的增长,它同时又迫使拥有巨大生产能力的印度资本财团寻求海外市场,并不得不最终形成对西方资金和技术的绝对依赖关系。

1706587947

1706587948

由于印度在土改中没有触动土地大私有者阶层,在后来的几个五年计划中又扩大和巩固了大资本家阶层和买办阶层,这些阶层构成的所有权结构截流了生产利润,这大大削弱了社会产品对社会劳动的反哺、社会购买力对民族市场支撑以及由此二者推动的国家经济的可持续性发展的能力。从这个意义上与中国50多年发展比较,印度和中国之间存在差距不在于发展本身,而在于由建国初就铸定的不同的可持续发展的基础。

1706587949

1706587950

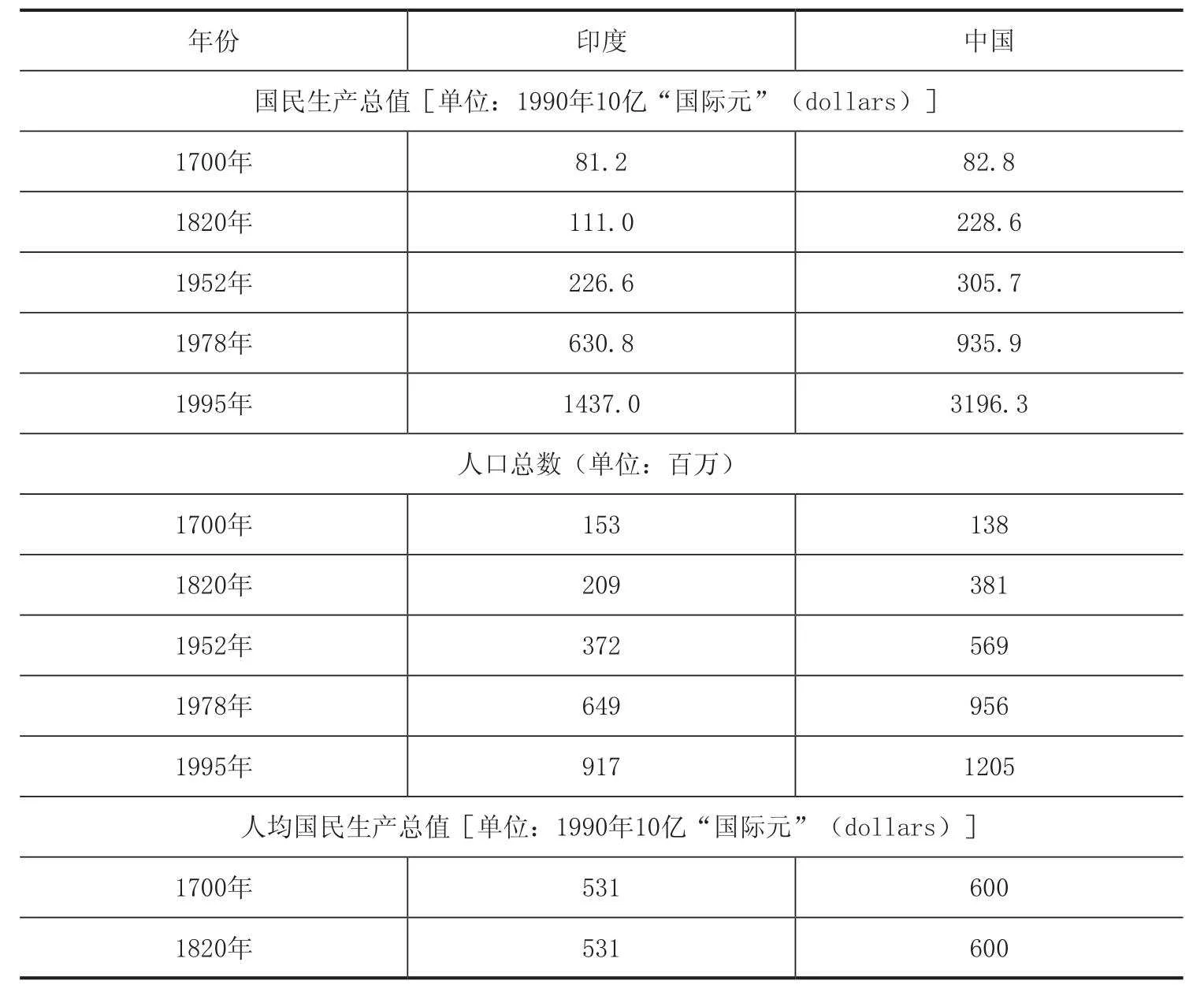

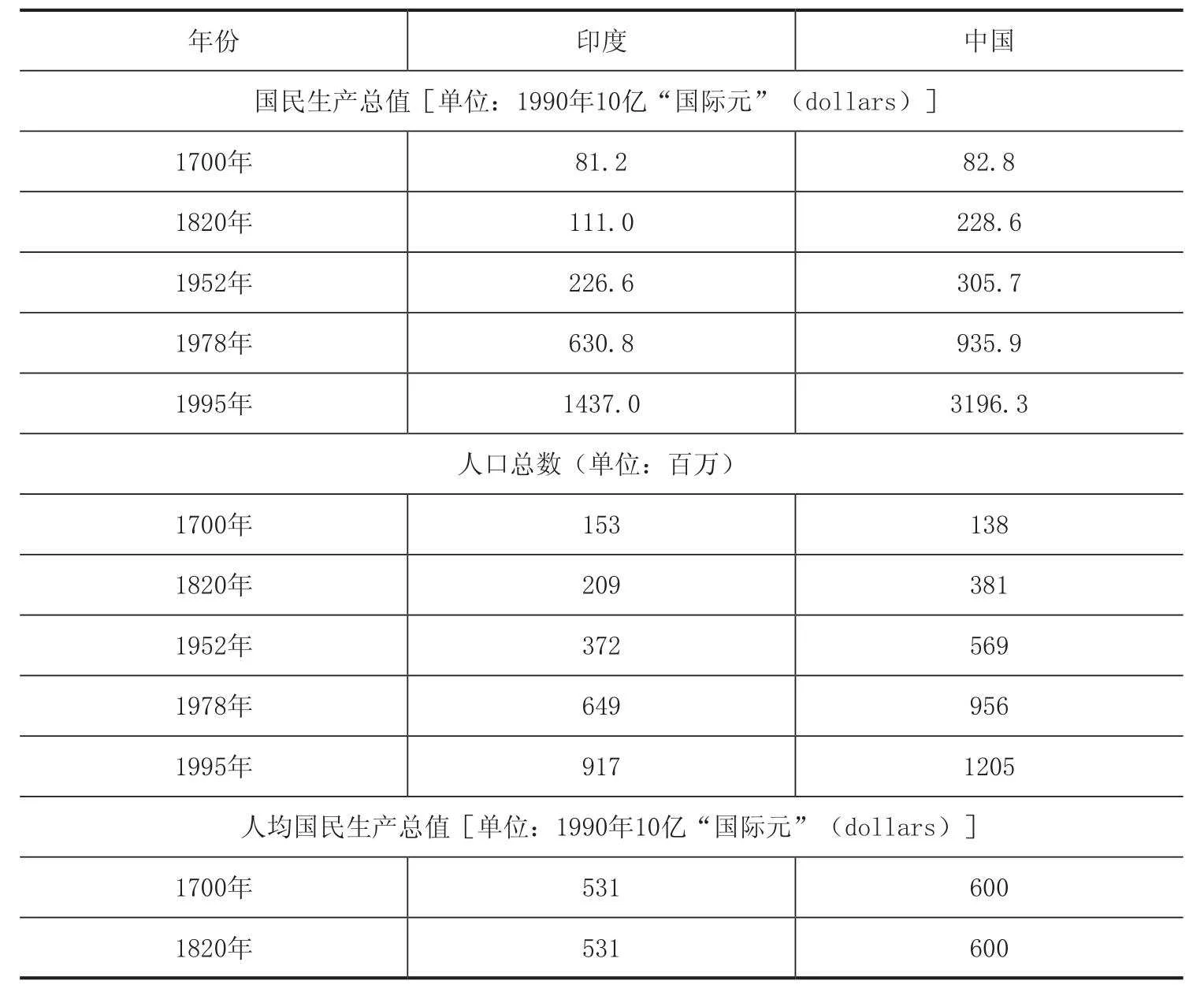

列宁说“任何社会制度,只有在一定阶级的财政支持下才会产生”。[150]印度的社会制度是由资本家与地主阶层提供的财政支撑的,这样的制度自然要反哺他们而不是反哺人民。而没有人民及由人民购买力支撑的民族市场,国家发展的可持续潜力就会日益萎缩并最终导致本来高于中国的发展潜力,在独立50多年后反大大落后于中国历史结果。根据安格斯•麦迪森统计,1913~1952年间,中国人均国民生产总值的年均复合增长率为-0.1%,而印度为-0.3%。从1952年起,印度迅速被中国甩在后面。1952~1978年间,中国人均国民生产总值的年均复合增长率为2.3%,而印度为1.7%。此间,中国实行压低国民消费,控制外贸,集中财力进行基本建设。这为中国奠定了支持未来中国可持续发展的独立自主的国民经济体系。改革开放后中印差距再次拉大。1978~1995年间,中国人均国民生产总值的年均复合增长率为6.0%,而印度为2.8%。[151]

1706587951

1706587952

如果我们再将研究视野从18世纪初扩大到20世纪末近300年的大历史时段,全方位地来考察和比较印度与中国的国家发展变迁轨迹,就会进一步发现,彻底的政治革命在国家发展进程中所起“历史的火车头”[152]作用。

1706587953

1706587954

1700~1995年印度与中国经济水平比较

1706587955

1706587956

1706587957

1706587958

1706587959

1706587960

1706587961

1706587962

资料来源:[英]安格斯•麦迪森(Angrus Madison):《中国经济的长远未来》(Chinese Economic Performance in the Long Run),楚序平、吴湘松译,新华出版社1999年版,第89页。

1706587963

1706587964

续表

1706587965

1706587966

1706587967

1706587968

1706587969

资料来源:根据[英]安格斯•麦迪森(Angrus Madison)著《中国经济的长远未来》(Chinese Economic Performance in the Long Run)(楚序平、吴湘松译,新华出版社1999年版),第57—58页数据整理。

1706587970

1706587971

国家的成长与生命的成长遵循着同一规律。从上表“国民总产值”、“人均国民总产值”、“在世界国民总产值中的地位”、“国民总产值增长率”、“人均国民总产值增长率”五个方面对1700~1995年间印度与中国的发展进程作大历史比较,不难看出,从1952年是中国与印度在上述五个方面的差距全面拉开的第一个关节点。这一年中国土地改革基本完成并开始向社会主义所有制过渡,而在印度马拉松式且没有结果的印度土地改革才刚起步。正是发生在建国之初的不同的社会改造结构造成的不同的资源“初始配置”模式,铸定了印度—相对于中国而言—先天不足的“经济胚胎”,这种“经济胚胎”的先天的和致命的病因在于国家经济基础即民族市场在其中得不到充足的利润反哺,并因此不能形成充足的支撑经济发展的购买力。正是由尼赫鲁土改“豆腐渣”工程在印度国家生命体中注入的先天特性的“病因”,致使印度在半个世纪的发展落伍于中国。而这一点也是全球化进程中两种发展即自主型模式和依附型模式产生的基石性原因。英国、美国与苏联、中国是前一种自主型模式的范本,拉美诸国及印度则是后一种模式的范本。历史表明,拉美模式对大国的发展而言,是一条“因发展而不能发展”,因而是没有前途的发展模式,而印度在独立之初恰好就不幸地选择了这样一种发展模式。

1706587972

1706587973

生存和发展是现代主权国家在国际社会中天然享有的民主权利。如果说,1952年至中国改革开放前,是中国为独立自主的发展道路建立完整的国民经济体系的时期—这一时期也可视为新中国在国际上为其争取生存权利的时期,那么,改革开放以后,中国更是在毛泽东建立的门类比较齐全的国民经济体系之上再次大发展时期—这一时期也可视为新中国在国际上为其争取发展权的时期。从上表1978~1995年的各项数据的比较中,我们也会看到在这一时期印度再次被中国大幅抛在后面。印度两次落伍,究其原因,正是印度独立以来建立的社会经济结构(即主流话语中的“社会制度”)导致了当代印度国家发展权利的失败。印裔诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚•森关于第三世界国家“权利失败”问题的结论应验了马克思的那句名言:“权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展”[153];而苏联、中国的社会主义制度在促进本国经济发展中的巨大作用更进一步证明了马克思的重要发现,那就是:“公社的真正秘密就在于:它实质上是工人阶级的政府,是生产者阶级同占有者阶级斗争的结果,是终于发现的,可以使劳动在经济上获得解放的政治形式。”[154]

1706587974

1706587975

值得指出的是,中共“十六大”之后,中国经济开始出现强劲的国家“反哺农业”的政策走向[155],如果这个政策得到有力贯彻实施,可以预见,印度发展自1952年、1978年后,将再破落伍底线。

1706587976

1706587977

根据上述对印度结构式的考察和深入的理论分析,笔者对印度的未来国家发展潜力评估得出下列结论:

1706587978