1706629435

1706629436

1706629437

1706629438

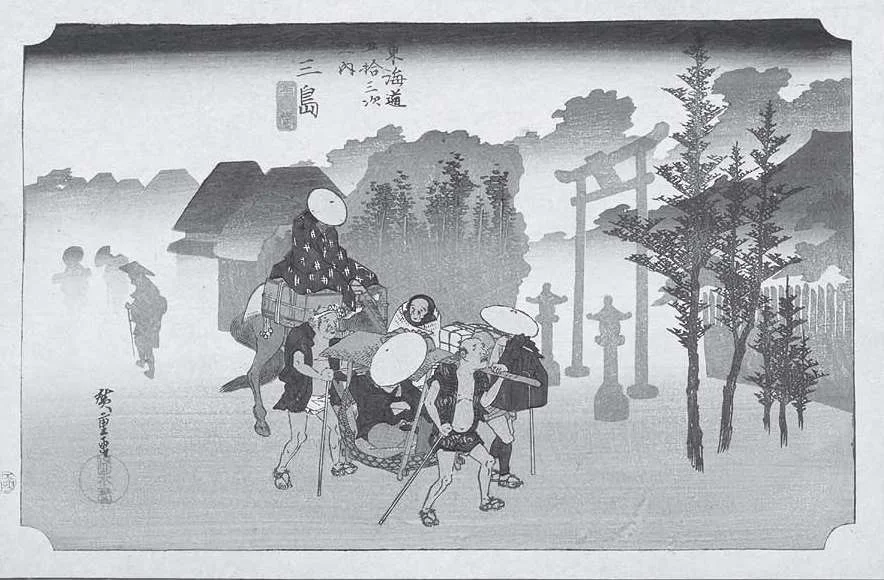

歌川广重《东海道五十三次·三岛》

1706629439

1706629440

广重是否真的随着御马进贡的队伍在三岛看到了这样的晨曦景象呢?因为他写生的手稿并没有留存下来,所以这个问题现已不可考。但这幅画中所展现出来的真实感,让人觉得他一定见过以鸟居为中心的神社,也感受过它周边的氛围。在寒冷的清晨,因赶路而途径一个神社时,他就这样隐隐约约地看见了它的一角,这是一种饱含旅情的真实感。作为阴影或者说背景描绘的部分,就是画家真实地将旅途中的自己的感受画了出来的结果,《三岛》就是这样一幅风景画中的佳作。

1706629441

1706629442

1706629443

1706629444

1706629445

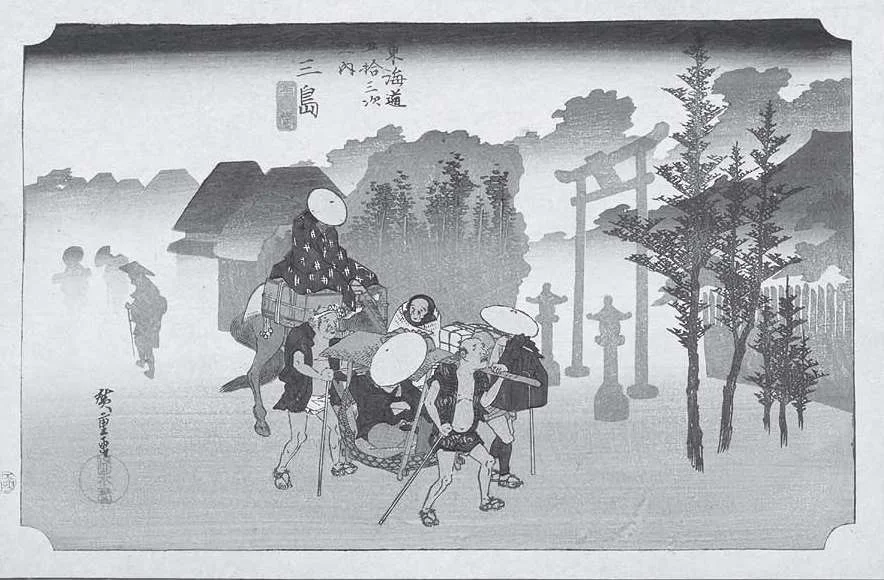

歌川广重《东海道五十三次·沼津》

1706629446

1706629447

《沼津》则是一幅描绘三岛附近驿站的作品,它展示的是黄昏时的景色。画家应该是先画了拂晓动身的晨曦,后画了日落歇息的黄昏吧。

1706629448

1706629449

这幅画中描绘了在河边蜿蜒小路上,步履沉重的三名旅人的背影。走在前面的是一对巡礼的母子,后面跟着一个要去金毘罗参诣的男子,他还背着一个放着一个巨大天狗面具的箱子。那个天狗面具仿佛正目光锐利地盯着黄昏时刻略微有些昏暗的四周,面具上还长着一个长长的鼻子,像是在不安地刺探着周围的一切。河的对岸是一片密集的黑色杉树林,另一边的小路旁也有几棵杉树孤零零地矗立着,这条小路的尽头架着一座太鼓桥,过了桥便是房屋林立的沼津町。沼津町的对面是一片海,自海中央升起一轮满月。但人间却并没有月光皎皎的景象,高大的杉树枝叶遮住了一半的月亮,有一种说不出的寂寥。广重应该是为了让月亮和眼前那三人沉重的步伐相呼应,有意将月亮画成了这个样子的。

1706629450

1706629451

月亮用白色画成,除此之外,前方房屋的侧壁是白色的,那一对母子从斗笠上垂下来的头巾、男子穿着的衣裳也是白色的,这些和淡淡的茶色小路一起,为画面保持了一丝微弱的明亮感。但这份明亮却并没有持续多久,三名旅人似乎必须找到借宿的地方赶紧休息一下,填饱肚子准备睡觉。这幅画中幽静的黄昏景色就给人一种这样的感觉。

1706629452

1706629453

用不同浓淡的蓝色描绘出的河流、海面和天空给这幅画带来了幽静感。虽然河流、海面和天空基本上是静止不动的,但色彩浓淡的微妙变化,为它们带来了一丝微弱的生命气息。这种气息和已经奔波了一日的三名旅人的心绪相合,也和沼津町内的居民心绪相通,这种用色方式也使《东海道五十三次》充满了抒情性。

1706629454

1706629455

说起满月时的黄昏景色,那便不得不提在《东海道五十三次》后发表的《木曾街道六十九次》中的佳作《洗马》。据说这个系列本来是擅长美人画的溪斋英泉和出版者保永堂合作策划的作品,但英泉中途放弃,于是广重接笔完成了余下的部分。《洗马》这幅画描绘了河流、原野和悬月的天空,是一幅充满着旅途寂寥感的名作。虽说广重一定是带着寂寥凝视着当时的风景的,但如果心情全部被寂寥淹没,那也就画不出画了。他一定是怀着寂寥的心情又压抑着寂寥的心情来观察景色中的细枝末节的,在他的心底也一定生出了同时作为旅人和画家的矛盾感,这幅风景画就反映出了广重超凡脱俗的境界。这幅画中表现出的黄昏光线有一种闲寂的美感。太阳倾斜,一部分景物便带上了些许阴影,还有一部分因残余的光而变得显眼起来,虽然那光亮有些微弱。这样有趣的黄昏时刻的明暗,在别的时候是看不见的,《洗马》就出色地捕捉到了这种有趣的明暗。

1706629456

1706629457

1706629458

1706629459

1706629460

歌川广重《木曾街道六十九次·洗马》

1706629461

1706629462

黄昏的余光还未完全散去,在中央那堆满柴火的小船的船舷上,在船和前方木筏之间的海面上,在离河岸不远处的原野上,在对面的五户人家上,在右边天空飘荡着的云彩上,到处都是夕阳恬淡沉静的光晕。在这样的余光里,还有一轮散发着浅淡月光的满月。虽然撑船的人和撑筏的人都是以背影出现的,但船和筏却很好地和周边的景色相融合。日落时分也正是他们结束了一天劳作的时候,从他们的身影中也可以感受到,他们因安稳度过一天而安心。

1706629463

1706629464

说完《洗马》后,让我们回到《东海道五十三次》,下面就来说说描绘雪景的那幅《蒲原》。

1706629465

1706629466

画中的季节应当是由秋入冬的过渡时节,但这幅画描绘的并不是这个时节的雪景。广重的构思也并非让从驿站之间的移动与季节之间的过渡并行发展。《东海道五十三次》的路线中,驿站的顺序应当是从有天狗面具的沼津开始,接着经过原、吉原到达蒲原,之后依次是由比、兴津、江尻几个地方,但有雪的地方只有《蒲原》,它前后的两个驿站都没有。(在已经离蒲原很远的《龟山》那幅画里才再一次出现了雪景。)

1706629467

1706629468

1706629469

1706629470

1706629471

歌川广重《东海道五十三次·蒲原》

1706629472

1706629473

虽然可以说《蒲原》中的雪景有些突然,但这幅画中的小山丘、一排屋顶、树枝和对面山上的积雪都透露出一股沉默的气息,这幅画就是一幅沉默的画。

1706629474

1706629475

小镇的对面是一片黑色的海,海面上空白色雪花在无声地飞舞着。这边的山坡上有三个男人,右手边的两个人都戴着斗笠,其中一人穿着合羽(16世纪中叶由东南亚传入日本的防雨斗篷,流行于江户时代和明治时代),另一人穿着蓑衣,两人向着坡上踉跄地行走着。在稍远处有一个人朝着反方向半撑着唐伞,右手拄着一根拐杖,就那样静静地站着,好像也没有什么移动的欲望。再细看,他脚边有零星的木屐印,右脚也稍稍向前迈出了一点,大概是因为他是朝着下坡方向站立的吧。在这样一个沉默的世界里,出现这样一个静静站立的男人好像也并不是特别奇怪。在这一点上,这幅风景画是包含了一些幻想因素的。

1706629476

1706629477

与极静的《蒲原》相比,《四日市》则是一幅动态中带着些诙谐的作品。

1706629478

1706629479

画面中的主要场景是离海很近的三重河河畔。在中央横向的水平线上有一个防波堤,将画面分成了两部分,一边是海面和海边的小镇,另一边是流淌着的河流。河里有一座巨大的丁坝,丁坝前端的右侧还建有一座桥。丁坝的左侧有一棵大柳树,右边的河面上有一艘系在岸边的船,但在画面中只能看见它的一角。

1706629480

1706629481

丁坝上有一个男人,样子十分滑稽。他看起来应当是个旅人,海上吹来的大风吹走了他的斗笠,他正追着在地面上不停打滚的斗笠跑。他还背着一个巨大的行李,弯着膝盖,低下身子,仿佛下一秒就要向前栽倒。大概广重画这幅画的时候也是在笑的吧。画中还有一个男人,他站在木桥上,飓风将合羽吹得猎猎作响,仿佛下一秒就要随风飘走,因此他不得不死死地抓住身上的合羽。这个人呈现给观者的也是背影,但他身上没有什么诙谐感,与他身上被吹起的合羽不同,他本人站得很稳,不论是斗笠和手杖还是他自己的双脚都保持着原样。他就像是舞台上身段挺拔的演员一般。其实追着斗笠的诙谐男人也有一种在舞台上的感觉,若是这么想的话,那么画中的宽丁坝,还有只有三块木板并列的窄桥,看起来都像是舞台上布置的背景一般。这样的风景画让人理解起来有些困难,实际上若不考虑画面中央的大柳树,这幅风景的整体都是比较沉静的。这就是与北斋的风景画相比的广重风景画的特色,他的画也很容易勾起大家的乡愁。在《四日市》中,这种沉静的气氛和强风之间也有着些许不和谐。画中只有柳树和水边的杂草是动的景物,但杂草的律动却十分温和,看起来绝对不像是强风下的样子。柳枝的律动倒是十分强烈,柳枝被画得柔韧顺和又色彩鲜艳,确实让它看起来很美,但正因为它的动态十分激烈,反而从周围的风景中凸显出来,我们完全不能将它当作衬托两个人物的戏剧感的道具。所以,其实这幅画也算不上广重的上乘作品。

1706629482

1706629483

《东海道五十三次》这个系列中描绘静的作品非常多,那么描绘动的上乘作品又是哪一幅呢?描绘雨景的《庄野》就是这个问题的答案。

1706629484