1707315242

1707315243

区别中华文明和朝鲜文明的另一个显著特点是佛教。在中国反佛之时,朝鲜却更加坚定地捍卫佛教,变成了佛教之国。这意味着,朝鲜人虽然学习儒家经典,热衷模仿中国流行服饰风格和行为方式,却不会变成中国行省。当然,中国人将贸易往来视为纳贡臣服。但实际上,朝鲜半岛内部虽然经常陷于诸侯割据,对外却一直保持独立。

1707315244

1707315245

日本

1707315246

1707315247

日本离中国更远,不必害怕文化吸附。根据日本神话,现今天皇是从神武天皇代代传承而来。而神武天皇是创造日本群岛和地球其他大陆的太阳女神的子嗣。相传神武天皇诞生于公元前660年。

1707315248

1707315249

据中国和朝鲜历史记载,在公历纪元开始后的几个世纪里,日本群岛在好战氏族和部落群体间四分五裂,皇室氏族只是其中之一。552年,佛教首次传入日本,日本才开始与中华文明产生紧密联系。607年,日本派第一批使团前往中国学习中华文化,吸收有用信息。每一个使团都由十几人组成,一次在中国待上数月甚至数年之久。因此到了19世纪,日本向欧洲文明学习时,完全实现了系统性输入。向中国学习的结果是惊人的。日本皇室发现中国人的方式方法很有吸引力。中国赋予皇帝重要角色,而这种角色是日本天皇急于在本土好战叛乱的氏族间扮演的。因此,日本人对唐朝宫廷文化全盘吸收。710年至784年间,皇室所在地为奈良,所以这一时期在日本历史上被称为“奈良时代”。从中国引入的文学、艺术和礼仪在日本蓬勃发展。838年,日本派第十二批,也是最后一批使团前往中国。此后,日本发现唐朝皇室腐败堕落,无所借鉴,于是切断了官方联系。

1707315250

1707315251

日本氏族生活现实从未与中国引入的官僚吏治相契合。相反,敌对氏族之间继续争权夺利。虽然天皇遵照儒家礼仪委任功勋卓著的武士担任各省总督,但这些官员的实际权威仍从氏族混战而得。而氏族成员之所以表示服从,并不是天皇依照官僚理论委任氏族头领的结果,而是因为这些头领生来就握有大权,或是根据某种传统升到了氏族领导位置。

1707315252

1707315253

氏族权力因以下情势稳步巩固。日本群岛北部和东部均为未开化的边境地区,当地武士氏族驱赶原住民阿伊努人,瓜分新领地。实际上,日本的军事氏族势力强大,经常会出现一个或多个氏族幕后操控皇室的局面。他们操纵人事任免,卖官鬻爵,满足本族利益。

1707315254

1707315255

794年,日本迁都京都,开启“平安时代”(794年—1192年)。新皇都的生活较少借鉴中国模式,使得日本艺术和文学独具一格。1001年至1008年间,宫中女官紫式部写了一本令人轻松愉悦的长篇小说——《源氏物语》。这部世界文学杰作以生动活泼的口吻讲述了一个爱情故事,与中国文学模式关联很小,或者也可以说是没有任何关联。之所以享誉世界,全靠紫式部对人性和日本宫廷生活的深刻洞察。

1707315256

1707315257

是佛教而非天皇朝廷确立的儒教在日本乡村粗暴的武士氏族中生根。日本佛教徒与乡村军事阶层联系至为紧密,常手握剑刃以捍卫寺庙利益,这在其他佛教徒看来不可思议。实际上,香火旺盛的寺庙跟人多势强的氏族在行为方式上非常相像。日本武士阶层既要恪守寺庙戒律,又要遵守氏族族规,过着与农民截然不同的生活。一些军事氏族将骁勇善战的武士吸纳为本族成员,这种现象在边境地区尤为常见。那里常需招募兵士作战。

1707315258

1707315259

当然,处在日本社会底层的也是农民。他们和中国农民一样,学会了栽培耕种水稻。关于水稻是如何在多山的日本得到推广,又遵循了什么样的步骤,我们不得而知。但可以这样假设,平整田地、引水灌溉大费周章,因此水稻种植推广得非常缓慢。阿伊努人被赶走后,种植面积扩大。随后向北拓展,止步于北海道。因为那里气候恶劣,不利于水稻生长。

1707315260

1707315261

朝廷派官吏向农民征税。显然,他们收到了税,要不然奈良和平安时代的奢华生活也无以为继。但可能一从开始,就有军事氏族控制了免税土地。这些武士团体有权向村民直接征收大米供自己食用。到后来,这种情况越来越普遍,日本封建制度成型,与近代西欧封建制极为相似。但随着日本封建制的巩固,天皇的权力和财富迅速衰减。到了镰仓时代(1185年—1333年),天皇完全变成傀儡。实权集中在某一氏族手中。随着皇室收入减少,以中国为典范的宫廷学习、艺术和礼仪走向衰败,一种粗糙的大众化的思想和感情风格逐渐形成。

1707315262

1707315263

因此,到1200年时,日本也舍弃了从中华文明借鉴到的精致典雅,转而青睐简单纯正的本土文化和政治风格。但如果日本、朝鲜、中亚等文化没有对中国模式做出回应、借鉴学习的话,其文化发展不可想象。中国仍然是中央王国,是整个远东地区的中心磁石。中华帝国的尊严、财富、光华和权力无人能及。

1707315264

1707315265

太平洋和美洲

1707315266

1707315267

波利尼西亚人

1707315268

1707315269

在中国影响圈的最外层,波利尼西亚人于公元600年左右开始了他们的非凡拓展。让他们能横渡浩瀚太平洋的关键发明可能是舷外支架独木舟。制作方法是,把一根树干掏空,在舷边附上支架。波利尼西亚人驾着这种用风帆驱动、用舵桨导向的船在与大陆隔绝的太平洋诸岛上建立了定居点。每一定居点相距上万千米,最北到夏威夷,最南至新西兰,离南美海岸不远的复活节岛是他们的最东端定居点。

1707315270

1707315271

波利尼西亚人种植块根作物,没有见过水稻。他们可能跟六七百年前定居马达加斯加岛的印度尼西亚航海者有某种联系。二者可能都与东南亚大陆上的航海民族有关联。但二者祖先是否都来自东南亚,我们还不得而知。因此,历史学家无法确切重建波利尼西亚人迁居太平洋中部的日期和发展阶段。

1707315272

1707315273

波利尼西亚航海者肯定也偶尔到过美洲海岸。此后,他们中的一些人(或者可能是其他航海者)又返回太平洋诸岛。这种说法的根据是,欧洲人初到夏威夷和太平洋其他岛屿时,发现当地生长着多种美洲本土作物。

1707315274

1707315275

美洲印第安人

1707315276

1707315277

此类联系可能也解释了这样一个事实:亚洲艺术形式和美洲印第安人的一些手工艺品惊人相似。但偶尔漂过太平洋的人很可能对墨西哥和秘鲁文明影响甚微。600年左右,危地马拉的玛雅地区和墨西哥进入古典时期。没过多久,或者是在同一时期,秘鲁文化和墨西哥中部文明也进入古典阶段。在这里,“古典”一词意味着,600年左右,神庙和其他纪念性艺术作品达到了一定规模,且工艺精湛,处于空前绝后水平(见第九章)。

1707315278

1707315279

稠密的农业人口建造了玛雅神庙,养活了残暴的统治者和武士贵族阶层。玛雅人在沼泽地四周挖掘排水沟渠开垦成小块田地,并将挖出的土堆回到田里。土壤由此变得肥沃,玉米等作物茁壮生长。这种田地和稻田相反。稻田是人工灌水,这种地是人工排水,但社会效果是一样的。提高土壤肥力费工费时,农民不会逃税弃田,便于统治者征粮养活自己以及所有专业工匠,雕刻石头纪念碑。这些作品后来在丛林中被发现。

1707315280

1707315281

但从850年起,玛雅崇拜中心逐个遭到遗弃。考古学家没有发现暴力征服痕迹。当地可能发生了某种类型的生态崩溃,沼泽田肥力丧失,不适宜种植作物。不管发生了什么情况,16世纪西班牙人来到这一地区时,看到玛雅人住在简陋的村庄里,以刀耕火种方式在旱地上开垦农田。他们已经忘记了藏在丛林里的古老神庙,也失去了塑造自己文明过去的所有专业技艺。

1707315282

1707315283

往北去,在墨西哥中部,神庙中心似乎在玛雅神庙遭弃的同一时间被武士占领。这些征服者的宗教仪式与玛雅人不同,形式更血腥残暴。大规模的生人活祭不时成为神庙祭礼的核心环节。新的中心在尤卡坦半岛的奇琴伊察耸立。那里的神庙雕刻混合了原有的玛雅风格和墨西哥中部武士祭礼的浮雕艺术。情况似乎是这样的:征服者从北面而来,掳掠部分玛雅人,在距离危地马拉的玛雅崇拜中心和墨西哥南部几百千米处的尤卡坦半岛建立了新的宗教中心。

1707315284

1707315285

1707315286

1707315287

1707315288

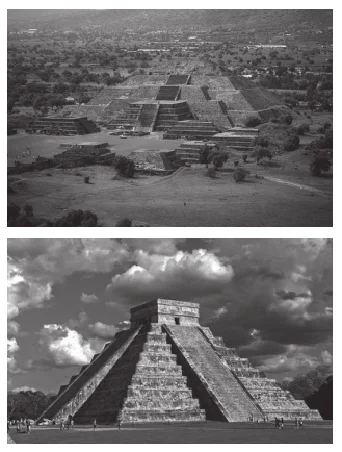

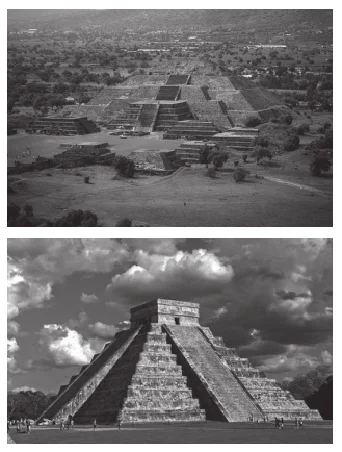

墨西哥神庙 这些规模宏大的神庙体现了在公元900年至1200年间美洲印第安后古典历史时期,墨西哥高雅文化的地域传播和交会融合。此前,宗教仪式中心主要坐落于墨西哥南部和危地马拉。玛雅人建造了这些中心,并创造了一种文字,其含义已被现代专家破解。但这两处神庙一座位于墨西哥中部山谷特奥蒂瓦坎(上图),离玛雅北部很远;另一座建在尤卡坦半岛东北部的奇琴伊察(下图)。这两座建筑的整体轮廓与玛雅神庙相似,都建有祭祀崇拜神祇的高台。但在建筑风格细节上存在差别。特奥蒂瓦坎神庙似乎更像是玛雅文明的竞争对手,而奇琴伊察神庙更像是继承人,但也传承了起源于特奥蒂瓦坎的艺术浮雕。

1707315289

1707315290

南美也在古典时期后进入帝国时代。这种情况为我们阐述以下事实提供了充分证据。即在每一大河流域各自形成文明风格,并发展到巅峰后,会有一种新的统一的艺术类型传遍整个地区。在南美,这种“帝国”艺术风格与高耸在安第斯山上的蒂亚瓦纳科神庙群联系尤为紧密。虽然这可能只是一种传遍秘鲁全境的新宗教崇拜,但军事征服似乎也不无可能。

1707315291