1707552319

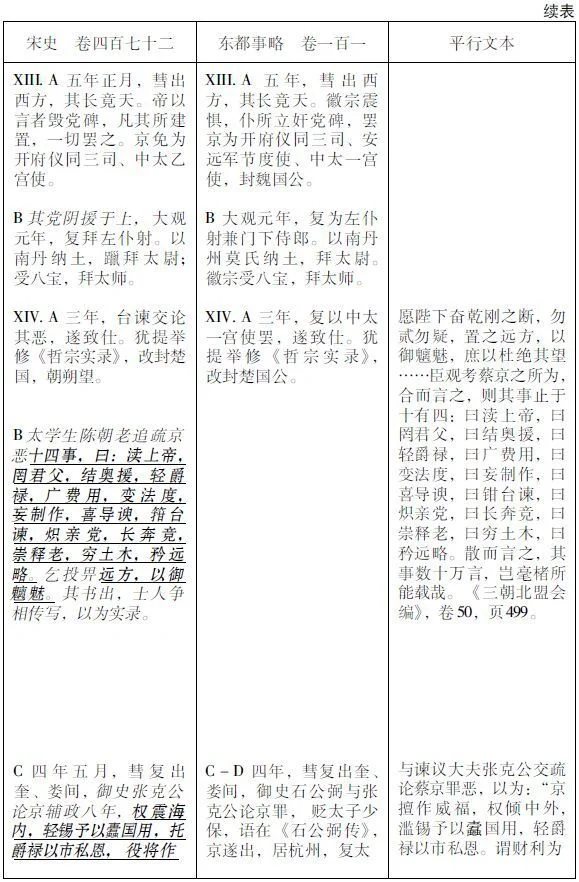

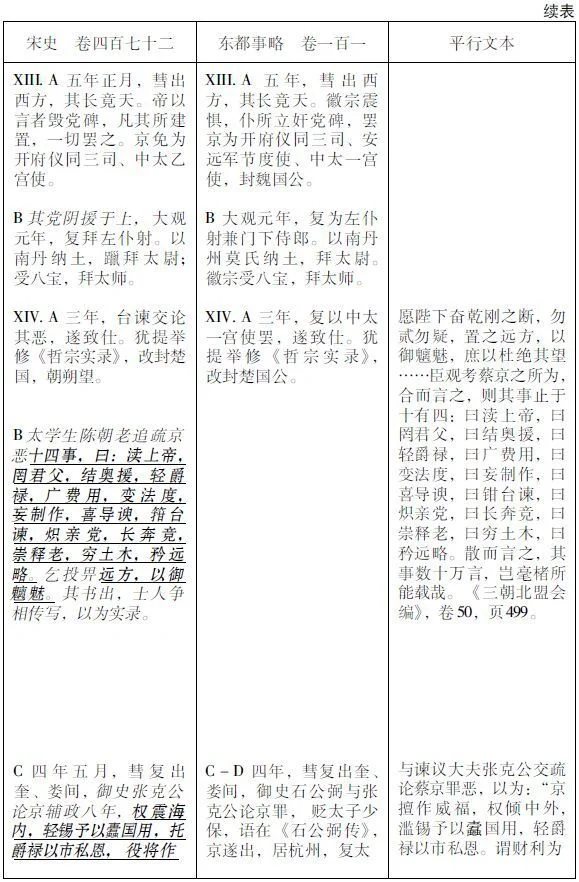

《宋史》基本原样保留了李焘的开端部分。但在选择性的编辑之下,《宋史》随后的段落变成:“帝亦知其奸,屡罢屡起,且择与京不合者执政以柅之。”这段编辑主要的效果是移去了徽宗的作用,并将蔡京从“奸谀”提高为无所不包的“奸”。于是不再是徽宗使蔡京富贵、暗中了解蔡京,又不相信可委之治理国家。大幅减少徽宗的角色是必要的,因为在《宋史》传中,是蔡京通过其党徒操纵徽宗,使他得以三度再回相位(见XIII.B节)。重要的是,李焘对蔡京的批评并未提及其党羽与家人,而是将焦点完全集中于蔡京本人。《宋史》一如《东都事略》,也省略了长串反对蔡京的宰辅,因为这串名单会破坏蔡京在徽宗政府专断独权的形象。换言之,对李焘而言徽宗与蔡京之间是一种共生关系。《宋史》与《东都事略》削减了徽宗的作用,以增加蔡京的罪责、“奸邪”。《东都事略》删去徽宗的作用,最可能是因为对官方历史编纂来说,即使是在十二世纪晚期,影射批评徽宗也是有问题的。而作为一个非官方史家,李焘则可以更为坦诚。《宋史》的编纂者当然没有这些限制,但在另一方面他们希望将罪责聚焦于蔡京身上。

1707552320

1707552321

李焘的提要继续关注蔡京的人品、他在徽宗面前的怯懦、自私自利、任人唯亲以及漠视法规。段落的结尾描述了蔡京这些个人性情散布至整个社会而导致了北宋灭亡。此处《宋史》再次省略了关键语句“识者窃忧之”,意在减低他人(如徽宗)明知蔡京的腐化影响却不能或是不愿去阻止的罪责。总之,李焘的原意是将蔡京呈现为徽宗之贪婪与优柔寡断以及北宋晚期社会之衰弱的产物。而其他的衍生著作却改造李焘的文本,将蔡京呈现为一个自体生出的邪恶化身,必须单独为北宋的崩亡负责。

1707552322

1707552323

李焘评价1122年由童贯与蔡攸推动北伐收复燕州的段落,《东都事略》与《宋史》的调整也不相同。《东都事略》在段落的开端增加“北事之萌也,京首倡之”,令蔡京成为北伐的首创者。然而有明确的证据显示蔡京其实反对这次冒险,李焘必定知道这项证据。注380而增入这句话也与王偁在《东都事略》101章结尾更为极端的评价一致,王偁将蔡京与王莽相比,而王莽的行为与政策导致西汉的灭亡。早在1107年方轸攻击蔡京的奏疏中,即开始将蔡京与王莽比拟。《宋史》则加入一句话凸显蔡京与蔡卞、蔡京与其子之间的家族冲突。为使这一修改与全文协调,《宋史》修改传记的开头(第I节)以引入家族不合的主题,并在第XX.B节加入凸显蔡攸与蔡絛之间激烈竞争的内容。

1707552324

1707552325

《四朝国史》在1186年完成至该书于1275年为蒙古所得期间是否曾被改动,我们知之甚少。正如我们所见,即使是在1186年之前,已有证据显示道学影响了蔡京的传记。然而,在本文附录右栏的对应段落中,揭示了受道学启发的史书家(特别是陈均的《皇朝编年纲目备要》)与《宋史·蔡京传》之间的关系。此外,在《宋史》与《东都事略·蔡京传》所涵盖的主题,与陈均在1229年出版的《皇朝编年纲目备要》中的“纲”接近趋同。例如第Ⅷ.A节列举了蔡京在1102年7月与1104年7月首任宰相期间倡议的六项政策。陈均用来为每个政策撰写“纲”的语言,同样反映在《宋史》的文本中。注381杨仲良完成于1210年的《续资治通鉴长编纪事本末》中的专题划分与前述的主题也有重迭。注382

1707552326

1707552327

此处的因果关系很难建立:《东都事略》与《四朝国史》对主题的选择是否影响了后代史家?或者,现存的《宋史》是在宋代衰落时期对早期历史进行修订的产物,目的是为了使其与道学式历史符合?那些并未收入《东都事略》的段落,事实上的确出现在十三世纪前半期的道学史书中。陈均为说明蔡京于1102年7月首次晋为宰辅的“纲”所撰写的“目”提供了例证。这在北宋史上是一个关键时刻,而且陈均合并了三个段落,期望可以概括蔡京的人品及他在政府的影响力。其中两段(第XII.A与B节)都出现在《东都事略》与《宋史》中,但第三段只出现在《宋史》(第VII.C节)。这并不表明这类段落是伪造的,而是道学对于北宋历史所采的观点,指引了十三世纪的史家从十二世纪的《长编》与《四朝国史》中提取和凸显哪些段落,而这类的敏感性亦贯穿在整部《宋史》中。

1707552328

1707552329

结 语

1707552330

1707552331

再回到以上引介过的图表,我们的结论是《蔡京传》的发展可分为三个阶段,每一阶段以一部重要历史著作的完成告终。第一阶段以1166年编成《钦宗日历》为标志,初步搜集了原始材料。就蔡京而言,史官不得不在缺乏传主身后私人传记的情况下,以蔡京的政敌而非蔡京本人的原始奏疏与私人回忆录编就传记草稿。他的传记从未曾、也不曾被期望从最初的缺陷中复原。第二个阶段则以一些表面的拓展历史资料范围的努力为标志。但是如洪迈邀请孙觌提供资料所显示,就蔡京的情况而言,这些努力或许只是为了认定既有的历史裁决——即把北宋覆亡归罪于蔡京——所做的幌子而已。虽然李焘基本上同意这项裁决,但他试图深化其历史基础、提升反蔡京的修辞以超越对1126年事变的无休止谴责所做的努力,却没能在1186年完成的《四朝国史》中留下太多的影响。《四朝国史》的《蔡京传》可能更接近现在的《东都事略》。第三个阶段以现存的《宋史》为终点,其标志是日益强化蔡京的“奸臣”身份,这一刻板印象使其得以与蔡京之后的专制宰相类比。因为,约在十三世纪,很可能是世纪之初,“奸臣”交替出现成为宋代史家的重要主题。

1707552332

1707552333

笔者曾有专文研究秦桧的生平及史家为使秦桧与发展中的“奸臣”刻板印象合拍,对史料进行的操弄。本文则显示,将蔡京归为此类,所需的工夫则少得多。与秦桧几乎只手造就了南宋的稳定不同,蔡京甚至在生前就已被描绘为造成北宋覆亡之人,因而很容易将他定为“奸臣”的原型。但是本文显示,尽管这样的描绘并非困难的历史作业,它仍然经历了数个阶段。这一过程直到“奸臣”自蔡京之后继起不断的观念建立之后才真正完成。要让这个观念运作起来,不只需要一两个,而是至少三个同类的人物。这一概念在赵汝愚(1140-1196)政府失败、庆元年间韩侂胄(1151-1207)开始掌权后开始有影响力。韩侂胄专制的政治余波中产生了“奸臣”继起的历史想象——蔡京、秦桧、韩侂胄……《宋史》中的蔡京形象最终形成。

1707552334

1707552335

1707552336

1707552337

1707552338

历史的严妆:解读道学阴影下的南宋史学 附 录

1707552339

1707552340

1707552341

1707552342

1707552343

1707552344

1707552345

1707552346

1707552347

1707552348

1707552349

1707552350

1707552351

1707552352

1707552353

1707552354

1707552355

1707552356

1707552357

1707552358

1707552359

1707552360

1707552361

1707552362

1707552363

1707552364

1707552365

1707552366

1707552367

1707552368