1701098392

古代中国人记录了大量实际的、经验的或技术意义上的物理现象。

1701098393

1701098394

研究中国物理学史的困难在于其史料极为零散。不像天、算、农、医那样,有成本的著作供人学习、研究。即使《考工记》、《墨经》、《梦溪笔谈》等著作也只有一小部分文字与物理学相关。然而,在古代图书分类的经、史、子、集四部中,几乎没有一本是丝毫不涉及物理现象的著作。难度在于你必须将整本书认真读完,脑中紧绷物理学各种概念,或许你能在该书中识别出一两句文字确实与物理学相关的物理现象。先秦典籍《考工记·国有六职》中说:“粤无镈。”为什么?又说:“粤之无镈也,非无镈也,夫人而能为镈也。”“镈”即今日的农具——锄。在粤国市肆上没有锄的买卖,不是因为该国无锄,而是其国人人都能制造锄。这种情形与阅读古代典籍、寻觅物理现象的记载颇为相似。

1701098395

1701098396

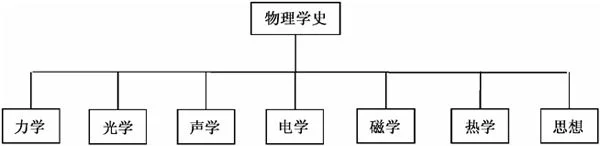

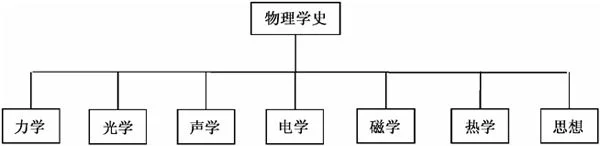

中国古代物理学史有如下图所示之架构。

1701098397

1701098398

1701098399

1701098400

1701098401

以下将分别叙述力学史、光学史、声学史。因时间关系,热学史不涉及;而电学史和磁学史放在“四大发明”中“指南针”这一讲作叙述。

1701098402

1701098403

走进殿堂的中国古代科技史(上) [:1701094415]

1701098404

第一讲 力学史

1701098405

1701098406

一、“力学”词义演变

1701098407

1701098408

“力学”一词是中国传统术语,但在明季之前,未有Mechanics之意。例如:宋代周密《齐东野语》述及王俊民其人,“性刚峭不可犯,有志力学”。在中南海西门对面有条胡同,名“力学胡同”。这里的“力学”是“努力学习”之意。

1701098409

1701098410

明天启七年(1627年),王徵(1571~1644年)与邓玉函(T.Terrent,1576~1630年)合译《远西奇器图说》一书。书中最早将Mechanics译为“力艺”。“力艺者,重学也”,“学乃公称,重乃私号”。王徵最早确定了翻译西方各门类科学名称的法则。1840年后,出现了如“静重学”、“动重学”、“水重学”、“气重学”、“流质重学”、“天重学”等名称,它们相应于今日之静力学、动力学、水力学、气体力学、流体力学、天体力学。

1701098411

1701098412

1866年,美国教士丁韪良(A.W.Martin, 1827~1916年)译《格物入门》一书。书中将西文Mechanics译为力学。此后,“力学”的传统意义,即努力学习之意渐被忘却,而它作为科学术语逐渐流行开来。

1701098413

1701098414

1906年,清朝学部编译《力学课编》,作为京师大学堂教材。

1701098415

1701098416

二、《墨经》中力学知识

1701098417

1701098418

《墨经》是先秦墨家的代表作。在中国传统文化上,它是一本罕见的奇书、异书。

1701098419

1701098420

《墨经》文简意赅。全文4篇,约180条。每条少则三五字,多则百余字。全书分为《经》和《说》两部分。《经》是定义性条文,《说》为释《经》文字。《说》文每条的头一、二个字是标牒字,与同条《经》文的前一、二两个字相同,用以牒经标题,易以检索。全书内容以逻辑学居多,自然科学次之。自然科学中以物理学、几何学居多。物理学中尤重力学、光学。

1701098421

1701098422

《墨经》力学涉及杠杆、滑轮、斜面、平衡、力、合力、应力、材料,浮体、转动、自由落体、时空运动十二种物理现象的定义或解释。

1701098423

1701098424

举几例说明如下。

1701098425

1701098426

《经上》:“力,刑(形)之所以奋也。”

1701098427

1701098428

《经说上》:“力,重之谓下。举重、奋也。”

1701098429

1701098430

《经》文是对“力”作定义。“刑”即今谓有形体。“奋”原指鸟展翅从田野飞起。墨家借此形容有形体的状态改变。一个物体的状态发生变化是要用力的,故谓“力,形之所以奋也”。例如,重物往下降落,欲将重物举起,则需“奋”,也即要用力。

1701098431

1701098432

又如浮体,《墨经》这样说:

1701098433

1701098434

《经下》:“形之大,其沉浅也。说在衡。”

1701098435

1701098436

《经说下》:“形,沉形之衡也,则沉浅。非形浅也,若易五之一。”这是说,形体很大的物,浮在水面上,其下沉入水的部分很“浅”(少)。这就是平衡。《经》文定义之后,《说》文进而作解释。浮体(形)与其沉入水中的部分平衡,是沉入部分“浅”,而非浮体(形)本身浅。这两者之关系犹如市肆交易,以五件甲种物品换一件乙种物品一样。

1701098437

1701098438

显然,墨家在浮体认识上没有阿基米得(Archimedes,前287~前212年)表述得那么清楚。也就是,似乎墨家未曾看出沉入水中的那部分形体,正是它所排开的相同水量。是这排水之重等于整个浮体(形)之重。但是,墨家指出“若易五之一”,又似乎表明他们并不糊涂。

1701098439

1701098440

关于自由落体,《经说下》写道:“凡重,上弗挈,下弗收,旁弗劫,则下直。”在这里指出重物自由下落的“必要”条件。

1701098441