1701099225

1701099226

现有的考古所见原始农业文化遗址有数以百计之多,其中重要的原始农业文化遗址有:距今7000~800年河南新郑裴李岗遗址、距今一千年河北武安磁山遗址、距今7000年浙江余姚河姆渡遗址(图9是河姆渡出土的骨耜)、距今9000~12000年的江西万年仙人洞、吊桶环遗址、距今8000~10000年广东英德牛栏山遗址、距今10000年的湖南道县玉蟾崖遗址、距今9000千年湖南澧县彭头山遗址、距今8000~9000年河南舞阳贾湖遗址、距今8000年以上浙江萧山跨湖桥遗址、距今8000~10000年的浙江浦阳上山遗址等。

1701099227

1701099228

1701099229

1701099230

1701099231

1701099232

1701099233

1701099234

从出土遗物来看,当时北方主要种植的粮食作物是粟(稷)、黍等,南方主要种植的是水稻。而介于南北之间的贾湖遗址则有稻有粟。中国分别是粟、菽(大豆)、稻、桑、茶等许多作物的起源地之一。今天世界上许多种语言中都还保留了“菽”和“茶”的读音,如SOYA、TEA,即表明中国是大豆和茶叶的故乡。

1701099235

1701099236

清除杂草、树木是原始农业所面临的首要问题。世界上几乎所有的农业民族在他们从事种植的时候都选择了刀耕火种的方式,石刀、石斧就是他们所用的最主要的工具。在砍倒烧光之后,有时也需要对土地进行一定程度的处理,于是便有耒、耜的使用,为了提高耕作效率,还要进行协作,这便是所谓“耦耕”、“协田”(图10为甲骨文中“协田”字样)。

1701099237

1701099238

1701099239

1701099240

1701099241

早期的金属工具,特别是青铜器在处理生荒时,效率可能还不及石制农具,因此主要用于中耕和收割,如《诗经》中所载的“钱”、“镈”、“铚”等。只有铁制农具的出现,加上畜力的使用(如图11所示),才使金属工具开始用于耕垦(如图12所示),并使“深耕”、“熟耰”,乃至“畎亩”成为可能。

1701099242

1701099243

1701099244

1701099245

1701099246

早期农业还要面临一个选择,就是在特定的环境下,生产哪些产品才能满足生活的需要,经过长时间的摸索,到了春秋、战国时期,中国传统农业的内容基本定型,这便是“五谷”、“桑麻”、“六畜”。人们把主要的精力放在了“五谷”的生产上面,这使得谷物种植技术得到了初步的发展,其中包括土壤改良、作物布局、良种选育、农时掌握、除虫、除草等。战国末年成书的《吕氏春秋》中的《任地》、《辩土》、《审时》三篇便是对当时谷物种植技术的总结,它被视为中国传统农学形成的标志,而这些内容的真正作者很可能是当时出现的以“神农之学”为宗旨的“农家”学派。中国农学的两大传统:即官方农学和私人农学也是在此时初露端倪。农家学派本出自农稷之官,最初是官方传统,到春秋战国时期,始有“鄙者为之”,鄙者代表了私人传统。

1701099247

1701099248

1701099249

1701099250

1701099251

2.秦汉魏晋南北朝时期

1701099252

1701099253

国家的统一,促进了民族大融合,也丰富了中国传统农业的内容。博望侯张骞凿空西域。丝绸之路更成为连接东西方的纽带。原产于西域的胡麻、胡桃、苜蓿、葡萄、天马、汗血宝马,以及原产于岭南的荔枝,还有各种不同的民族食品,不远千里,纷至沓来。

1701099254

1701099255

中国北方的黄河流域是当时农业的中心。干旱、少雨、多风是北方地区发展农业生产最主要的不利因素。以抗旱保墒为中心,这个时期出现了“代田法”和“区田法”等特殊的抗旱丰产方法,还形成耕—耙—耢—压—锄相结合的耕作技术体系及其配套的农具。

1701099256

1701099257

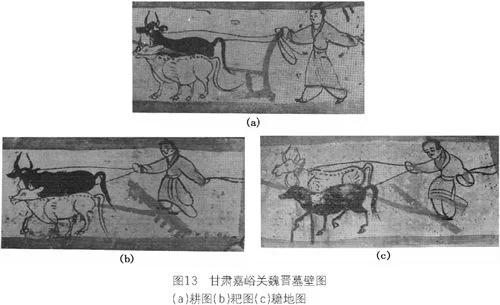

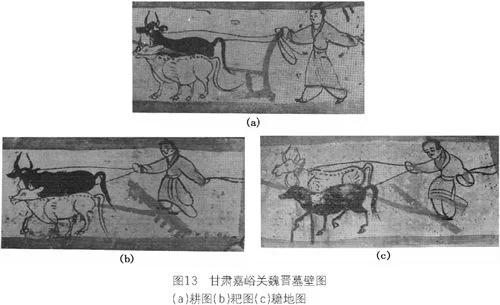

牛耕是在先秦时期已经出现。早期的犁铧一般呈V字形,只能破土划沟,不能翻土作垄。汉代在犁铧的上端加上了犁壁,使其在破土划沟的同时有翻土作垄的功能。不过汉代的犁还嫌笨重,一副犁需要二牛才能操作,即由二牛抬扛。这种耕作方式是唐以前南北各地所通行的犁耕方式(如图13所示)。

1701099258

1701099259

1701099260

1701099261

1701099262

耙、耢(耱)是这一时期的首创。耙,是一种碎土农具。它的作用就是把耕起的土块破碎。用耙将土块破碎,可以起到消灭杂草,抑制病虫害的作用,为播种准备条件,在干旱的北方地区,耙通过改变土壤结构,还起到保墒(土壤中的水分,称为墒)防旱的作用。耙最早见于北魏贾思勰的《齐民要术》,称铁齿@楱,唐以后始称为耙,或爬。耙依据其形制,又分为长条形耙、人字耙和方形耙。魏晋画像砖中的耙多为长条耙。

1701099263

1701099264

劳,又称为耱,或者盖。耱,最早出现于汉代,贾思勰的《齐民要术》中称之为“耢”,即无齿耙。它的形制和作用都与耙差不多,不过是用藤条、荆条之类取代了耙上的铁齿而已。它用于耕之后,和耙一样具有碎土的功效,用之耙后,则有平整地面的作用,为播种做准备。有时也用于播种,起到覆盖种子的作用,所以又称为盖。

1701099265

1701099266

这其中耧车最受人注目,这是一种畜力播种农具,由汉武帝时主管农业生产的搜粟都尉赵过发明。据东汉崔寔《政论》的记载,耧车由三只耧脚组成,即三脚耧。三脚耧,下有三个开沟器,播种时,用一头牛拉着耧车,耧脚在平整好的土地上开沟播种,同时进行覆盖和镇压,一举数得,省时省力,故其效率可以达到“日种一顷”(如图14所示)。

1701099267

1701099268

1701099269

1701099270

1701099271

代田法是西汉中期农学家赵过所发明并推广的一种耕作方法。它的方法是在面积为一亩的长条形土地上,开三条一尺宽一尺深的沟(畎),沟的位置每年都有轮换,因此称为“代田”(如图15所示)。将种子播种于沟中,等到苗发芽长叶以后,便在中耕除草的同时,将沟两边的垄土,耙下来埋在作物的根部,这样便能起到防风抗倒伏、抗旱的作用。

1701099272

1701099273

1701099274