1706580397

1706580398

1706580399

1706580400

1706580401

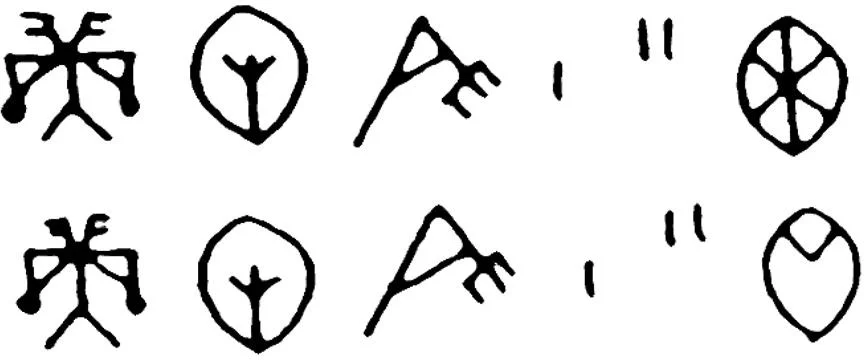

做出这个判断的依据是,我们发现另外两枚印痕,其上的字符组合起来能够形成上面那枚印痕上的字符序列:

1706580402

1706580403

1706580404

1706580405

1706580406

在引入第四枚印文后,我们甚至可以推断出,这个七字符的文本——或许是个短语而非单词——还有第二个词界。第四枚印文包含七字符文本中的最后三个符号:

1706580407

1706580408

1706580409

1706580410

1706580411

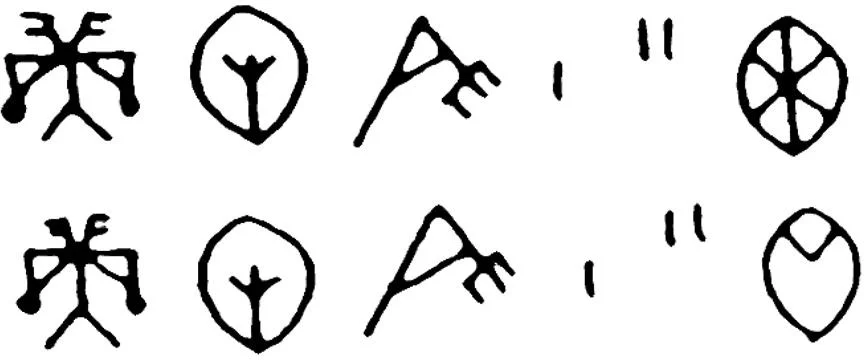

在某些铭文中,单短线或双短线一眼看上去像是单词分隔符,上面的七字符印文就是一例。比对下面两组共五个铭文,这个解释看上去十分可靠:

1706580412

1706580413

1706580414

1706580415

1706580416

但当铭文中单短线和双短线彼此紧挨着出现时,这个理论就面临挑战:

1706580417

1706580418

1706580419

1706580420

1706580421

而且,单/双短线最常紧随着铭文的第一个字符出现,这个位置对于单词分隔符来说相当奇怪;它们也会出现在铭文末尾,而这恰恰是最不需要单词分隔符的地方。同时,正如帕尔波拉所说,“如果这个符号真的是单词分隔符,那就很难解释,为什么它们在这么有限的文本空间里出现得这么频繁”。[21]例如:

1706580422

1706580423

1706580424

1706580425

1706580426

它们在语料库中出现得并不规律,而单词分隔符应当是规律出现的。

1706580427

1706580428

拆分文本的另一个比较可信的方法,就是利用“字符对频率”,统计每两个字符的组合在整个语料库中出现的次数。如果字符对频率高,说明这两个字符之间关联密切,因此这个字符对有可能是一个单词的一部分;而低字符对频率则说明两个字符间关系较弱,或许二者间存在词界。那么,对于一个六字符的印度河文本“ABCDEF”,例如下面这个马哈德万拆分的文本,我们计算相邻两个字符出现的频次,得到数值为AB83次,BC17次,CD1次,DE40次,EF93次:

1706580429

1706580430

1706580431

1706580432

1706580433

比较字符对频率可知,两个频率最低的字符对(1次和17次)中可能存在词界,这样我们可以将这个文本按以下方式拆分(这里双短线符号虽然出现在词界旁,但并不看作单词分隔符):

1706580434

1706580435

1706580436

1706580437

1706580438

“通过这种方法,基本上所有长文本都可以拆分出构成文本的短语和单词”,马哈德万这样写到。[22]不过,当一个文本中的字符对频率相差不太大时,结果还是有争议的。

1706580439

1706580440

本章到这里已向大家介绍了学界在印度河文字上的共识,也列举了少数派观点。接下来的内容更多是推论,但其中的一些猜想相对更有依据。为了避免混乱——印度河文字解读中已经有太多此类风险了,我们会关注那些至少被一位权威学者认可的观点。

1706580441

1706580442

最重要的问题自然是印度河文字对应的语言。哪怕是提出一个猜想,也必须忽略印度河语言业已消亡的可能性。做出这种忽略也是有理由的,因为印度文明具有非比寻常的文化延续性,比如在现在的印度教中,四吠陀依然占有核心地位。那么,学者必须研究《梨俱吠陀》这一现存最早的印度文本,看看它能为印度次大陆上现行语言的起源提供什么信息。这些语言属于不同语言系属[23]:印度—雅利安语支[24](北部)、达罗毗荼语系[25](主要在南部,中部也有)、蒙达语族[26](主要在东部)和藏缅语族[27](喜马拉雅山麓),或许还要加上一两种其他语言,比如著名的布鲁夏斯基语(Burushaski),其使用范围仅限巴基斯坦北端、靠近中巴边境的一个与世隔绝的地区。

1706580443

1706580444

《梨俱吠陀》使用的梵语无疑属于印度—雅利安语支,但其中包含380个从上述其他印度语言中借来的外来词,说明这些语言在吠陀时代就已经存在了。毫无疑问,梵语最大的基语言[28]就是达罗毗荼语,侧面印证了公元前两千纪印度—雅利安语使用者和达罗毗荼语使用者之间的互动相当频繁。因此,学者们声称,吠陀时代之前,印度河文明的语言要么是印度—雅利安语,要么是达罗毗荼语,不过也没有完全否定蒙达语的可能性,威策尔和其他一些学者就支持蒙达语。

1706580445

1706580446

如果我们认同印度—雅利安语是在印度河文明成熟期之后才(从中亚)来到印度河流域的,那么印度河语言是印度—雅利安语的假设就完全不成立了。而且,哈拉帕和摩亨佐—达罗发掘出的城市文明与《梨俱吠陀》中描述的游牧生活几乎完全不搭界——这一点很重要,我们之后会再探讨。但是,印度教民族主义者拒绝接受这类按照时间先后的、采用比较方法的观点,并坚信印度河文字对应的语言与吠陀梵语相近。