1701098773

1701098774

在古代科学史上,声学是物理学中最为发达、内容最为丰富、理论最为完备的学科。尤其在音乐声学方面,确定音高与振动体长度之间的数量关系,是人类在自然现象中最早发现的物理规律。古代中国人不仅确定了八度内各个音程的相对比值,而且总结出它们之间数量关系;明朝王子朱载堉在世界上首创十二等程律(Twelve-tone equal temperament)。在管口校正方面,也有众多非凡成就。

1701098775

1701098776

声学的发展是与下列文化背景相关的:

1701098777

1701098778

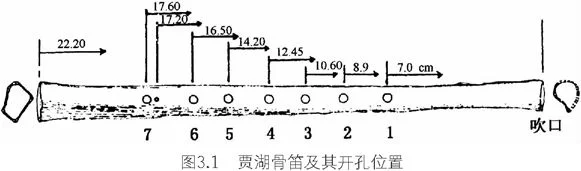

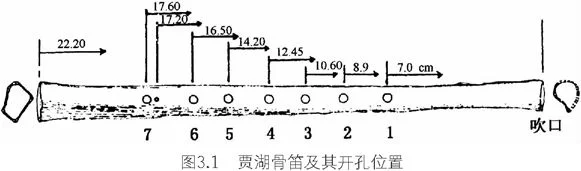

第一,丰富的音乐实践奠定了它的发展基础。例如,在河南舞阳县贾湖村发掘出早在公元前5000年以前的7孔骨笛多支,可吹奏六声或七声音阶(如图3.1所示);在湖北随县出土曾侯乙钟65件,铸造于楚惠王十六年(公元前433年),其音域达五个八度以上,十二半音俱全,可旋宫转调(如图3.2所示)。

1701098779

1701098780

1701098781

1701098782

1701098783

1701098784

1701098785

1701098786

第二,音乐文化的交流促进了声学的发展。公元前10世纪,周穆王率乐队西游,抵达今阿富汗东北、里海近处黑湖畔(Karakul)(《穆天子传》)。边远地区白狄族流入中原,靠歌舞谋生(《史记·货殖列传》)。汉武帝以宗室女远嫁乌孙国王,携乐队随嫁,乌孙族又于公元前161年西迁至伊塞克湖畔(今哈萨克共和国)。而公元2世纪,西亚、印度乐器传入中国。今日舞台上所见竖空篌,原是汉初由印度传入的巴比伦文化的产物。

1701098787

1701098788

第三,乐律为国家行政和法定教育的组成部分。国家设立“太司乐”、“太常寺”掌管以歌舞宴飨祭祀、宫中喜庆。其中“太常丞”、“太常卿”相当于今日文化部长,其下属一个八九品的“协律郎”(相当于今日游街走巷的钢琴调律工)都可以参与朝政。这在西方简直是难以想像的事。不仅如此,有关乐律的历史也是历代正史中不可或缺的篇章。至于教育,如周朝有“六艺”:礼、乐、射、御、书、数;孔子订“六经”:《礼》、《乐》、《诗》、《书》、《易》、《春秋》。“乐”成为仕宦知识含量的判定标准之一。值得注意的是,历代有许多帝王将相不仅酷爱音乐,其本人也是个音乐家。如唐玄宗李隆基有一对灵敏的耳朵,政务之暇,指挥太常乐工几百人歌唱,“有一声误,玄宗必觉而正之”(《旧唐书·音乐志》)。他若不步入金銮为帝,必定是唐代伟大的音乐指挥家。若如是,抑或无“开元盛世”和“天宝之乱”。

1701098789

1701098790

一、振动和波的概念由来

1701098791

1701098792

“振动”一词源自《考工记·凫氏》。在记述青铜编钟的设计、铸造和调音时,它说:“薄厚之所振动,清浊之所由出。”它道出钟壁厚薄与振动、发声高低三者的关系。

1701098793

1701098794

宋代文学家欧阳修(1007~1072年)在《六一笔说》中记述了一个类似今日相声艺术的“发声诘难”,颇有趣味。他写道:

1701098795

1701098796

甲:铸铜为钟,削木为梃,叩钟则铿然而鸣。然声在木乎,在铜乎?

1701098797

1701098798

乙:以梃叩垣墙则不鸣声,叩钟则鸣。是声在铜。

1701098799

1701098800

甲:以梃叩积钱则不鸣,果在铜乎?

1701098801

1701098802

乙:钱积实,钟虚中。是声在虚器中。

1701098803

1701098804

甲:以木若泥为钟,则无声。声果在虚器之中乎?

1701098805

1701098806

今天,有中学物理水平的人,不难代乙回答甲的疑难。

1701098807

1701098808

唐代一些音乐著作不仅述及振动,还述及“声源”、“气振”等与声音传播有关的术语。波或声波一词早见之于汉代。西汉以占卜闻名的灾变家最早提出空气波与水波相类似。他们认为,人的行动会感悟上天,是因为有气波传达。东汉王充批判他们的言论,肯定水波与空气波类似,但“不能至天”,范围有限(《论衡·变虚篇》)。明代宋应(1587~?年)在《论气·气声》中又一次说:“以石投水,水面迎石之位一拳而止,而其文浪以次展开,至纵横寻丈而犹未歇。其荡气也,亦犹是焉,特微妙而不得闻也。”然而,声波是纵波(疏密波),水波是横波。古代人对此不能分辨,当可理解。

1701098809

1701098810

古代人将“声”与“音”是分开的。声,广义词,一般声音;音,是声音之一,专指音乐,或语言学上声韵。初,声学繁体“聲”,从耳。耳朵听见者为声。另一声字“謦”,从言,口中说出为声。“謦”字未流存下来。耳所听者,除出于口喉之声外,余则为“響”,有声则有响。东汉许慎《说文解字》中,将口说“宫商”为声,将乐器演奏“宫商”为“音”。《礼记·乐记》则以为“声生变,变成方,谓之音”,即高低节奏有变化的声,才谓“音”。此乃音乐之音了。

1701098811

1701098812

乐音与噪声的区别,古人也有定义。从汉代始,人们将噪声定义为“群呼烦扰耳也”(《玉篇》)。这定义是科学的。近几十年,才有以声压定义(如多少分贝为扰民之声)的噪声概念。

1701098813

1701098814

“声学”一词初见之沈括《梦溪笔谈》。他在记述共振、音调、和声等现象时,指出:“此声学至要妙处也。今人不知此理,故不能极天地至和之声。”在西方,18世纪初,法国物理学家索维尔(J. Sauveur, 1653~1716年)建议设立一门新学科,将音乐包括在内,名之曰acoustigue(英文acoustics),中译“声学”,今音乐界常译为“音响学”。

1701098815

1701098816

谈到“声波”与“振动”概念史时必须澄清一个重要观念,即:无论东西方,在伽利略之前,没有“频率”(单位时间内振动次数)的概念。古代人衡量乐音的高低是以振动体(弦线)的长度为标准的。古希腊人曾以铁锤的大小衡量它也是错误的。频率概念的引出,要精密到有“秒”的计时器,且振动体的振动可以计数。伽利略是以血脉的跳动作为时间单位,以单摆摆动为计算对象,这才引出“频率”的概念。近半个世纪来,某些科学史家不明就里,以为古希腊以频率定乐音高低,比中国人以弦长定乐音高明。如此断论者,多非物理学出身者也。

1701098817

1701098818

二、共振与混响

1701098819

1701098820

古代人发现并记载了大量的共振现象:弦共振、弦管共振、钟磬共振等等。《庄子·杂篇·徐无鬼》曰:

1701098821

1701098822

为之调瑟,废(置)于一堂,废于一室。鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣。夫改调一弦,于五音无当也,鼓之,二十五弦皆动。