1701103317

4.陶窑的出现

1701103318

1701103319

前面说过,新石器时代早期的陶器采用平地堆烧的方法,包括平地露天烧制和平地封泥烧制。到新石器时代中期,贾湖文化和裴李岗文化都出现了陶窑,进入了有窑烧制的时期。例如贾湖遗址有两种窑:一种是坑穴形窑(如图1.5所示),在地里挖一个坑穴,铺上柴草,放进坯体,再盖上柴草,上面用泥封抹,再从一侧点火烧制;另一种是横穴形窑(如图1.6所示),在坑穴中央设一个火台,上面放置坯体,火台两侧有火道,坑穴一端有火门和火膛,另一端有烟道。从火门点火,火膛内燃烧的火焰,沿着火道流动,经过坯体并且向坯体传热之后,废烟气经过烟道排出窑外。坑穴形窑应是由平地封泥烧制向横穴形窑过渡的形式。两种陶窑的坑壁都处于地面以下,有利于窑内保温,因而提高了陶器的烧成温度,例如贾湖遗址出土的两块质地较硬的陶片经过测定,烧成温度分别为920℃和960℃。

1701103320

1701103321

1701103322

1701103323

1701103324

三、新石器时代晚期的制陶技术

1701103325

1701103326

新石器时代晚期(公元前5000年~前3000年)的文化遗存有山东的北辛文化,山东和安徽的大汶口文化,甘肃和陕西的师赵村一期文化(相当于北首岭下层类型),河南、陕西、山西的仰韶文化,湖南的汤家岗文化,广东的咸头岭文化,四川、湖北和湖南的大溪文化,浙江的河姆渡文化,浙江和江苏的马家浜文化,上海和江苏的崧泽文化,内蒙古的赵宝沟文化,内蒙古和辽宁的红山文化等。考古界将新石器时代晚期称为“仰韶时代”。

1701103327

1701103328

1.湖南地区成为白陶制作工艺的中心

1701103329

1701103330

湖南盛产高铝质耐火黏土和高镁质易熔黏土,有利的资源使湖南成为白陶制作工艺的中心和发祥地。高铝质耐火黏土以低氧化硅、高氧化铝、低助熔剂为特征;高镁质易熔黏土以低氧化硅、贫氧化铝、富氧化镁为特征。二者的共同点是氧化铁含量都很低,因此制成的陶器都呈现为白色。白陶的装饰工艺复杂,例如湖南安乡县汤家岗遗址汤家岗文化的白陶圈足盘(如图1.7(a)所示),装饰篦点纹,外底呈现八角纹图案。蓖点纹是用竹片制成篦子,然后用篦子在坯体上戳印而成,经笔者测量,每平方厘米内有5至7个小方格状凹坑。此外,还有白衣红陶圈足盘,在红胎上涂刷白泥浆。湖南白陶制作工艺的影响范围很广,北至陕西南郑县龙岗寺遗址的仰韶文化,南至广东深圳市咸头岭遗址的咸头岭文化,东至浙江桐乡县罗家角遗址的马家浜文化。

1701103331

1701103332

1701103333

1701103334

1701103335

2.快轮制陶的起源

1701103336

1701103337

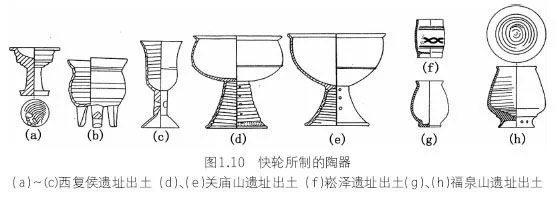

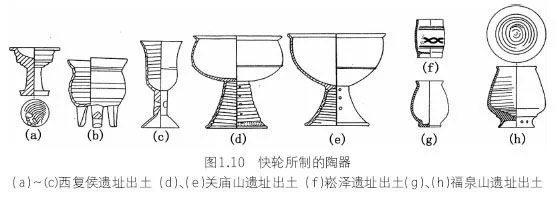

新石器时代晚期普遍流行慢轮制陶,泥条筑成法取代了泥片贴筑法,例如河南渑池县班村遗址仰韶文化的帽式陶转盘(如图1.8(e)所示),是扣放在陶轮上使用的一个构件;小口尖底瓶(如图1.9所示),内壁有泥条痕迹。在长期使用慢轮的基础上,制陶者逐渐改进慢轮的结构,提高轮盘的转速,终于在新石器时代晚期的最后阶段出现了快轮制陶。快轮制陶简称为轮制,系指利用轮盘快速旋转所产生的惯性力,将置于轮盘中央、陶转盘的小平顶之上的泥料直接提拉成所需形状的坯体这一工艺过程。这里需要强调的是,快轮制陶与慢轮修整之间有质的区别。如果坯体加工不细,在内壁甚至外表留有螺旋式拉坯指痕,外底留有用线绳切割而形成的偏心涡纹。

1701103338

1701103339

1701103340

1701103341

1701103342

1701103343

1701103344

1701103345

现有资料表明,在中国境内,快轮制陶的起源是多元的,起源于三个地区及文化:一个是黄河下游地区的大汶口文化中期偏晚,例如山东曲阜市西夏侯遗址下层墓、上层墓;另一个是长江中游地区的大溪文化晚期,例如湖北枝江市关庙山遗址大溪文化第四期;还有一个是长江下游地区的崧泽文化晚期,例如上海市青浦县崧泽遗址中层墓葬第三期和青浦县福泉山遗址灰黑土层。西夏侯遗址没有测定过14C年代数据,其余遗址经过11C年代测定(见表1.3),最早的为公元前3606~前3142年,最晚的为公元前3360~前2944年。

1701103346

1701103347

1701103348

1701103349

1701103350

在西夏侯遗址的下层墓和上层墓中都发现少量轮制的小陶器,有的小鼎(如图1.10(b)所示)内底有螺旋式拉坯指痕,这是快轮拉坯成型的痕迹;有的高柄杯(如图1.10(c)所示)内壁有细密轮纹,这是快轮慢用修整的痕迹;有的小豆(如图1.10(a)所示)底部有偏心涡纹,这是用线绳切割的痕迹。上述痕迹反映了轮制的全过程。

1701103351

1701103352

关庙山遗址大溪文化第四期轮制的陶器,例如碗形豆(如图1.10(d)所示),圈足内壁有明显的螺旋式拉坯指痕,圈足外表的拉坯指痕隐约可见;碗形豆(如图1.10(e)所示),圈足内壁也有垃坯指痕。

1701103353

1701103354

崧泽遗址中层墓第三期的陶杯(如图1.10(f)所示),内底有清晰的轮旋痕,线图上表现出内底呈现凹凸状。福泉山遗址灰黑土层的陶壶(如图1.10(g)所示),内底也有轮旋痕,线图上表现出内底呈现凹凸状;陶壶(如图1.10(h)所示),从内底至内壁都有螺旋式拉坯指痕。

1701103355

1701103356

快轮是新石器时代晚期最先进的一种制坯工具,快轮的使用明显地提高了制陶手工业的劳动生产率,对后世的陶瓷生产具有深远的影响。

1701103357

1701103358

3.彩陶制作工艺的发展

1701103359

1701103360

黄河中游地区仰韶文化庙底沟类型彩陶最典型的图案——弧边三角纹,其影响范围很广,长江中游地区大溪文化的筒形瓶(如图1.11(a)所示)上也有这种图案,这是南北地区之间文化交流的反映。

1701103361

1701103362

大溪文化的蛋壳彩陶碗(如图1.12(a)、(c)、(d)所示),蛋壳彩陶单耳杯(如图1.13所示),胎壁厚度只有0.7~1.5毫米,都是手制成型之后再用工具刮薄的,外表绘有红彩点纹、黑彩点纹、曲线纹和曲线网格纹。这些蛋壳彩陶距今有5940~5830年的历史,是大溪文化中的艺术珍品。

1701103363

1701103364

1701103365

1701103366