1701961230

1701961231

1701961232

1701961233

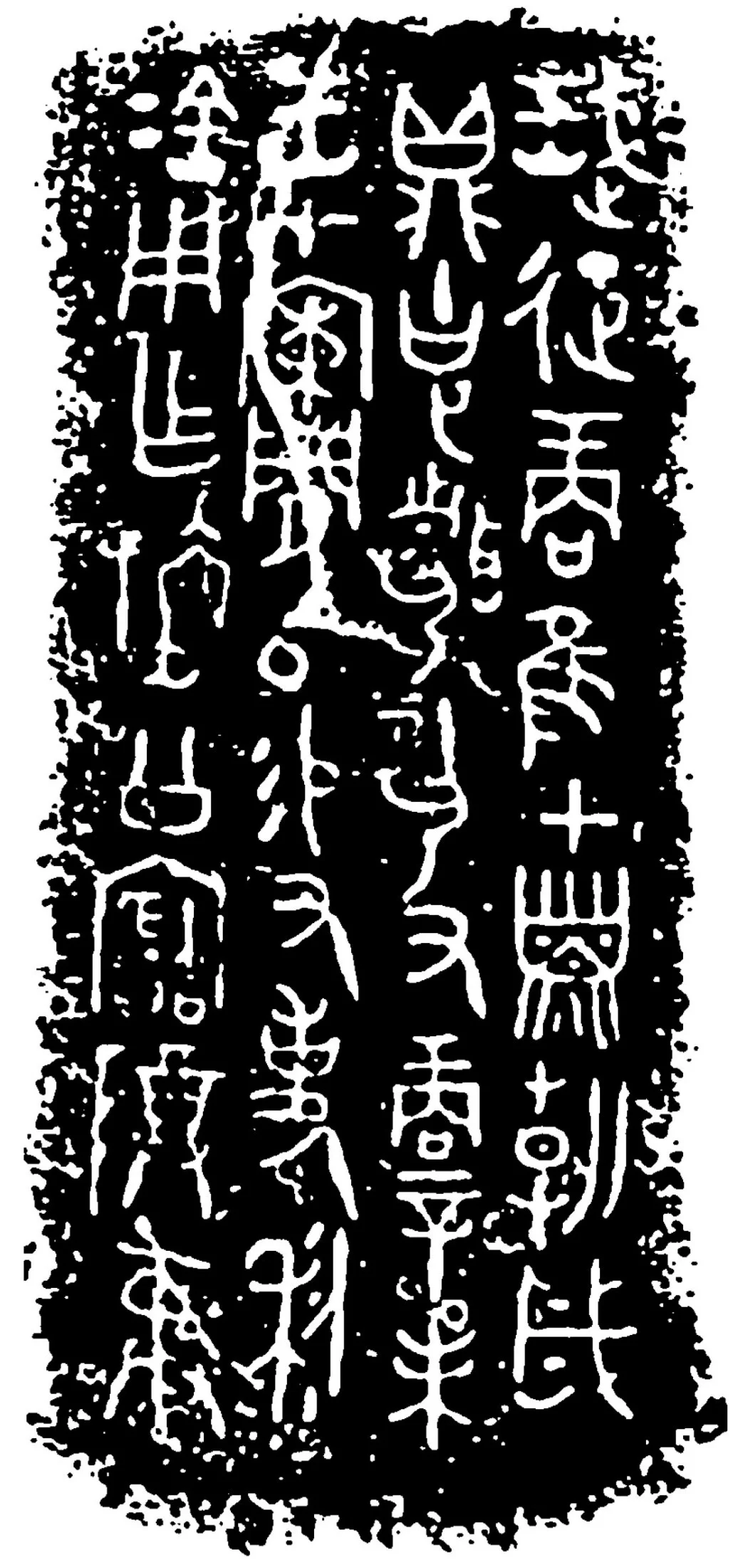

图二 利簋拓片

1701961234

1701961235

《武成》、《世俘》的历日,由于利簋的出土,“甲子日”得到证实,其余的历日是否真实还需要另作考证。至于利簋“岁鼎”之“岁”字,是否可以释为岁字,难以完全肯定,金文中岁字从无如利簋写作那样的。唐兰先生将此字释为“戉”即“越”字,古人有“杀人越货”的成语,“越”有夺意,“越鼎”即“夺鼎”,亦即夺取政权,其说显得更直白一些。退一步讲,即或可以释为岁字,是释为“岁星”,还是释为“岁祭”,仍难以确定。再退一步讲,即或把“岁鼎”讲成“岁星当头”,它与“岁在鹑火”也不是一回事。

1701961236

1701961237

雷海宗先生说过一段话:“根据片段史料而以历法推定历史上年代,须有以下条件为先题:(一)由吾人所确知之最早年代(如共和元年)至吾人所欲推定事实之年代(如周室元年),其间片段史料必须完全可靠,而非疑似之传说。(二)于先后两年代间所用历法情形吾人必须详知。若有历法上之改革,吾人亦须明晰。”[7]

1701961238

1701961239

在使用上述两篇文献材料时,有几个问题显然违背了这些先决条件:

1701961240

1701961241

1.通过岑仲勉、顾颉刚等先生的考证,大家都认为现存的《武成》和《世俘》是合二而一的。既如此,二者的历日不同又如何理解?显然凡有历日干支不同的地方,必有错误存在。这里武王伐殷出征日,《武成》云“壬辰旁死霸,若翌日癸巳”,《世俘》云“丙午旁生魄,若翌日丁未”。有人先是把“丙午”改成“丙辰”,“丁未”改成“丁巳”,再后又把“丙辰”改成“壬辰”,“丁巳”改成“癸巳”,最后再把《武成》的“三月”改从《世俘》的“二月”(《报告》对月份就是这样处理的),以求得两篇文献中的历日能够相合。这些改造理由并不充分,一般手民之误,只会误写天干或地支中的一个,不太可能干支全误,二者的月相记录也明显不同。这正暴露出这些历日是很不可靠的。但即或允许如此改动,仍有矛盾不好解释。如顾颉刚先生指出的:“所可惜的,这是一篇断烂的文章,错简、脱字、误字不知凡几。例如‘一月’、‘二月’、‘四月’是有的,三月便没有。排起干支来,从‘一月壬辰’到‘四月乙卯’该有144天,即占五个月,从一月朔算起,便有175天,该占六个月;然而从文字上看,‘一月’到‘四月’只有四个月,可见月份和干支是不适应的。”[8]

1701961242

1701961243

2.《武成》保存下来的历日从一月至四月是连贯和完整的82字,而《世俘》在二月至四月间插入有太公望、吕他、百弇征伐,武王荐鼎俘、祭祖、狩猎、敦服国等一系列事件,这些插入的部分恰好《武成》全部没有。也就是说《武成》的残余部分恰好把《世俘》的两段话拼到了一起,这样错烂断简的省略拼接,独历日却完整无缺。联系到刘歆曾作过改鲁公年代以从“三统历”、造伪古文经以取悦新莽等事,应该说《武成》、《世俘》所记史事或有根据,其引文中的历日实在令人不太放心。

1701961244

1701961245

3.在《报告》中,1044BC与1046BC两说同是工程内著名的天文学家推算出来的,同样可以满足《世俘》、《武成》、“伶州鸠语”等天象条件,1044BC只是因为不能通过《报告》所拟定的金文历谱而被排除,这正说明两部分天文学家在使用这些天文条件时,对天象的理解是各取所需的,其结论可以是这样,也可以是那样,并非无可选择的惟一解释。

1701961246

1701961247

综上所述,《武成》、《世俘》的日疑点尚多,《武成》逸文82字,也只是靠《汉书·律历志》下所引刘歆《三统历》的一条引文而已。至于《报告》页45说到“《武成》本为西汉孔壁所得古文《尚书》中的一篇”云云,就牵涉到更多问题。据云武帝末,鲁恭王坏孔子壁,得古文书若干的故事,最早是刘向、刘歆父子说出来的[9]。后来“壁中书”的种类就逐年增多。奇怪的是,文化史上如此重大的发现,司马迁却只字未提,《史记·儒林传》只提到“秦时焚书,伏生壁藏之”。而据《史记》载,鲁恭王死于武帝初年,何以“武帝末”他还会去坏孔子宅呢?在这段历史悬案没有考察清楚之前,尚不能说《武成》就是所谓“孔壁古文”。所以对刘歆《武成》的版本源流,实际上我们并不清楚。西周历法的真实状况如何?在西周二百余年中,历法是一成不变,还是发生过一些变革?对这些问题我们目前都难以回答,连若干记时的月相词语到底是什么意思,也不甚了然,在这种情况下,贸然使用这些历日、月相材料去推论伐商年,我们认为是不慎重的,从方法论上看也是十分危险的。

1701961248

1701961249

(三)所谓“金文历谱”

1701961250

1701961251

《报告》称“公元前1027年说与甲骨月食年代的推算以及古本《竹书纪年》西周积年为257年等记载配合最好,但与工程所定‘金文历谱’难以整合,也不能与天象记录相合”[10]。所谓“天象记录”,批评已如上述。至于“工程”的这个“金文历谱”仍须详加考察。《报告》利用《武成》、《召诰》、《毕命》的历日与63条金文材料,共计“66条年、月、记时词语、日干支确定的文献和金文材料,排出西周金文历谱”(见《报告》页29)。然后考察各种方案与此历谱的相合程度,以决定对方案的取舍。工程领导决定不取1027BC的原因之一就是因为其与这个所谓的“金文历谱”不合。但是经我们考察,《报告》所拟定的“金文历谱”存在一系列问题,如不做重大修改,它就难以取得评判诸方案优劣的资格。

1701961252

1701961253

1.关于“初吉”

1701961254

1701961255

《报告》页35“金文纪时词语涵义的归纳”云:“初吉,出现在初一至初十。”

1701961256

1701961257

《报告》摒弃了王国维认为“初吉”必在月初的七、八日的“四分说”和一些先生所主张的“四定点说”,因而也摒弃了初吉是月相的传统说法,这是正确的。而《报告》为了不舍弃这些“初吉”资料,大体上采纳了自王引之以来到黄盛璋先生的“初干吉日说”,这个说法是否可以成立,要看记“初吉”的金文资料里是否有反证,如有坚强的反证存在,其结论就值得怀疑。检索金文资料,我们发现两组反证资料:

1701961258

1701961259

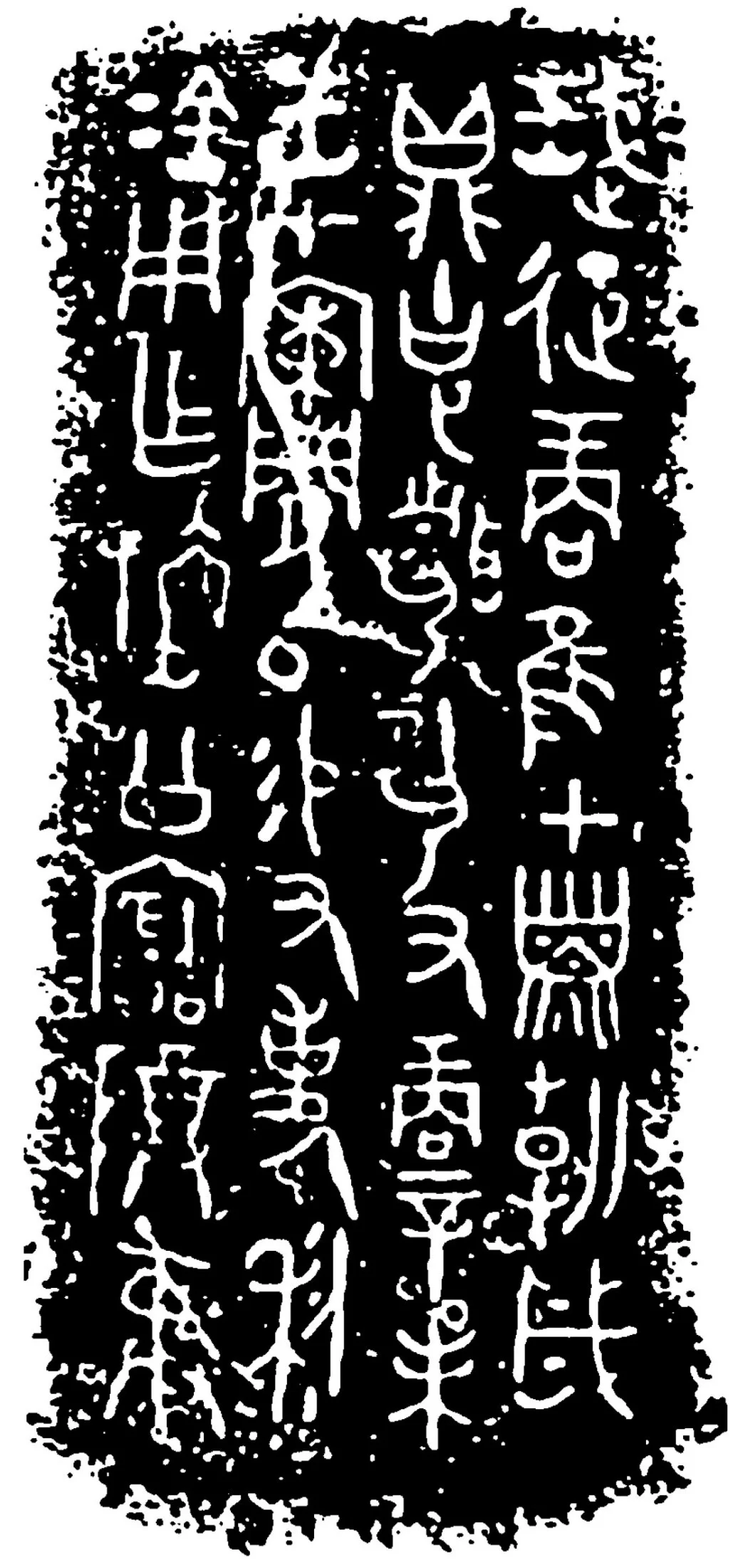

反证一:静簋(图三)[11]。

1701961260

1701961261

1701961262

1701961263

1701961264

图三 静簋拓片

1701961265

1701961266

1701961267

1701961268

1701961269

1701961270

1701961271

唯六月初吉,王在京,丁卯,王令静辞射学宫。小子众服、小众臣、众夷仆学射。八月初吉庚寅,王以吴来、吕刚豳、师、邦周射于大池。静学无睪,王赐静鞞……

1701961272

1701961273

1701961274

1701961275

静簋的时代在穆王,是大家公认的。铭文内容浅显通畅,不存在释读上的分歧。大意为在六月“初吉”日,周穆王在京,于丁卯日,王命静任学宫的教官司射。负责教授小子、服、小臣和夷仆的射艺。到八月“初吉”庚寅日,王、吴来、吕刚与豳师、师、邦周组成三耦,在辟雍大池里举行大射礼。可能是因为小子、服、小臣和夷仆等在射礼过程中表现良好,静因为对他们教授有功,受到王的赏赐……

1701961276

1701961277

在分析静簋两“初吉”时,这里有四个条件,我们认为是可以为大家所接受的:

1701961278

1701961279

(1)在西周历法中,每月含日数大月30日、小月29日。