1705235424

至于句法背景(或宾语)的选择,句(b)是没有问题的,因为像句(a)一样,受事也可在此位置出现(The hammer broke the glass(锤子打碎了玻璃),宾语由粗圆表示)。这与句(c)不同,因为它仅限于单成分的动作链(玻璃),并且正如我们所见,这一成分是句法主体。但同时它也代表了动作链的末尾,在这里能量被消耗,这是一个原型受事。这就意味着,没有能量继续消散,没有再与其他的物体建立物理接触,因此也无认知背景。这时不需要句法宾语,这就从认知上解释了为什么像The glass broke(玻璃打碎了)这种句子是不及物的。

1705235425

1705235426

总结对于打碎-玻璃句子的分析,我们发现它产生了三个结果:证实了施事、动作链头与句法主体或主语之间的联系;从认知上解释了由Fillmore(1968:33)首先观察到的主语选择受控于“施事>工具>受事”层级。最后它将动词(如break(打碎))的不及物用法结合到了主体/背景范式中。

1705235427

1705235428

然而,这些发现只对描述包含物理接触的具体情景的句子有效。我们仍然不知道这种主体/背景解释对其他种类主语—动词—补足语结构是否也有效,如表达心理活动的Susan loves bananas(=例(3))或She remembered her first bike(她记得她的第一辆自行车)这样的句子。

1705235429

1705235430

心理互动与小句句型

1705235431

1705235432

上面所引的两个例句并不表达物理接触,因而它们不能以动作链、能量传递与能量消耗来理解。相反,所发生的事件有心理的特点,并且其中的人也不产生物理能量,而是参与心理活动的一个有感觉的生物。对于这一角色原型,术语感事(experiencer)要比施事更适当。但和心理运作与动作链差异有关的主要是第二个成分。作为动作链尾的受事接受并消耗物理能量,而且发生一些变化,或至少是移动到另一个位置。与之不同,心理活动中的第二个实体并不被这种互动真正触及或改变。为了表示这一角色原型,Langacker开始用术语“absolute”,后来用“theme”来替代。但在我们有限的讨论中,被感((the)experienced)会更有用一些,因为它表明了与感事之间的关系。图4.14图式化地说明了感事与被感之间的关系(9)。

1705235433

1705235434

1705235435

1705235436

1705235437

图4.14 心理互动的认知表征

1705235438

1705235439

在此图中,两个参与者之间的关系由一个单线箭头表示(这与表示动作链中强烈的能量联系的双线箭头不同)。这是为了表示,在某种意义上心理联系比动作链中的能量联系要“弱”,但仍很明显有方向性。它的源头是感事,因此标记为更凸显的活动发出者、这个心理互动中的主体,而被感则被标记为背景。这一主体/背景分配真实地反映在主语、宾语选择上,这就意味着主体/背景解释对于表达心理活动的Susan loves bananas(Susan喜欢香蕉)这种句子也同样适用。

1705235440

1705235441

心理活动的一个有趣的变体是表示对物体占有的情景。如以下两例:

1705235442

1705235443

Susan has a fairly large library.(=例(5))

1705235444

1705235445

Susan received the present.(=例(6))

1705235446

1705235447

第一个例子中Susan和她的书之间的领有关系第一眼看上去似乎具有很具体的、物理的性质。但是更进一步观察领有的内涵,会发现关键的是Susan和其他人知道这种领有关系,并且她也能享有领有关系的好处。既然“知道”和“享用”都是心理活动而不是物理活动,因此将感事与被感的角色描述应用于此句似乎就是合理的。

1705235448

1705235449

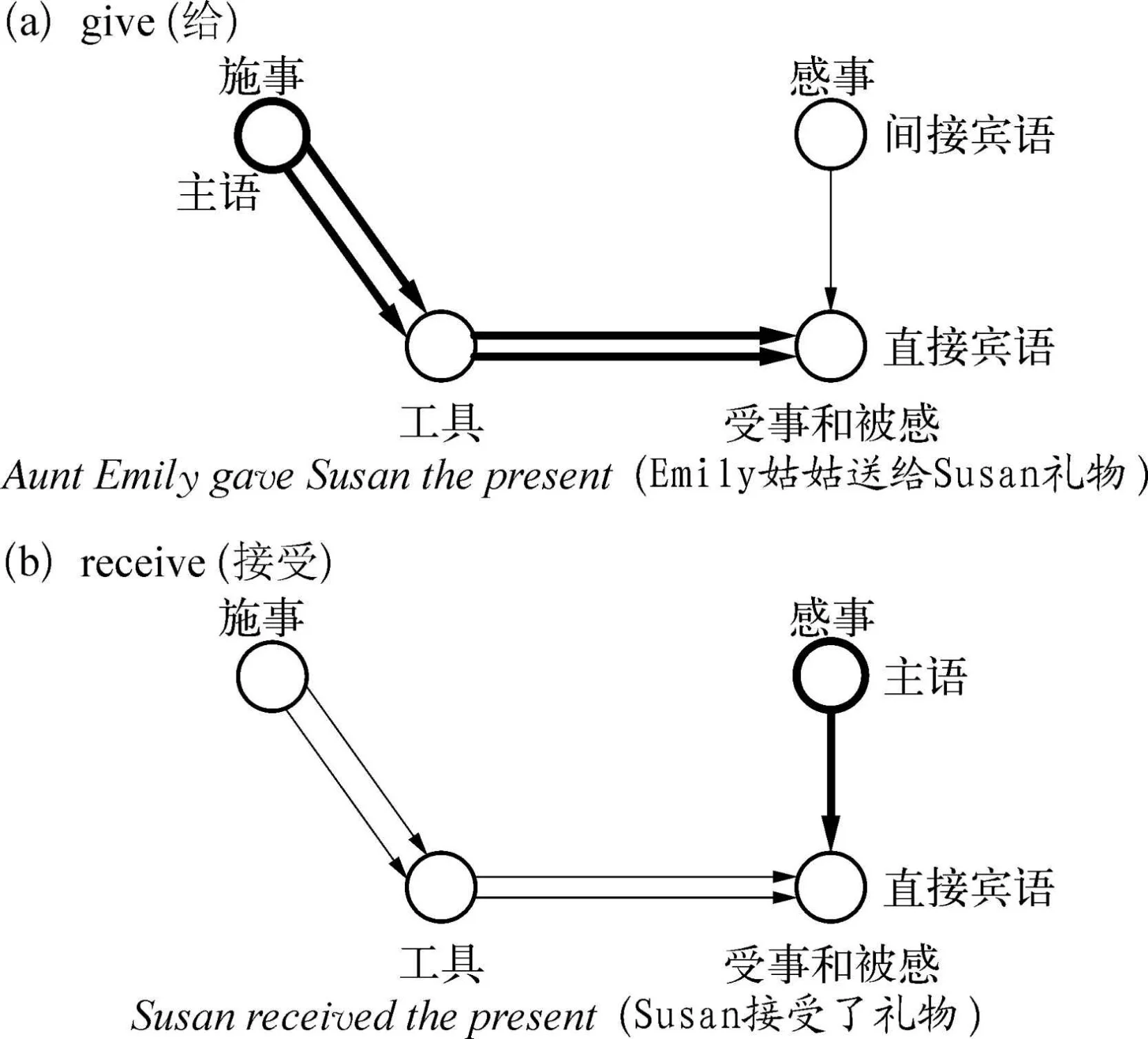

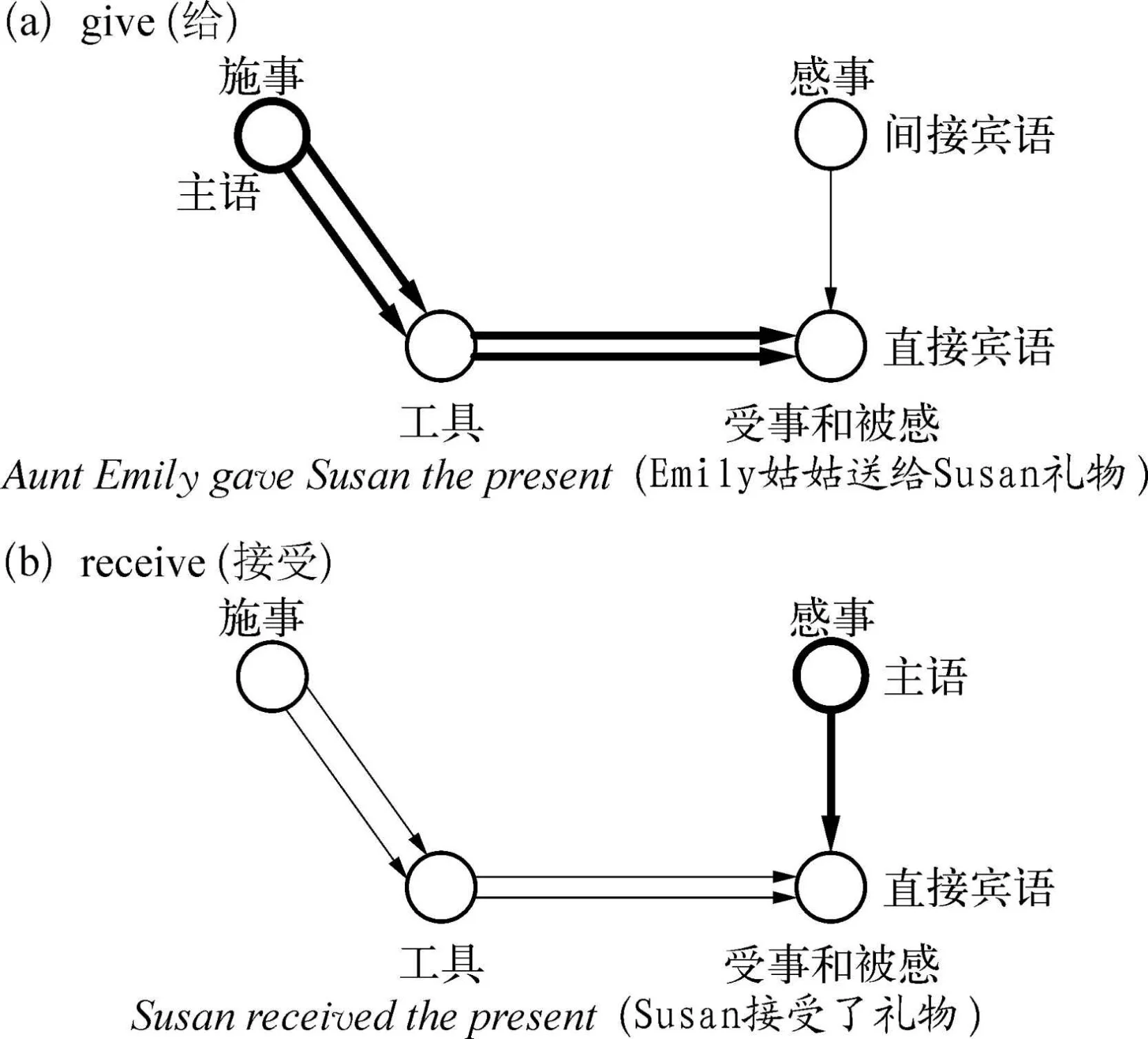

至于第二个例子,本质上解释为心理活动,第一眼看上去可能不是那么令人信服,因为它涉及物品的物理转移。动词receive(接受)与“给”这个观念密切相关,因此用动词give(给)及两个宾语组成的句子表达最自然不过了,就像Aunt Emily gave Susan the present(Emily姑姑送给Susan礼物)这个句子一样。虽然这与动作动词相类似,Susan received the present中的主语仍应被看作是感事而不是施事。当我们按图4.15将give(给)和receive(接受)的认知结构进行比较就会发现确实如此。这两个图表明,give(给)和receive(接受)都包含了两个认知过程,即一个动作链和一个心理过程。先看“give”(给)(10),动作链由施事开始(在我们的例句中是Aunt Emily(Emily姑姑));施事将能量传到受事(the present(礼物)),使用了未说明的工具(如Emily姑姑的手)作为中介。感事(Susan)则发起了一个与被感相关的心理互动,被感与动作链中的受事相同。结果,感事(Susan)认识到会从给予这个动作中获益。

1705235450

1705235451

如果我们用主体/背景框架来评估Aunt Emily gave Susan the present(Emily姑姑送给Susan礼物)这个句子,我们会发现施事是主语最明显、最主要的候选项;第二个可选的是受事,这里表达为直接宾语。这一凸显性分布与只有一个宾语的动作小句的主体/背景配置是一致的。为何如此?原因在于:感事(对应于间接宾语)被认为是外部附加成分,它不影响把施事选为主语,把受事选为直接宾语。

1705235452

1705235453

至于receive(接受)(图4.15(b)),认知结构很大程度上和give(给)一致。虽然预设了一个相同的动作链,但并未用词语表达出来,而这就是其主要区别。用语言明确表达出来的是感事(Susan)与被感/受事(the present(礼物))之间的心理互动。主体和背景分布也像其他心理互动一样:感事充当句法主体或主语,而被感(也叫受事)则充当句法背景或宾语。

1705235454

1705235455

1705235456

1705235457

1705235458

图4.15 含有give(给)和receive(接受)小句型式的认知结构(改编自Langacker1990;1991:327)

1705235459

1705235460

毫无疑问,Langacker对于give(给)和receive(接受)范式的认知解释引人入胜,但同时也十分激进。其中一点是它暗示了对给予这种行为的完全新的评价。它不把接受者看作是把东西从一个人向另一个人移动的物理行为的终点,而认为位移的物理方面仅限于行动者及被移动的事物,而接受者的作用则只是对这一物理行为的心理感知。如果我们要表达某物的确到达了由接受者所占据的空间位置,我们不得不使用带位置补足语的动词,如put/place the book in his hand(将书放在他手中)(这一结构将在下节中讨论)。

1705235461

1705235462

与give(给)相比,在Langacker看来,receive(接受)仅限于用来表达控制和拥有之类的心理操作,而并不涉及与被传递物体的物理接触。初看起来这个观点可能有点奇怪,但当我们考虑到下面的情况时可能会变得容易理解:接受者和被传递的物体之间的物理接触显然可以用动词take(拿)来表示,这个词甚至可与give(给)联合起来使用,就像下面的例子那样:

1705235463

1705235464

Aunt Emily gave Peter the present.He took it and thanked her excessively.(Emily姑姑给了Peter礼物。他拿了它并非常感谢她。)

1705235465

1705235466

和give(给)一样,带take(拿)小句的基础也是一个动作链。接受者是施事,人的手是未说出的工具,交换的礼物是被移动的受事。唯一不同的只是运动的方向:用take(拿)时,向着而不是背着施事移动。从动作链主体/背景分离来看,give(给)小句和take(拿)小句中表达了同样的类型:施事作为句法主体或主语,而受事则是句法背景或(直接)宾语。它们不同的只是感事的角色。在give(给)例中,感事当然是与施事不同的另一个人,而take(拿)例中,施事和感事重合,尽管施事角色可能比感事角色更占优势。为了解释give(给)和take(拿)的不同,图4.16给出了take(拿)的认知表达式。在这个图中,与动作链相比,心理活动没有那么显著,因而用感事与被感之间的虚线箭头表示。

1705235467

1705235468

1705235469

1705235470

1705235471

图4.16 take(拿)小句型式的认知结构

1705235472

1705235473

参与者,场景及舞台隐喻